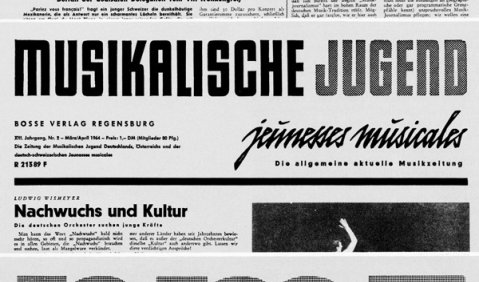

In ihren Kinder- und Teenager-Jahren hieß die „neue musikzeitung“ noch nach dem Namensgeber ihrer ersten Zielgruppe: „Musikalische Jugend – jeunesses musicales“. Ein bisschen später fügte sie als Untertitel hinzu: „Die allgemeine aktuelle Musikzeitung“. Gerade volljährig geworden, tauschte sie Unter- und Haupttitel aus. Unter der anspruchsvollen Bezeichnung „neue musikzeitung“ stand noch eine Zeitlang „Musikalische Jugend – jeunesses musicales“, womit Herkunft und Verbundenheit dieses Organs weiterhin signalisiert wurden. Nicht nur die Jeunesses Musicales in Deutschland, sondern zumindest zeitweise auch die in Österreich und in der Schweiz gehörten als Bezieher und mit eigenen Seiten dazu.

Anlässlich des nmz-Jubiläumsjahrganges ist es sicher gerechtfertigt, zurückzublenden auf ihr erstes Dezennium. Wer die Gelegenheit hat, diese ersten Jahrgänge der „Musikalischen Jugend“ durchzublättern (die nur in wenigen Bibliotheken gesammelt, gebunden, gehütet wird), der spürt vielleicht, was jene damalige musikbesessene Nachkriegsgeneration beschäftigte, begehrte: sich ein eigenes kreatives kulturelles Umfeld zu schaffen und dafür selbst Verantwortung zu übernehmen. Dann versteht man vielleicht auch, was den jungen Regensburger Musikverleger Bernhard Bosse, noch nicht lange aus dem Krieg heimgekehrt, anspornte, das Terrain des von ihm übernommenen Musikverlages einer hierzulande noch kaum bekannten, aber spektakulär erscheinenden Musikbewegung anzubieten: Lasst uns etwas Neues, Eigenes beginnen und etwas schaffen, was diese junge Generation anspricht. Anders ist es auch nicht zu begreifen, dass der nachgerückte Junior eines Musikverlages mit einem mehr der Tradition und dem Geschmack der Jahrhundertwende als der Gegenwart verpflichteten Musikbuch-Katalog, sogar die seit 25 Jahren im Bosse-Verlag erscheinende und bereits Mitte 19. Jahrhundert von Robert Schumann gegründete „Neue Zeitschrift für Musik“ verscherbelt, um der jungen Jeunesses Musicales, alle Risiken in Kauf nehmend, zu sagen: Ich mache Euch eine neue Zeitschrift, weil mich der Geist, der frische junge Atem mehr reizt, mehr anspricht, als Ballast zu übernehmen.

Ungewöhnlich, gewöhnungsbedürftig war es, unter Fachzeitschriften ein Zeitungsformat zu wählen – aber das hatte System, nicht nur begründet im Kostenvergleich. Den Verleger Bernhard Bosse inspirierte es, wie Frankreichs Jeunesses Musicales mit ihrem „Le Journal Musical Français“ ihre Zigtausende von Mitgliedern erreichte und so die über das ganze Land verteilten JM-Konzerte und Tourneen mit Komponisten-, Künstler- und Werk-Porträts und Schallplattenofferten begleitete – flott geschrieben, bemerkenswert im Design; ähnlich umgesetzt auch vom JM-Journal „Musical du Canada“.

Zeitungsmachart war es also, die für das neue Journal „Musikalische Jugend – jeunesses musicales“ gewählt wurde. Damit war Auffälligkeit geweckt, freilich zugleich eine Aktualität suggeriert, wie sie bei ihrem Zweimonatsrhythmus natürlich nicht sein konnte. Auch der entsprechende Stil, „dem Tagesjournalismus ergeben“, musste erst gefunden, entwickelt werden.

Der Null-Nummer folgte im Februar 1952 die erste Ausgabe „Musikalische Jugend – jeunesses musicales“, quasi in der Rolle einer künstlerischen Kontaktbörse, als Bindeglied zwischen den Gruppen der Jeunesses Musicales, die sich – als anfangs der 50er-Jahre der Funke der JM-Idee aus den Gründerländern Belgien und Frankreich nach Deutschland übersprang – erstaunlich schnell von Bayreuth ausgehend zwischen München, Düsseldorf, Hamburg und Berlin gerade in vielen Kleinstädten etabliert hatten. Sie begannen, sich durch eigene selbstorganisierte Veranstaltungen mit jungen wie arrivierten Künstlern in das öffentliche Musikleben einzumischen, und, wie ihre Berichte erkennen lassen, stießen sie damit zunehmend auf Resonanz, da und dort auch auf Förderer. Da waren Initiativen jener Generation junger Menschen zwischen 15 und 25, die ihren Musikhunger nach live gehörter Musik – wenige Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges – zu befriedigen trachten, zu einer Zeit – fast unvorstellbar –, in der es hierzulande noch nicht wie in England und Frankreich eine klassische Radiowelle, auch noch kein Fernsehen, noch keine Ohrstöpsel gab. Für sie sollte diese Zeitung gemacht werden.

Mit jedem Jahrgang erweiterte sich die „Musikalische Jugend“ im Umfang und thematisch. Nicht nur junge JM-Delegierte berichteten selbst. Autoren wurden gesucht, und man war stolz, wenn man eine adäquate Schreibe fand: Da und dort ein Musiklehrer, der den Aufruf der JM und damit seine pädagogische Aufgabe begriff, einen künftigen Hörerkreis heranzubilden und dafür gegebenenfalls verkrustete Strukturen aufzureißen. Bald waren auch namhafte Musikjournalisten und Redakteure für aktuelle Themen und Berichte in der „MJ“ zu gewinnen, Autoren wie Karl Heinz Ruppel, Walter Panofsky, Erich Limmert, Claus Henning Bachmann, Heinrich Lindlar, Hans Georg Bonte, Alphons Silbermann, Gottfried Schweizer sind einige davon, dann vor allem der Münchner Musikschriftsteller Ludwig Wismeyer, der im 3. Jahrgang das Blatt als Redaktionschef von Severin Maria Wiemer übernommen und bis zum 17. Jahrgang betreut hatte.

Auffällig an Beiträgen dieser Zeit ist das enorme Interesse am Blick über den Zaun: Kontaktwunsch außerhalb der eigenen Grenzen, der so lange verwehrt war, nach West wie nach Ost, durch den erst imaginären, dann den verwirklichten Eisernen Vorhang, etwas über Ausbildungs- und Musikpraktiken anderswo zu erfahren, mit gleich interessierten Menschen in anderen Ländern ins Gespräch kommen zu können, mit ihnen musizieren und singen zu dürfen. Oder neugierig auf das im eigenen Lande noch sparsame Repertoireangebot an Noten, Schallplatten und Instrumenten. Solches spiegeln die Berichte der ersten weltreisenden jungen Interpreten wider, die im internationalen Austausch der JM vor einem anders gearteten jungen Publikum konzertierten und hier neue menschliche Erfahrungen und prägende Eindrücke sammeln konnten. Pianisten wie Herbert Drechsel und Klaus Börner, Reiner und Ingeborg Küchler, Geigerin Susi Lautenbacher, Oboist Leonhard Seifert, Cellist Ottomar Borwitzky, RIAS-Schulfunk-Orchester, Kurt Felgners Osnabrücker Kammerchor, Kaufbeurer Martinsfinken – sie wissen davon zu erzählen. Oder die Reaktionen von der Teilnahme an JM-Kongressen in Paris, Brüssel, Wien, Genf, Mailand, Lissabon, zweimal auch in Deutschland (1954 Hannover, 1960 Berlin). Gar das aktive Mitmachen-Dürfen in den anlässlich der Kongresse zusammengestellten Orchestern junger Musiker aus aller Herren Länder und die damit verbundenen Begegnungen mit Dirigentenpersönlichkeiten wie Paul Hindemith, Hermann Scherchen, Serge Baudo, Hans Swarowsky, Charles Mackerras, Zubin Mehta.

So bleibt die „MJ“ auf der einen Seite permanentes Informations- und Dokumentationsmedium der deutschen JM-Aktivitäten und ihrer Gruppen. Im Vordergrund befindet sich seit 1956 der Standort Schloss Weikersheim, heute Ganzjahres-Bildungszentrum der JM, wo Generationen von Musikstudierenden aus dem In- und Ausland als ihr „3. Semester“ an den internationalen Sommerkursen für Kammermusik, Orchester und Oper teilnahmen. Neben Klassik und Gegenwart wurde da und auch andernorts unter anderem Jazz gelehrt, „Neue Laienmusik“ in Kursangeboten thematisiert, eingedenk des Profils, mit dem sich die deutsche JM durch ihr „Kitzinger Manifest“ von 1953 für ein positives Verhältnis zur zeitgenössischen Musik ausgesprochen hat. Diese Position hat der seit 1953 amtierende MJD-Präsident, der Komponist Fritz Büchtger, in regelmäßigen Leitartikeln der „MJ“ immer wieder überzeugend dargelegt, ja verteidigt, und damit die moralische Verpflichtung angemahnt, sich „in die Klangwelten der Neuen Musik einzuhören“.

Andererseits intensiviert die „MJ“ europaweite Berichterstattung über alles, was unter die Rubrik „musica viva“ fallen konnte: natürlich Festival Donaueschingen, Darmstädter Kurse, Karl Amadeus Hartmanns „musica viva“ in München. Kontinuierlich fand seinen Niederschlag, was an Komponisten-Förderung unter Büchtgers und Riedls Initiative in München, bei Hashagens und Bernbachers „Tagen der Neuen Musik“ in Hannover präsentiert wurde: Die, die zunächst als zu fördernder kompositorischer Nachwuchs im Blickpunkt stehen, gehören Jahre später zu den Arrivierten: Berio, Bialas, Bredemeyer, Cage, Heider, Heilbut, Karkoschka, Kelterborn, Killmeyer, Köper, Nono, Riedl, Ronnefeld, Schibler, Schneidt, Stockhausen, Bernd Alois Zimmermann. In diese Nähe rückte die Rubrik „Neue Musik registriert“, für die Josef Anton Riedl damals eine attraktive Vorstellung neuer Noten konzipiert und über viele Jahre betreut hat und die bis heute weitergeführt wird. Neben Konzertereignissen zeitgenössischer Musik, Ur- und Erstaufführungen von Strawinsky, Messiaen, Orff, Hindemith, Büchtger und anderen finden sich rasante kulturpolitische Themen mit intensiver Leser-Resonanz: „Konzerthaus-Bau“, entzündet an den Plänen der Berliner Philharmonie, Kritik an den Ergebnissen der internationalen Musikwettbewerbe in München, Bozen und Genf, Raum- und Personalprobleme an Musikhochschulen. Über mehrere Hefte geht der Klärungsbedarf zu Stichworten wie Atonalität, Zwölfton-, serielle und elektronische Musik. Diskutiert werden Qualität und soziale Relevanz des trivialen Schlagers. Vom kürzlich verstorbenen Regensburger Jazz-Papst Richard Wiedamann schon in den 50er-Jahren initiiert: Jazz und Jazz-pädagogische Arbeit. Das veranlasste die „MJ“, ihr kontinuierlich bis zu zwei Seiten „Jazz Times“ zu widmen (die heute in der eigenen Jazz-Zeitung als nmz-Beilage fortlebt).

Ulrich Dibelius hat in seiner nmz-Würdigung zum 30. Jahrgang diese ersten zehn Jahre als Aufbauphase qualifiziert, die gerade auch deshalb von fast historischer Bedeutsamkeit ist, weil sie identisch ist mit der ersten Dekade einer Jeunesses Musicales in Deutschland. Kontinuierliches Dokument vom Werden und Sein der Jeunesses Musicales in Deutschland ist sie bis heute geblieben. Die nmz, wie sie erst seit 1969 benannt ist, hat im Laufe der Zeit weitere Partner mit ins Boot genommen: erst die Musikschularbeit und nach und nach führende musikpädagogische Verbände inner- und außerhalb schulischer Musikerziehung. Aber das ist ein weiteres lohnendes Kapitel der nmz.