Bei seinem Vater, einem autodidaktischen Zitherspieler, erlernte er die Musik. Das Stimmen der Zither im zwölftönigen Quintenzirkel und der schlanke Ton des Instruments prägten dauerhaft Josef Matthias Hauers Musikempfinden. Die Wiener Klassik hielt er für „Lärm“. Stattdessen entdeckte er den schwerelosen Zauber der Zwölftonmelodie.

Es ist der 29. August 1919. Der 36-jährige Josef Matthias Hauer vollendet in Wien sein Opus 19, eine Komposition für Klavier oder Harmonium. Er nennt sein Werk „Nomos“ – Gesetz: Zum ersten Mal wendet er darin die von ihm kurz zuvor gefundene Zwölftonmethode an, die „panchromatische Regel“. Das Gesetz der atonalen Melodie, so wird er 1923 formulieren, bestehe darin, „dass innerhalb einer gewissen Tonreihe sich kein Ton wiederholen und keiner ausgelassen werden darf“. Gefunden habe er dieses Gesetz bei der kritischen Analyse seiner früheren Kompositionen, sagt er. Dabei nämlich habe er entdeckt, dass „reine Melodien“ die formgebenden Bausteine seiner Musik bildeten – und dass diejenigen Bausteine mit allen zwölf Tönen des Zirkels die „musikalisch ergiebigsten“ seien: „Das Melos ging mir auf in seiner Größe“ (1924). Die melodische Folge der zwölf Töne wird zum Kern seines weiteren Komponierens und zum Mittelpunkt seines theoretischen Denkens. Hauer nennt sein Opus 19 den „Wendepunkt in meinem Leben“.

Überhaupt war das Jahr 1919 für Hauer voller Zäsuren. Erst im Frühjahr begann er wieder mit dem Komponieren, nachdem der Krieg seine Kreativität jahrelang blockiert hatte. Ebenfalls 1919 wurde er als Lehrer in den dauerhaften Ruhestand versetzt, offiziell wegen „hochgradig neurasthenischer Zustände“ – nun konnte er sich ganz auf die Musik konzentrieren. Gleichzeitig trat seine Frau eine Erbschaft an, die ihm ermöglichte, seine Werke im Selbstverlag zu veröffentlichen. Er machte die Bekanntschaft des Malers und späteren Bauhaus-Meisters Johannes Itten, der von Hauers Klangfarbenkreis zu seiner eigenen Farbenlehre inspiriert wurde: „Was Hauer komponiert, das sind meine Bilder.“ Ebenfalls 1919 fand Hauer durch den Architekten Adolf Loos Zugang zu Arnold Schönbergs Wiener „Verein für musikalische Privataufführungen“, wo die Pianisten Rudolph Reti und Eduard Steuermann frühe Hauer-Werke spielten. Auch studierte Hauer 1919 Schönbergs Harmonielehre und besuchte Schönbergs Schüler Anton Webern. Nicht zuletzt leitete dieses Jahr – und speziell Hauers Opus 19 – den Bruch mit dem langjährigen Freund und Inspirator Ferdinand Ebner ein – er fand Hauer zu sehr „im Spinnengewebe seiner Musiktheorie“ gefangen und mochte den Schritt in die Atonalität nicht mitvollziehen.

479.001.600 göttliche Vokabeln

Josef Matthias Hauers Haltung zur Zwölftönigkeit erinnert ein wenig an die eines Mystikers, Alchemisten oder Erleuchteten. Die gleichschwebende Temperatur, diese relativ junge Errungenschaft aus dem 18. Jahrhundert, galt ihm kurioserweise als etwas Ewiges und Ursprüngliches, die zwölftönige Melodie als die „Sprache des Universums“, die „Musik der Sphären“. Hauer beschrieb die 479.001.600 Möglichkeiten, aus den zwölf Tönen eine Tonreihe zu bilden, als die „Vokabeln“ in der „Sprache des Weltenschöpfers“, als „das Heiligste, Geistigste, Wertvollste“. Damit sich die zwölf Töne einer Ausgangsreihe nicht ständig in gleicher Folge wiederholen, aber dennoch kein Ton allzu früh wiederkehrt, teilte Hauer ab Opus 20 die Zwölftonreihen in zwei Hälften von sechs Tönen, die innerhalb dieser Hälften die Reihenfolge wechseln können. Da es nur eine begrenzte Zahl von Modellen für eine solche Zweiteilung der Zwölftonreihe gibt, sprach Hauer von „44 Tropen“ oder „Wendungsgruppen“. Er unterschied dabei neun polysymmetrische, zwölf monosymmetrische, sieben endosymmetrische und 16 exosymmetrische Tropen. Die Tropen waren durchnummeriert, auf einer Tropentafel grafisch dargestellt. Für jede Komposition entstanden ein melisches und ein harmonisches „Tropenbild“.

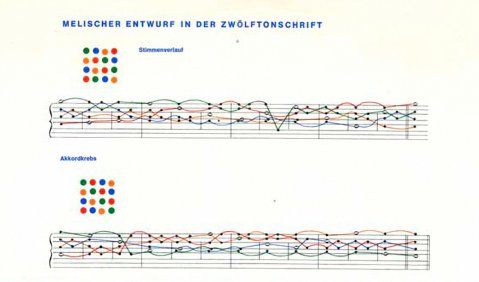

Ins Studium der Reihen und Tropen versenkte sich Hauer wie ein mittelalterlicher Gelehrter in eine magische Geheimwissenschaft – in den Tropen steckte für ihn „die kosmische Ordnung des Tonuniversums“. Er entwickelte seine eigenen musikalischen Weisheiten, Gesetze, Fachbegriffe und Schaubilder. Der Quintenzirkel wurde zum Intervall- und Klangfarbenkreis mit klaren Charakterzuweisungen für jede Tonart. Seine Tropen zeichnete Hauer als Sechsecke in den Kreis ein. Für die Notation seiner Werke erfand er auch eine Zwölftonschrift ohne Versetzungszeichen, aber mit acht Notenlinien von unterschiedlichem Abstand – sie sind der Tastenanordnung des Klaviers nachgebildet. Vor jeder Komposition fertigte er einen „melischen Entwurf“ in Zwölftonschrift an und analysierte die Möglichkeiten der Tropen. Als er in späteren Jahren die Tropen durch Permutationen ersetzte, diente ihm die „Tropenuntersuchung“ weiterhin als Test für die Ergiebigkeit einer Tonreihe.

Hauer und Schönberg

Schon vor 1919 fühlte sich Hauer der atonalen Musik Arnold Schönbergs nahe. 1913 nahm er mit Schönberg Kontakt auf – der war damals aber in Berlin tätig und verwies Hauer an seine Schüler Berg und Webern. 1917, als Schönberg wieder in Wien lebte, besuchte ihn Hauer mehrfach. Die beiden sprachen mit großem Respekt mit- und übereinander. Zu Schönbergs 50. Geburtstag (1924) widmete ihm Hauer sein Opus 22, zwei Hefte zwölftöniger Klavieretüden. Auch Hauers Schrift „Vom Melos zur Pauke. Eine Einführung in die Zwölftonmusik“ (1925) war Schönberg gewidmet. Dieser wiederum nannte in seiner Harmonielehre (2. Auflage 1921) Hauers Theorien „tief und originell“ und seine Haltung „achtenswert“ und erkannte in Hauers Werken „schöpferische Begabung“. Als Schönberg 1919 von einem amerikanischen Hilfsfonds gefragt wurde, welche Komponisten in Wien einer Unterstützung würdig seien, empfahl er neben Berg und Webern auch den Kollegen Hauer.

Doch nachdem Hauer und Schönberg beide zwölftönig zu komponieren begonnen hatten – Hauer 1919, Schönberg 1921 –, wurde ihr Verhältnis zunehmend kompliziert. Sie waren nun eher Konkurrenten als Kollegen, da vor allem Hauer darauf pochte, der alleinige geistige Urheber der Zwölftonmusik zu sein. Der Komponist und Musikwissenschaftler Egon Wellesz bestätigte später dieses „Prioritätsrecht“: „Zweifellos waren es Hauers Zwölftonkompositionen, die Schönberg den Weg aus seiner Krise wiesen.“ Laut dem Komponisten George Antheil verehrte der Musikkritiker Hans Heinz Stuckenschmidt den Komponisten Hauer als „Genie“. Stuckenschmidt soll gesagt haben, „Schönberg könne nur dabei gewinnen, wenn er sich Hauers großartige Entdeckungen zunutze mache.“ Hauers Werke wurden in den 1920er-Jahren bei renommierten Neue-Musik-Festivals in Salzburg, Donaueschingen, Frankfurt oder Baden-Baden aufgeführt. Dass dort oftmals auch Werke von Schönberg und seinen Schülern erklangen, machte Hauer nicht froh.

Vergebliche Annäherung

1923 begannen Hauer und Schönberg, sich um eine Versöhnung zu bemühen. Hauer wünschte eine Annäherung, weil Schönberg mehr Aufmerksamkeit und das Wohlwollen der Kritiker erhielt. Schönberg wünschte sich die Verständigung, weil er nicht als „Plagiator“ dastehen wollte. Beide Komponisten betonten zwar, dass die Anfänge ihrer jeweiligen Zwölfton-Ideen schon viele Jahre zurücklägen, schienen aber gewillt, die Zwölftönigkeit vereint zu verfechten. Sogar von einer gemeinsamen „Schule“ war die Rede – aber offenbar verstanden sie unter „Schule“ Verschiedenes. Hauer dachte wohl an ein Lehrinstitut, in dem er die Unter- und Schönberg die Oberstufe unterrichten sollte. Schönberg dachte dagegen eher an ein Lehrbuch, das vor allem die Unterschiede zwischen ihren Zwölftontheorien erklären würde. Zu Hauer soll er die diplomatischen Worte gesagt haben: „Wir haben beide einen und denselben Brillanten gefunden. Sie schauen ihn von der einen Seite an und ich von der entgegengesetzten.“

Auch wenn beide gerne die Zwölftonmusik als Beweis für die kulturelle Überlegenheit Österreichs verstehen wollten, waren sich Hauer und Schönberg über die Gegensätze zwischen ihren Theorien sehr im Klaren. Aus dem gemeinsamen Projekt ist nichts geworden. Hauer betont 1925, Schönberg sehe die Komposition mit zwölf Tönen als eine Möglichkeit, er aber als eine Notwendigkeit, „weil das reine Melos dieser zwölf Töne der volle Inhalt der Musik ist“. Es klingt einleuchtend, wenn er fortfährt: „Schönberg kommt von der vertikalen, akkordisch harmonischen Polyphonie her [...], während ich immer von der horizontalen monodischen Linie ausgegangen bin [...]. Stärkere Gegensätze zwischen Musikerpersönlichkeiten sind also kaum auszudenken.“ Auch Schönberg distanziert sich 1923 in einer privaten Notiz: „Alle Gesetze, die Hauer so apodiktisch aufstellt [...] und so mystisch unbegründet lässt, hinter denen er so gerne kosmische Ursachen und okkulte Parallelen verborgen halten möchte [...], sind falsch.“

Der Glasperlenspieler

Der Mystagoge des Zwölftonzirkels scharte in den 1920er-Jahren einen Kreis von Jüngern um sich. Hauers Tonreihen schienen die reine, die „Ich-lose“ Melodie zu beschwören, eine archaische Kraft, etwas Heiliges, Reinigendes. „Seine Musik wirkt auf seltsame Weise konfliktfrei und zeitlos“, findet auch der Pianist Steffen Schleiermacher (2012). Nicht umsonst fühlte sich Hauer den asiatischen Kulturen nahe, dem Buch I Ging, der Philosophie von Lü Buwei, dem Yin-und-Yang-Prinzip. Schon in den 1920er-Jahren assoziierten die Musikkritiker bei Hauers Musik östliche Meditationen oder Trancezustände. Egon Wellesz beschrieb Hauers Talent als „eine einzigartige Mischung von Genialität und Dilettantismus“, Hauer selbst nannte sich einen „Neo-Primitiven“. Sein visionäres, radikales Auftreten inspirierte eine Reihe von Schriftstellern zu kuriosen Romanfiguren. Hauer steckt im „Johann Knörrer“ aus Otto Stoessls Roman „Sonnenmelodie“ (1923), im „Mathias Fischböck“ aus Werfels Roman „Verdi“ (1924), im „Josef Knecht“ aus Hesses „Glasperlenspiel“ (1943). Auch die Figur des Adrian Leverkühn in Thomas Manns „Doktor Faustus“ (1947) hat im Grunde mehr von Hauer als von Schönberg.

In den 1930er-Jahren geriet Hauer zusehends in Vergessenheit. 1934 starb seine Ehefrau, 1938 wurde seine Musik vom NS-Regime verboten, Hauer begann zu vereinsamen – aber er komponierte weiter. Von 1940 bis zu seinem Tod 1959 schuf er annähernd 1.000 sogenannte „Zwölftonspiele“. Er gab ihnen keine Opusnummern, weil er sie nicht als Kompositionen verstand, sondern als bloße „Tonspiele“ nach vorgegebenen Regeln: „Das Zwölftonspiel ist von jedem [...] halbwegs Musikalischen erlernbar, ähnlich wie das Schachspiel, und wird sich wie dieses ‚spielend‘ verbreiten.“ In seinen Zwölftonspielen verwendete Hauer zuweilen auch Tonreihen, die ihm von Freunden vorgeschlagen wurden. Die sanfte, atonal schwebende, verzaubernde Stimmung von Hauers Musik ist in diesen späten Werken am suggestivsten. Eines seiner letzten Zwölftonspiele trägt den Untertitel „Sakraler Tanz: Das kosmische Kreisen der Gestirne“.