Neueste Statistiken des Musikinformationszentrums des Deutschen Musikrats zeigen: Im Vergleich zu 2002 belegen mehr junge Menschen Studiengänge für Musikberufe. Alle Fächer verzeichnen gestiegene Studierendenzahlen, ausgenommen die Musikwissenschaft. Hier gibt es einen gravierenden Schwund. Waren es vor gut 20 Jahren noch 9.759 Studierende, sind es 2023 nur noch 5.974. Das ist ein Verlust von fast 40 Prozent.

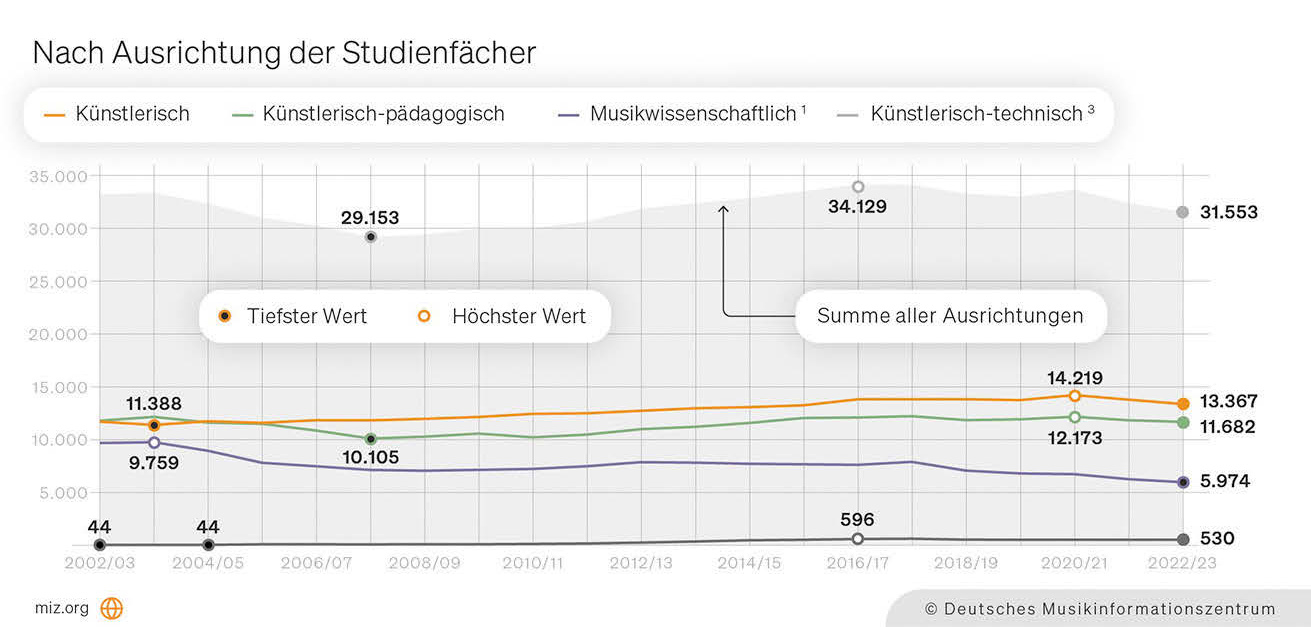

Studierende nach Ausrichtung der Studienfächer: künstlerisch, künstlerisch-pädagogisch, musikwissenschaftlich, künstlerisch-technisch. Grafik: MIZ.

Ein Sinkflug, viele Gründe

Und bald kommt es noch schlimmer, da zum Ende des Schuljahrs 2024/25 an vielen Gymnasien niemand Abitur machen wird, weil es dort keine G8-Klassen mehr gibt und der früheste G9-Jahrgang erst die 12. Klasse absolviert. Was sind die Gründe für diesen Schwund? Fachlich, institutionell, medial, demographisch, wirtschaftlich, sozial, kulturell? Warum interessieren sich immer weniger junge Menschen für Musikwissenschaft? Hat sich die Disziplin zu wenig oder zu sehr verändert? Gibt es womöglich Faktoren, die diese aktuelle Statistik verzerren? Seit der deutschen Wiedervereinigung wurden etliche musikwissenschaftliche Institute geschlossen sowie Professuren und Mittelbaustellen gestrichen oder in Professuren für Soundstudies und Medienwissenschaft umgewandelt. Es gibt folglich weniger Orte, an denen sich das Fach studieren lässt. Auch jenseits der akademischen Forschung und Lehre werden manche Betätigungsfelder enger. Es gibt weniger festangestellte Musikredakteurinnen und -redakteure in Rundfunkanstalten und Zeitungen. Dadurch gibt es weniger Platz für Musikautorinnen und -autoren in Feuilletons und Sendestrecken. Auch einige Fachzeitschriften sind verschwunden, die Österreichische Musikzeitschrift, die Schweizer Musikzeitschrift Dissonanz und die Zeitschrift für neue Musik MusikTexte. Abgesehen von Biografien bekannter Klassiker und Popstars ist Fach- und auch breitenwirksame Musikliteratur aus Buchhandlungen weitgehend verschwunden.

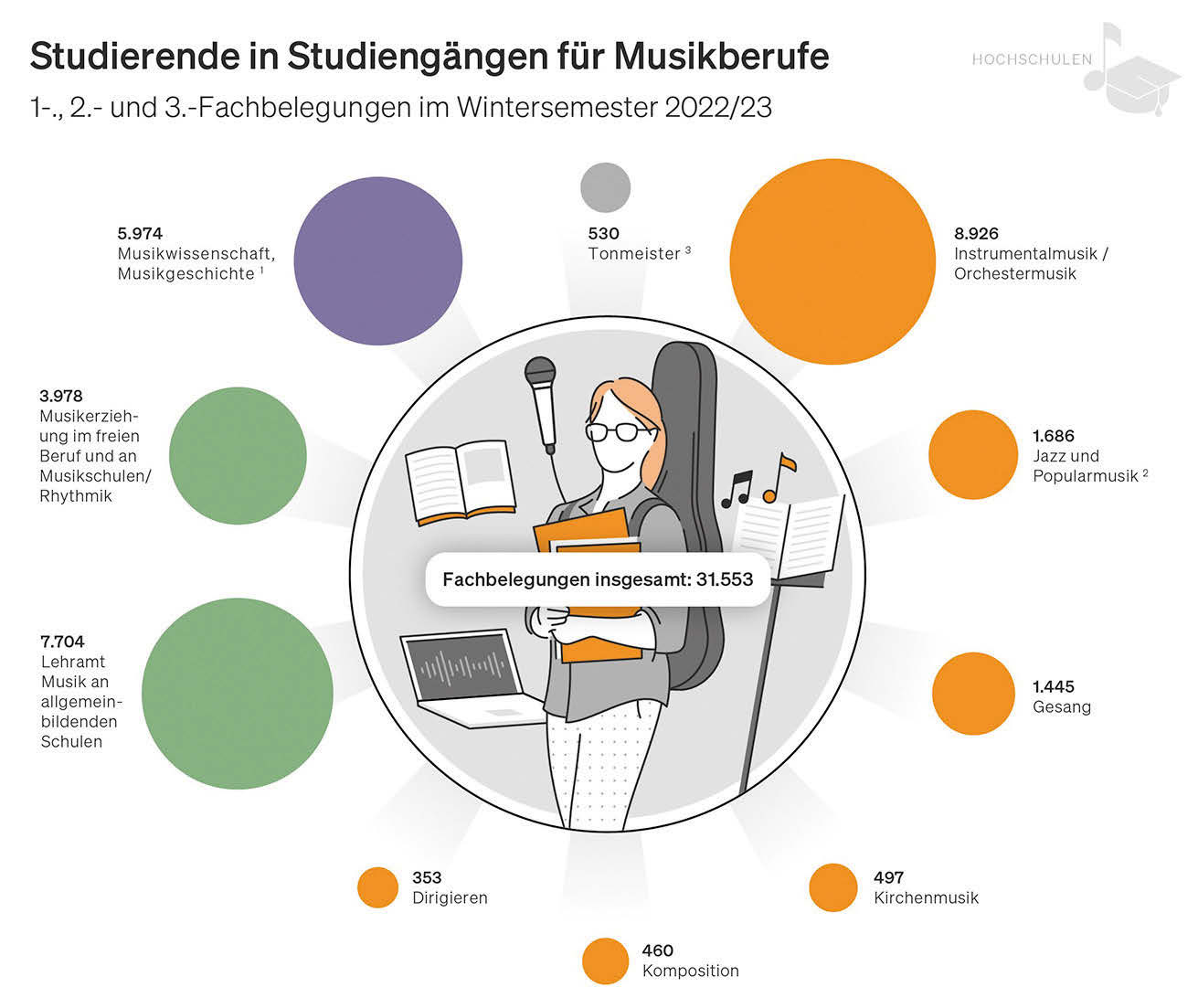

Studierende in Studiengängen für Musikberufe 1.-, 2.- und 3.-Fachbelegung im WS 2022/23. Grafik: MIZ

Dafür sind Online-Portale hinzugekommen, VAN, nmz-Media und Newsletter, und einige Verlage sind immerhin weiter aktiv, etwa C.H. Beck, Reclam, Bärenreiter, Breitkopf & Härtel, Schott, edition text+kritik, wolke, transkript, ConBrio. Die Transformation von Institutionen und Musikmarkt tangiert die beruflichen Perspektiven von Musikwissenschaftsstudierenden. Angesichts geringerer Stellen, Arbeits-, Publikations- und Verdienstmöglichkeiten bietet das Fach weniger Aussichten auf berufliche Entfaltungs- und Verdienstmöglichkeiten. Wenn es der fachlich fundierten Auseinandersetzung mit Musik – egal ob alte, globale, improvisierte, neue, elektronische Musik, Klassik, Pop et cetera – an Medien und Orten fehlt, dann verschwindet schleichend auch das reflektierte Sprechen und Schreiben über Musik aus dem öffentlichen Bewusstsein. Im Zuge des in den vergangenen dreißig Jahren diversifizierten und enthierarchisierten Kulturbegriffs gehen Beiträge zu allgemeinen Lebensfragen, Gesundheit, Gastronomie, Ernährung und Life-Style immer häufiger auf Kosten fachlich gestützter Konzert- und Festivalkritiken, Kulturfeatures, Vorträgen, Musiksendungen, Podiumsdiskussionen. Musik wird immer weniger als zentrales Feld von Gesellschaft, Diskurs, Kritik, Selbst- und Welterfahrung rezipiert und verstanden. Dass junge Menschen weniger Konzerte besuchen und seltener Musikwissenschaft studieren, liegt auch am chronischen Mangel des Unterrichtsfachs Musik an Grund- und weiterführenden Schulen. Die bayerische Kultur- und Bildungsministerin plant nun sogar die Zusammenlegung von Kunst, Musik und Werken zu einem Einheitsfach. Eine Erklärung liefern vermutlich auch die nach 1990 geborenen Generationen Y (Millennials) und Z. Vor dreißig Jahren folgten junge Menschen auch ohne konkrete Berufsaussicht primär ihren Interessen und waren die Curricula geisteswissenschaftlicher Magis-ter-Studiengänge in der Regel gänzlich berufsunspezifisch. Heute haben Studierende ein stärker ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis im Hinblick auf Werdegang und Einkommen. Die praktisch ausgerichteten Studiengänge für künstlerische, pädagogische und technische Musikberufe können dem mit berufsspezifischen Professionalisierungsangeboten stärker entgegenkommen als die Musikwissenschaft. Die beschriebenen Faktoren der allgemein kulturellen und gesellschaftlichen Transformation dämpfen nur das Interesse am Studienfach Musikwissenschaft, während die Studiengänge für praktische Musikberufe Zuwächse verzeichnen. Liegt es am Ende also doch vor allem an der Musikwissenschaft selbst, dass sie für junge Menschen unattraktiver wird? Analog zur stärker migrantisch geprägten bundesdeutschen Bevölkerung gibt es immer mehr unterschiedliche musikalische Kulturen, Herkünfte, Sozialisationen sowie globale, transtraditionelle und transkulturelle Hybridisierungen. Die Musikwissenschaft hat auf diese Veränderungen zu spät reagiert und darauf ausgerichtete angloamerikanische, asiatische und lateinamerikanische Forschungsansätze zu wenig berücksichtigt. Es gibt zu viel internen Kleinkrieg um Posten, Lehrstühle, Netzwerke, Forschungsgelder, Einflusssphären, aber zu wenig externe Vernetzungen, Kooperationen und Transferleistungen zwischen akademischer Ausbildung und realen Tätigkeitsfeldern angewandter Musikwissenschaft bei Veranstaltern, Medien, Verlagen, Ensembles, Vereinen, Verbänden, Forschungsinstituten. Das Lehrangebot deckt sich offenbar immer weniger mit der Erfahrungswelt und Interessenlage jüngerer Generationen. Dabei ist die Musikwissenschaft viel diverser als ihr Ruf. Längst geht es nicht mehr bloß um die „Opusmusik“ des eurozentrisch verengten Kanons mit strenger Philologie und weltfremder Erbsenzählerei. Die drei Fachrichtungen der historischen, ethnologischen und systematischen Musikwissenschaft pflegen eine große Methodenvielfalt einschließlich Musiksoziologie, Cultural Studies, Gender- und Popularmusikforschung, Sound und Performance Studies, Künstlerische Forschung, Migrationsforschung und postkoloniale Perspektiven. Sofern manche „Mischstudiengänge“ jedoch nicht mehr als Musikwissenschaft gezählt werden, obwohl sie dazugehören, wird die Statistik der Studierendenzahlen nach unten verzerrt.

Studierende nach Ausrichtung der Studienfächer: künstlerisch, künstlerisch-pädagogisch, musikwissenschaftlich, künstlerisch-technisch. Grafik: MIZ.

Fest steht: So wenig es die Musik gibt, so wenig gibt es die Musikwissenschaft. Denn Forschung, Lehre und alle Anwendungsbereiche dieser Disziplin sind nur so spannend, intelligent, kommunikativ, anschlussfähig und aussagekräftig, wie es die hier arbeitenden Personen und Institutionen sind. Der Dirigent und Musikwissenschaftler Peter Gülke plädierte daher in seinem Essay „Viel zu tun“ (2007) für „Einladungen zu offensiver Wissenschaft“. Statt sich auf historisch Übernommenes zu beschränken und neu hinzukommende Forschungsfelder und Methoden auszugrenzen, sollte sich die Nischendisziplin vielmehr für Auseinandersetzungen mit allen Bereichen und Aspekten der in Geschichte und Gegenwart vielstimmiger werdenden Musik- und Lebenswelt öffnen. Denn nur so werde Musikwissenschaft zur unverzichtbaren „Agentin des kulturellen Gedächtnisses, also unserer Identität“.

- Share by mail

Share on