Das ist doch mal eine Produktion, für die sich ein Staatstheater selbstbewusst auf die Brust klopfen darf: Uraufführung, Koproduktion mit einem französischen Opernhaus, erste Vertonung eines anerkannten Dramatikers und ein Theaterstoff, der – obwohl fast 30 Jahre alt – hohe Aktualität besitzt.

„Quai Ouest“, 1986 von Patrice Chéreau erstmals inszeniert, ist eines jener Stücke, in denen der drei Jahre später an AIDS verstorbene und bis zur Jahrtausendwende auch in Deutschland viel gespielte französische Dramatiker Bernard-Marie Koltès seine düstere, harte Realitäten in poetische Wortkaskaden abstrahierende Weltsicht dargelegt hat. Fasziniert von einem Aufenthalt in einem stillgelegten New Yorker Dock und der Begegnung mit den dort in einer Parallelwelt lebenden Gestalten am Rande der Gesellschaft, hat er ein entsprechendes Szenario auf die Bühne gestellt: Ein Banker mit Selbstmordabsichten landet mit seiner Sekretärin an einem solchen Quai. Beide geraten mitten hinein in die Konflikte und Abhängigkeiten einer Gruppe von Kriminellen, von Heimat- und Orientierungslosen.

Das lange, wortreiche Stück musste für die Vertonung – erstmals hat Koltès’ Bruder eine solche autorisiert – entsprechend verknappt werden. 30 kurze, schlaglichtartige Szenen haben Regisseur Kristian Frédric und Florence Doublet daraus für die französischsprachige Uraufführung an der Opéra National du Rhin Strasbourg (September 2014, siehe nmz online) destilliert. Die deutsche Fassung von Carolyn Sittig nach der Übersetzung von Simon Werle hat Komponist Régis Campo nach eigenem Bekunden zum Anlass genommen, Kontraste zu schärfen, das Stück weiter aufzurauhen.

Ohne die französische Fassung zu kennen, kann man feststellen, dass die nun in Nürnberg uraufgeführte deutsche Version meilenweit entfernt ist von der Wucht und der brutalen Aktualität, die das Szenario gerade vor dem Hintergrund aktueller Ereignisse entfalten könnte. Reduziert auf wenige Dialoge und Monologe, wird zu keinem Zeitpunkt deutlich, warum die Menschen an diesem perspektivlosen Ort, der mit der Anwesenheit eines stummen, dunkelhäutigen Todesboten auch ein mythischer ist, sich so zueinander verhalten, wie sie es tun. Koltès’ scharfsinnige These, wonach diese Beziehungen nur noch davon geprägt sind, dass miteinander gehandelt wird (Rolex gegen Sterbehilfe, Autoschlüssel gegen Sex…), bleibt somit pure Behauptung.

Völlig unzureichend ist aber vor allem die Partitur, die Régis Campo vorgelegt hat. Ausgehend von halbherzig angewandten und daher nie soghaft wirksamen Pattern-Techniken der Minimal Music hangelt er sich szenenweise von Klangeffekt zu Klangeffekt. Mal schrammeln – von der Synthie-Orgel umwölkt – ein paar harmlose E-Gitarren-Akkorde über dem Streicherteppich, mal koloriert das mit allerlei Spezialinstrumenten aufgepeppte Schlagwerk säuselnde Violinflageoletts. Die repetierten Melodiefetzen sind weitgehend inspirationsfrei. Auch ein Schiffshorn darf nicht fehlen, subtile Zäsuren hereintutend.

Mit dem gesungenen Wort weiß Campo wenig anzufangen. Die Linienführung wirkt beliebig, ohne eine Verbindung mit den deutschen Texten einzugehen. Vokale Ausdruckskraft wird mittels Sprechgesang, Falsett und gelegentlichen Koloraturen herbeibemüht.

Kurz vor den finalen Maschinengewehr-Salven bremst der Komponist die atemlose Szenenfolge für einen schwelgerischen Dreigesang der Frauenfiguren à la Rosenkavalier-Terzett ab. Was als ironische Brechung gemeint sein könnte, ist kaum mehr als postmodernistischer Betroffenheitskitsch, die Chorvokalisen aus dem Off tun ein Übriges.

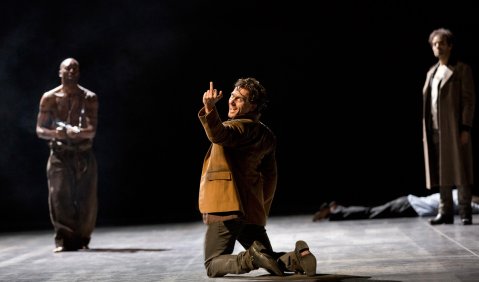

Regisseur Kristian Frédric beschränkt sich darauf, das Personal zwischen den klaustrophobisch sich zusammenschiebenden Hafengebäudefassaden hysterisch und ungenau aufeinander loszulassen. Die Leerstellen, die das verknappte Libretto lässt, vermag er mit seiner nichtssagenden Personenführung nicht zu füllen.

So bleibt trotz der engagierten, vor allem in den weiblichen Partien (Leah Gordon, Leila Pfister, Michaela Maria Mayer) ausgezeichnet gesungenen Ensembleleistung unter der Leitung von GMD Marcus Bosch am Ende nur ein Eindruck kleben: Abziehbilder auf Klangtapete.