Lucifer hat Schnupfen. „Ich hab mich an der Welt erkältet“, singt er und ahnt schon, dass es wohl nichts mehr werden wird mit dem endgültigen Triumph über den alten Herrn, den er im Prolog über Handy noch einmal herausgefordert hatte. Peter Eötvös stellt dem Gesang hier zunächst nur die Tasten des Klaviers zur Seite – eine Reduktion auf Schwarz und Weiß, „damit Gott die Kalligraphie des Teufels sieht und wie ich seine heilige Schrift überschreibe“.

Solche Feinheiten im Umgang mit Albert Ostermeiers kunstvoller Sprache gibt es einige in der „Tragödie des Teufels“, die an der Bay-erischen Staatsoper uraufgeführt wurde. Ein weiteres Beispiel wäre der einsame Oboen-Kammerton, mit dem Eva sich im auch musikalisch lebendigsten neunten Bild aus dem Klon-Albtraum zurückgerufen fühlt, alles noch einmal auf Anfang stellen will.

Häufig aber scheint Eötvös sich angesichts des Librettos in routinierte Illustration zu flüchten. Da zittern die Mallets, wenn vom Bersten und Beben der Erde die Rede ist, da klingen Rheingold-Ambosse an, wenn eine Maschinenmusik anzudeuten ist, Bläser nehmen Tristan-Farben an, als Lucifer die Erlösungspille schluckt, die sich eigentlich Adam verdienen sollte, oder Sandstürme heulen bedrohlich durchs Orchester. Hier trumpft die Musik richtig auf und ergibt sich mit solchen reflexhaften Gesten doch wieder nur umso bedingungsloser einem Text, dessen natürlich artikulierte gesangliche Umsetzung Eötvös ansonsten aus dem Graben heraus über weite Strecken nur perkussiv rhythmisiert oder sparsam mit Melodieinstrumenten parallel führt.

Allzu groß scheint seine Ehrfurcht vor dem gewesen zu sein, was Albert Ostermeier sich da mit seinem ersten Operntext vorgenommen hat: Das gerne als „ungarischer Faust“ apostrophierte Drama „Die Tragödie des Menschen“ von Imre Madách hat Ostermeier postmodern mit Filmzitaten (darunter „Matrix“ und Kathryn Bigelows „Strange Days“) und aktuellen Bezügen (Irakkrieg) verschnitten und so die historischen Stationen, die Adam und Eva in Madáchs kühnem Welttheater durchschreiten, über- und fortgeschrieben. Doch so wie seine Sprache zwischen feinen ironischen Volten, poetischen Bildern, aber eben auch manchen Zaunpfahlsymbolismen changiert, läuft das Rühren an den letzten Dingen, das den Szenen innewohnen soll, immer wieder ins üppig umschriebene Leere. Und obwohl Vieles textverständlich vertont ist und das Publikum gleichzeitig brav die Übertitel mitliest, erschließt sich die Assoziationsfülle, mit der Ostermeier das Libretto überfrachtet hat, kaum. Da hilft nur der Beipackzettel Programmheft.

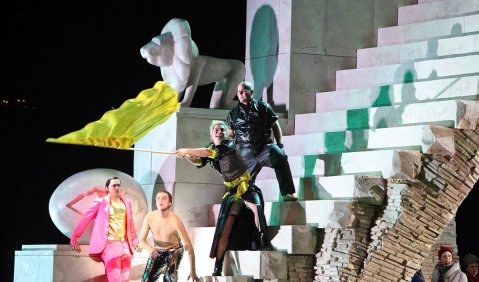

Balàzs Kovalik hat das Ganze weniger inszeniert, als um die imposante Bühnenskulptur Ilya und Emilia Kabakovs herum arrangiert: ein aus der Zeit gefallener, Lebensstationen mit Skulpturen vordergründig illustrierender Treppentorso, auf dem sich trefflich auf- und abklettern lässt und der je nach Drehmoment rückseitige Durchgänge erlaubt. Gerade die Brisanz der auf Heutiges anspielenden Bilder (Bagdad, Klon-Shop) verschenkt Kovalik komplett. Dekorativ aber halbherzig auch Amélie Haas’ Kostümierung mit Science-Fiction-Andeutungen.

So bleiben in dem gut 100-minütigen, pausenlos gespielten Szenenreigen, die wenigen Momente im Gedächtnis, in denen Eötvös in kurzen Zwischenspielen den Raum durch das hinter der Szene aufgebaute große Orchester grandios weitet oder wie beim ersten Auftritt der an Madáchs Erdgeist und Wagners Nornen gemahnenden drei Rumata der Musik das Primat über den ambitionierten, über weite Strecken aber leblosen Text überlässt.

Zu keinem Zeitpunkt freilich erreicht er dabei die Intensität und musikdramatische Dichte in der Verzahnung von Bühnenorchester und Ensemble im Graben, die seiner Tschechow-Adaption „Tri Sestri“ eigen ist. Kurz vor der Uraufführung der „Tragödie des Teufels“ hatte die Bayerische Theaterakademie das zwölf Jahre junge Stück auf die Bretter des Prinzregententheaters gezaubert. In Rosamund Gilmores mitunter eine Spur zu aktionistischer Inszenierung war das eine vom Nachwuchs-Ensemble mit Hingabe und Kompetenz gesungene, vom Münchner Rundfunkorchester unter Ulf Schirmer mit viel Klangsinn begleitete Aufführung des beinahe schon zum Klassiker avancierten Werks.

Auch an der Staatsoper war das musikalische Niveau hoch. Das Bayerische Staatsorchester hatte sich vom dirigierenden Komponisten sehr genau auf die Anforderungen der Partitur vorbereiten lassen, die Koordination mit dem wohl aus bühnentechnischen Gründen nicht immer genügend präsenten gro-ßen Orchester (Dirigent: Christopher Ward) war stets gewährleistet. Das ausgezeichnete Ensemble mit Georg Nigls Lucifer an der Spitze wurde heftig beklatscht, Eötvös nahm mit seinem Librettisten einen Applaus entgegen, der eher von freundlicher Erleichterung ob der überstandenen Bildungskanonade denn von Verstörung oder Enthusiasmus angesichts einer musikalischen Herausforderung kündete.