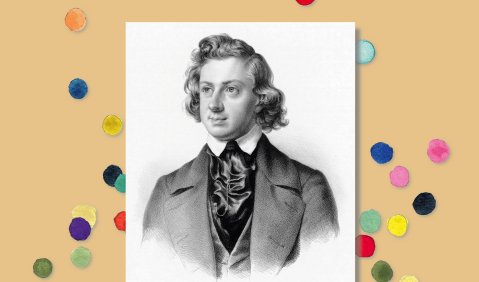

Die Organisation, Durchführung und Dokumentation eines Symposiums gehört am Zentrum für Musikwissenschaft der HMT Leipzig und der Universität Leipzig zu den Pflichtaufgaben. Studiendekan Christoph Hust ist am Veranstaltungstag im Musiksaal am Dittrichring dabei, aber Ablauf, Empfang sowie Moderation und Diskussionsleitung übernimmt das organisatorische Team der Studierenden autonom. In diesem Fall leistet es dazu noch eine überfällige und glanzvolle Wiedergutmachungsarbeit für ein im Leipziger Kalender nicht allzu üppig bedachtes Jubiläum: Den 200. Geburtstag des dänischen Komponisten Niels Wilhelm Gade, Mendelssohns Nachfolger am Gewandhaus und bis heute oft allzu leichtfertig gelobt als Repräsentant des von Schumann verherrlichten „nordischen Tons“.

Gerade zu „Luther 2017“ durften es weder Johann Sebastian Bach noch die Reformation als Thema ihres Symposions sein, fanden Lara Kühne, Clarissa Renner, Yvonne Rohling und der für die reichhaltigen Konzerteinlagen verantwortliche Humam Nabuti. So ist nach einem Kammermusikprogramm in der Grieg-Begegnungsstätte Leipzig, Gades erster Sinfonie im Gewandhaus und einem Kammerkonzert des MDR dieses Symposium der maßgebliche wissenschaftliche Beitrag in der Musikstadt Leipzig für diese heute weithin vernachlässigte Künstlerpersönlichkeit.

Das Organisationsquartett hat wirklich an alles gedacht: Weil es in diesem Rahmen mit Vergütungen nicht prunken konnte, lockten sie anreisende Star-Referenten mit der Terminierung zum ersten Wochenende des Bachfestes. Der Empfang war mindestens ebenso gut wie die selbstgebackenen Dänischen Zimtschnecken, deren Rezept man als Bonus im Programmheft findet. Nur am Rande und nach längerem Nachhaken erfährt man (daran beweist sich die Realitätsnähe dieser profunden Übung für die berufliche Zukunft), dass man auf die Bereitschaft von Kommilitonen zur wissenschaftlichen oder künstlerischen Mitwirkung kaum zählen konnte. Potenzielle fachkundige Referenten aus den eigenen Reihen messen der Herausforderung, sich mit einem Referat einem fachkundigen Auditorium zu stellen, allenfalls geringe Bedeutung bei. Musiker scheuten den Aufwand für Proben zu Werken, von denen sie sich nicht zwangsläufig die Chance mehrerer Auftritte erhoffen können.

Doch dann gab es doch vier gar nicht so kurze musikalische Beiträge aus dem kammermusikalischen Schaffen Gades bzw. „G-e/ä-des“, so auszusprechen folgend dänischer Phonetik. Ein Studierender aus den eigenen Reigen fand sich doch noch in Christoph Siems, der den Namen „G-A-D-E“ in den Kontext der musikalischen Anagrammatik des 19. Jahrhunderts setzte.

Die Zusammensetzung der Beiträge zeigte eine bestens ausgewogene Mischung regionaler und auswärtiger Referenten. Mit Siegfried Oechsle (zu Gade zwischen „nordischem Stil“ und musikalischer Individualität), Thomas Synofzik (Leiter des Robert-Schumann-Hauses Zwickau), Yvonne Wasserloos (Schwerpunkt Deutsch-Skandinavischer Kulturtransfer im 18. und 19. Jahrhundert) und Michael Matter (Promotion an der Universität Zürich) wurden hervorragende Repräsentanten der aktuellen Gade-Forschung gewonnen. Doris Mundus (über Leipzig als Musikstadt im 19. Jahrhundert) und Helmut Loos (Forschungsstätte Edvard-Grieg, über Gade als romantisches Künstleridol auf nationaler Grundlage) brachten dazu Basisfakten und Wertungskriterien ein.

Revision des Bildes von Gade

In den Referaten und aufgrund der Inhaltsfülle knappen Diskussionseinheiten konnten einige weithin verbreitete Topoi über Gade kritisch hinterfragt und revidiert werden. Niels Wilhelm Gade (1817-1890) war nicht der einzige, der bestimmte Harmoniefolgen, instrumentale Ballungen und Kantilenenmuster nutzte, die vor allem Schumann als „nordischen Ton“ und in seinem Gade-Aufsatz für der „Neuen Zeitschrift für Musik“ mit Versen aus Fouqués „Der Held des Nordens“ feierte. Diese finden sich auch in anderen Partituren dänischer (Kuhlau), sogar italienischer (Rossini) und französischer Komponisten (Lesueur) lange vor Gade. Vokal- und Orchesterwerke Gades entstehen vor allem in seiner ersten Schaffensphase, später entwickelt er seinen Stil zunehmend weiter zu einer hochintelligenten Anwendung „europäischer“ Mittel, also keineswegs nur als spezifisch national deutbaren Materials. Richtungsweisend wurde für Gade die Organisations- und Ausbildungsstruktur des von Mendelssohn gegründeten Leipziger Konservatoriums, die er mit nur geringfügigen Modifikationen für Kopenhagen übernahm.

Diese Revision des Bildes von Gade als nationaler Komponist erweist sich nicht nur für den Komponisten selbst als aufschlussreich, sondern auch in Hinblick auf die von Robert Schumann vorgegebenen und lange als gültig betrachteten theoretischen Kategorien. Am Ende gab es nicht nur Dank an die Referenten, sondern ebenso für die Organisation. Das Team kann sich auch in Hinblick auf das Publikumsinteresse glücklich schätzen: Mit etwa 18 Zuhörern am Vormittag, 25 und mehr am Nachmittag war das Interesse weitaus größer als vorauszusetzen. Und deshalb bleibt zu hoffen, dass die Studierenden folgender Semester sich für Themen aus den Seitenlinien des Leipziger Musiklebens begeistern werden. Interesse, Bedarf und Nachfrage bestehen.