Stuttgarts größtes Festival für Neue Musik nennt sich Eclat, hätte aber dieses Jahr auch den Titel „Plädoyer für selbstbewusste Komponistinnen“ tragen können: Als ein solches hatten die künstlerischen Leiterinnen Christine Fischer und Lydia Jeschke das Programm der beiden ersten Tage konzipiert. Jung, weiblich, und visuell – das waren drei Gemeinsamkeiten, dennoch hätten die acht ersten Konzerte aus weiblicher Feder unterschiedlicher nicht sein können. Einzig der Hang zum Über-Performativen, zum Konzept, kurz zu einer Gehaltsästhetik ganz im Sinne eines Harry Lehmann, war ihnen gemeinsam.

In ihrer hebräisch-englisch übertitelten Lichtspielszene „OR.Towards“, was frei übersetzt „Hin zum Licht“ heißen könnte, ergründete Sarah Nemtsov Mystisch-Kabbalistisches. Sechs Sänger der Neuen Vocalsolisten und Sechs Instrumentalisten des Ensemble ascolta bildeten drei Gruppen, in deren Zentrum das präparierte Klavier stand. Mit einfachsten visuellen Mitteln erzeugten die Sänger große Wirkung, indem sie ihre Noten, ihre Gesichter, aber auch Lichtobjekte in Form von Oktaeder und Dodekaeder in blau, violett und grau anstrahlten.

Ein ruhiger Auftakt, der von stürmischer Musik der spanischen Komponistin Elena Mendoza abgelöst wurde. Sie hatte dem Akkordeonvirtuosen Stefan Hussong das Solostück „Découpé“ auf den Leib geschrieben. In rasender Geschwindigkeit fügte dieser Bruchstücke einer Neuen-Musik-imaginaire in dadaistischer Klangcollage aneinander. „smudged – a carbon copy“ hätte ein audio-visuelles Instrument werden sollen, so die italienische Komponistin Clara Iannotta. Es konnte aber – wie sie freimütig eingestand – mangels Zeit nicht bis zum Uraufführungstermin fertiggestellt werden. Nun ohne Videozuspielungen, fiel es den Neuen Vocalsolisten zu, aus dem beinahe asketischen Klangmaterial Iannottas eine wirkungsvolle Musik-Performance zu kreieren.

Erstmals war das Hannsmann-Poethen Literaturstipendium der Landeshauptstadt Stuttgart zu Gast bei Eclat. Die polnische Künstlerin Jagoda Szmytka arbeitet eklektisch mit Elementen aus Kunst, Show, Pop und Neuer Musik. Ihr Vaudeville „DIY or DIE“ griff Szenen wie den Fall der Mauer, die Leiden der Millennial-Generation, das Leben in Social Media oder die Möglichkeit politischer Aktion auf. Gemeinsam mit der MAM, der manufaktur für aktuelle musik, und dem Tänzer und Choreographen Slawek Bendrat schufen Szmytka und Hübner ein hybrides Musikspektakel, das überwältigte und das mit dem Skandieren der Parole „No boarders, no nations, stop deportation“ im Tagesaktuellen endete.

Weitere ausgezeichnete Stipendiaten waren die Autorin Gerhild Steinbuch und die Künstlerin Philine Rinnert. Sie schickten mit „friendly fire“, einem Live-Hörspiel für Performerin und Kammerensemble“, die phänomenale Katharina Bach auf die Suche nach sich selbst: „Fremd zieh ich wieder einmal aus und nochmal und nochmal … “. Auch hier stammte die Musik von Jagoda Szmytka, das Sounddesign steuerte Paul Hübner bei – sie ließen die Grenzen zwischen Theatermusik und Neuer Musik verschwimmen und in dieser Unschärfe liegt der Reiz ihrer Arbeit.

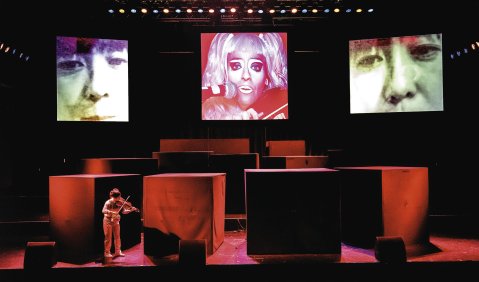

Ein erster Festivalhöhepunkt war das abendfüllende Musiktheater „iScreen, YouScream!“ von Brigitta Muntendorf. Drei Videoleinwände, die Schauspielerin Constanze Passin und das wunderbare Ensemble Garage zelebrierten eine Unterhaltungsshow, die das Banale zur Kunst überhöhte.

Während Muntendorf in ihrem Musiktheater das Leben als Posieren in sozialen Medien zelebrierte und reflektierte, kam der erste (!) Komponist des Festivals, Christoph Ogiermann, mit seinem Stimmspiel „über akustische Standards bei Gewaltanwendungen gegen sich selbst“ auf aktuelle Politik zu sprechen. Die neuen Vocalsolisten hatten die nicht einfache Aufgabe, zwischen Schauspiel, Gesang, Stimmkunst und Happening zu bestehen. Dennoch starker Beifall für Ogiermanns musikpolitisches Statement gegen die Auswüchse des Neokolonialismus. [Andreas Kolb]

Konzertant

Eine Art Scharnier zu den vorangegangenen spielerischen, performativen Aufführungen, die unter einem offenen Musiktheaterbegriff operierten, stellte Steven Takasugis „Sideshow“ dar. Das präzise 56 Minuten und 50 Sekunden dauernde Werk für verstärktes Oktett (Flöte, Klarinette, Saxophon, Klavier, Schlagzeug, Violine, Viola und Violoncello) und elektronisches Playback erwies sich durch das streng inszenierte Konzept als wohl eindrücklichste Arbeit der diesjährigen Festivalausgabe.

Takasugi kombiniert in dem durch Aphorismen von Karl Kraus inspirierten Instrumentaltheater auf verblüffende Weise vorproduziertes Material und live Gespieltes, ohne dass Nahtstellen hörbar werden – die Koordination für sich, noch mehr aber die aberwitzige Virtuosität des Talea Ensembles aus New York erstaunte und begeisterte. Aufgereiht an der Rampe, nur der Flügel ist leicht zurückgesetzt, agieren die schwarz gekleideten Musiker mit fesselnder Intensität, blättern dazu mal gemessen synchron die Notenseiten um, wenden die Köpfe, grinsen mit skurrilem Kunstgebiss ins Publikum und setzen sich am Schluss eine Maske auf. Ein schaubudenhaftes, ironisches, vor allem abgründiges Spiel mit und über die Vergeblichkeit eines geistvollen Überlebens in Zeiten von Spektakeln jedweder Art, das am Ende des dritten Satzes, „Stromtod eines Elefanten“, durch ein rasendes, sich mehrfach beschleunigendes Crescendo, bei dem das Ensemble auseinanderzufliegen scheint, die Sinne des Hörers erfasst, ihn durchdringt, erschüttert. Eine in der Gegenwartsmusik selten zu erlebender emotionaler Moment, der an das Finale von Jörg Widmanns jüngst in der Elbphilharmonie uraufgeführtem „Arche“-Oratorium erinnerte, obwohl beide Komponisten ästhetisch und in der Wahl ihrer Mittel auf denkbar weit auseinander liegenden Planeten kreisen.

Takasugis „Sideshow“ stach so genuin gegenüber den folgenden, meist kleinmütigen Werken hervor. Öfter wünscht man sich bei Komponisten die in Odo Marquards Bonmot gefasste Haltung gegenüber dem Reich der Ideen (und manchmal: der Ideale): „Die Taube auf dem Dach ist besser als der Spatz auf dem Dach.“ Immerhin, in den weiteren Veranstaltungen fanden sich einige Positionen, die, zumindest was das Verhältnis von Handwerk und Sujet betrifft, erinnerungswürdig waren. Beim Konzert des SWR-Vokalensembles unter der Leitung von Marcus Creed war das etwa die Uraufführung von Nicolaus A. Hubers „Entschwinden“ für Chor, Schlagzeug und Elektronik. Ein feingliedriger Echoraum für Texte von Goethe, Hölderlin, Neruda, Enzensberger, Heiner Müller und des Komponisten, etwas altmodisch avanciert gesetzt – immerhin. Grässlich geschichtsvergessen dagegen Bernhard Ganders „Totenwacht“, die recht fröhlich schunkelnd Berio und Orff’sche Mittelalterrustikalität (oder was man dafür halten mag) mengte. Punk geht anders.

Flau: Anna Korsuns „moyioomni“, eine Petitesse mit Liegetönen in untersten Dynamikgraden. Dazu beständig dieser älteste Kniff aus der altersschwachen Rhetorikkiste: der Aus-dem-Nichts-Gestus, mit dem Werke beginnen, die Mimesis der „Musikwerdung der Musik“. Da drängt sich die Frage auf, ob junge Komponistinnen wie die 1986 geborene Korsun eigentlich eine einigermaßen habhafte Übersicht über den Stand des Komponierens in den letzten fünfzig Jahren (mehr verlangt kaum einer) haben. Die dazwischen gesetzten jeweils drei Etüden für Klavier von Brice Pauset und Mark Barden, prachtvoll von Nicolas Hodges gespielt, verleugneten – aus unterschiedlicher Perspektive – jedenfalls nicht zwei Heroen der Instrumentalgattung, Messiaen und Ligeti, und schrieben ihre Techniken fort.

Bevor das Eclat-Festival mit dem SWR-Symphonieorchester – es war hier der erste Einsatz der aus Baden-Baden/Freiburg und Stuttgart fusionierten Musiker – zu Ende ging, stand im Konzert der Neuen Vocalsolisten und des Ensemble ascolta noch einmal Vokales im Zentrum. Allerdings hinterließen einzig Enno Poppes Dreisätzer „Glas“ für sechs Stimmen auf Gedichte von Georges Perec (mit etwas zu langem Scherzomittelsatz) sowie Beat Furrers „spazio immergente“ für Sopran und Posaune einen musiksprachlich intelligiblen Eindruck. Beim Orchesterfinale unter der Leitung von Peter Rundel machte Johannes Schöllhorn très belle figure mit „,va’ d’après Messenet – Expressions lyrique“. Er hatte sieben Vokal-Miniaturen von Massenet, in denen der Franzose Gesprochenes und Gesungenes kombiniert, raffiniert instrumentiert (Michel Legrand hätte es gefallen) und dezent erweitert. Sarah Maria Sun performte das mit Charme, ein dezidierterer Diseusen-Chanson-Tonfall wäre möglich. Matt, unentschieden Richard Barretts „everything has changed / nothing has changed“ für Orchester, unökonomisch in der Zeitgestaltung und im Gebrauch riesiger Instrumentalressourcen „Más raíz, menos criatura (Entlegene Felder III)“ von Klaus Ospald für Orchester, Klavier und 8 Gesangsstimmen. Eine graue, deprimierende Erfahrung, die allein durch die stupende Yukiko Sugawara am Flügel erhellt wurde.