Zum Abschluss des diesjährigen Musikfests Berlin stand Edward Elgars Oratorium „The Dream of Gerontius“ auf dem Programm. Peter P. Pachl hat die von einigen Sängerabsagen betroffene Aufführung besucht.

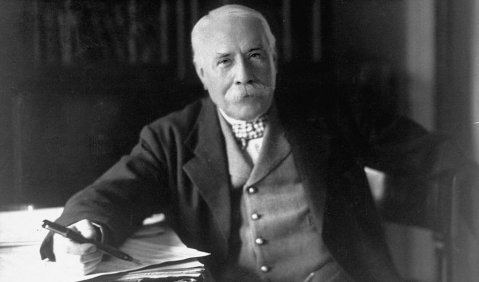

In Großbritannien wird Edward Elgars Opus 38 in einem Atemzug mit Händels „Messias“ genannt. In Deutschland hingegen kommt „The Dream of Gerontius“ nur selten zur Aufführung, obgleich es deutsche Künstler waren, die dieses Oratorium bekannt gemacht haben, angefangen vom Uraufführungsdirigenten Hans Richter im Jahre 1900 in Birmingham und insbesondere Julius Buths, der die heute noch gebräuchliche deutsche Übersetzung angefertigt und 1901 in Düsseldorf als Dirigent die deutsche Erstaufführung geleitet hat.

Elgar an Ruhm gleichgestellt wurde damals in Großbritannien der junge englische Komponist Clement Harris mit seinem „Paradise Lost“ nach Milton, der jedoch nach seinem frühen Tod als Freiwilliger im Freiheitskampf für Griechenland vergessen wurde, während Elgar bis 1934 gelebt hat. Beide Komponisten verfrachten mit ihren Kompositionen geistliche Empfindungen in den Konzertsaal. Für Elgars viktorianisches Pompgemälde übers Sterben beruft sich die Musikgeschichte gerne auf den Einfluss durch Wagners „Parsifal“ bei den wiederholten Bayreuth-Besuchen des britischen Komponisten. Vielleicht haben die Klangwelten des Gralstempels und die Stimmen aus der Höhe mittelbar dazu beigetragen, dass Elgar sich vom dem zum Katholizismus konvertierten Kardinal John Henry Newman ein geistliches Libretto verfassen ließ.

Elgars „Dream of Gerontius“ zeigt jedoch keine Anklänge an Wagners Bühnenweihfestspiel sondern – bereits im Vorspiel in den Streichern – eine musikalische Assoziation an den dritten Aufzug „Tristan und Isolde“, mit der sanglichsten Melodie dieser Partitur („wie sie selig her und milde wandelt durch des Meer’s Gefilde“): Elgar paraphrasiert hier Tristans finale Fieber-Fantasien. Und das liegt insofern nahe, als es sich bei Elgars Opus 38 um eine Komposition über das Sterben handelt.

Trotz opernmäßigen Umfangs bleibt Elgars tenorale Titelpartie lyrisch – wie Tristan in der erwähnten Phrase. Allerdings – schon die Namensgebung Gerontius weist darauf hin – handelt es sich um einen alten Mann, der im ersten Teil von einem baritonalen Priester, im zweiten dann von einem Engel als Solo-Sopran geriatrisch betreut wird. Gerontius träumt vom Paradies und wünscht sich in der Ewigkeit einen kleinen stillen Winkel für seine Ahnung von Gott. Sterbehilfe leistet ihm der Angel of Agony, der selbst in Erinnerungen schwelgt, denn er war es, der Jesus auf dem Ölberg die Todesbotschaft überbringen durfte.

Klerikalkitsch und Überaplomb des Librettos sind schwer erträglich, und zur Kontrastierung wird es im längeren zweiten Teil auch für den Komponisten dringend erforderlich, zu böse lachenden Dämonen Zuflucht zu nehmen, deren Zeichnung allerdings Berlioz in „La Damnation de Faust“ weitaus packender gelungen ist. Auch ohne Pomp und Umstand liegen Elgar die himmlischen Töne weitaus mehr.

Daniel Barenboim, der diese Komposition als Dirigent des English Chamber Orchestra in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts kennengelernt hatte, macht die räumliche Struktur dieses Mammutwerks deutlich. Er interpretiert mit großem Ernst, trägt die Solostimmen ruhig begleitend und schwelgt im Wohlklang, zumeist pastos, in Zwischenspielen und Chorsätzen farbenfroh zu einem Massenklang auftürmend. Im Spiel der Gegensätze lässt er das schwebende „Sanctus Deus“ entfernt an Lohengrins Schwan gemahnen, lässt das Espressivo des vollen Orchesters in ein orgelartiges Bad abtauchen.

Durchweg sehr textverständlich ist die Aussprache der englischen Originalversion durch die drei Solisten und die Chöre aus 160 Sänger*innen von Staatsopernchor, RIAS Kammerchor und dem Konzert- und Jugendchor der Staatsoper, von Martin Wright aus dem von Justin Doyle, Konstanze Löwe, Miho Kinoshita, Andreas Neher und Frank Flade einstudierten Großangebot von Chören zu einem imponierenden Gesamtklang unterschiedlicher Facetten geformt. Bestens disponiert ist die Staatskapelle Berlin. In dem mit 17 ersten Violinen und acht Kontrabässen besetzten, rund 90-köpfigen Orchester klingen die zehn Violoncelli samtig und im Tutti-Cello der Cellisten wie ein Instrument (und gemahnen dabei an Elgars berühmtes Konzert für Violoncello und Orchester).

Dabei schien das Abschlusskonzert des diesjährigen Musikfests zunächst unter keinem so günstigen Stern zu stehen: Zugpferd für das hierzulande wenig beliebte Oratorium von Edward Elgar war der Tenor Jonas Kaufmann. Nach dessen Absage blieben in der ausverkauften Philharmonie bezahlte Plätze unbesetzt. Auch Kaufmanns Ersatz Toby Spence hatte dann krankheitsbedingt abgesagt, ebenso die angekündigte Mezzosopranistin Sarah Connolly. So blieb von der solistischen Original-Besetzung nur der im Bühnenhintergrund platzierte, in zwei kleinen Partien eindrucksstarke Thomas Hampson. Die Titelpartie gestaltete Andrew Staples leicht und mit natürlichem Schmelz, dem Engel lieh Catherine Wyn-Rogers ihren sonoren Mezzo, zumeist in der Mittellage, im Mezzoforte und mit einigen schönen Piani.

Am Ende herrschte im Auditorium lange Stille – Ergriffenheit oder parareligiöses Schweigen, wie in früheren Jahren nach dem Verklingen des ersten „Parsifal“-Aufzuges –, dann aber Ovationen für alle Beteiligten, insbesondere für Maestro Daniel Barenboim.

Weitere Aufführung: 20. 9. 2016