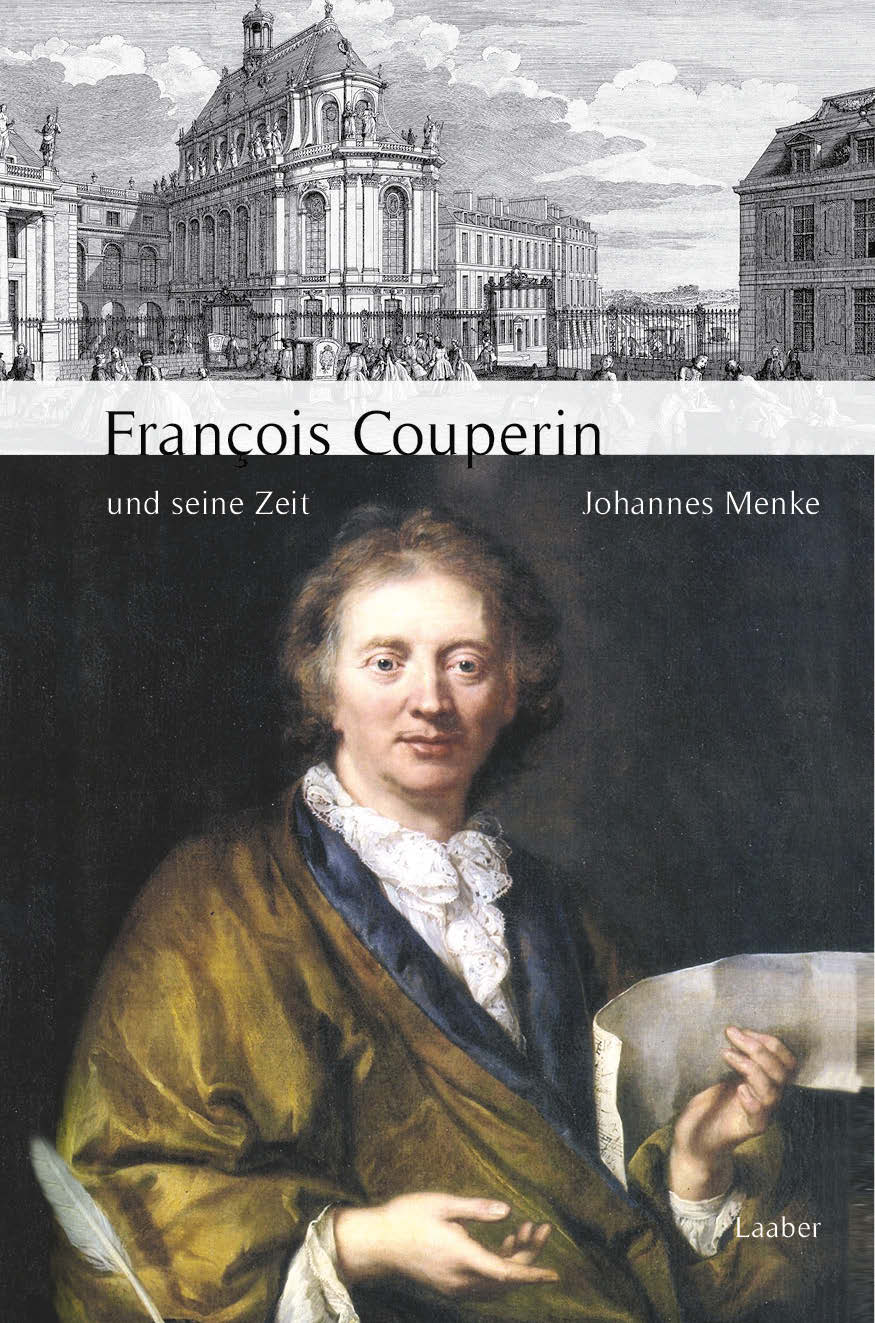

Johannes Menke: François Couperin und seine Zeit (Große Komponisten und ihre Zeit, Bd. 12), Laaber, Lilienthal 2024, 402 S., Notenbsp., € 42,80, ISBN 978-3-89007-818-2

Johannes Menke: François Couperin und seine Zeit (Große Komponisten und ihre Zeit, Bd. 12), Laaber

„Le Grand“ oder Die Kunst zu berühren

Eines der schönsten deutschsprachigen Musikbücher, dasjenige Stuckenschmidts über Maurice Ravel von 1966, hebt an mit einer feinsinnigen Liebeserklärung an die Musik Frankreichs, das „Land der höchsten Sinnenkultur und Verflechtung von Geistigkeiten“. Von jener heißt es weiter, mit Schwung über Jahrtausende von Kultivierung elegant hinwegsetzend: „Ihre alte Bindung an Schrei, Wort, Rede und artikulierten Ausdruck ist nie ganz gelöst worden. Sie will Emotionen zur Form bringen, fühlt sich dem Tanz verwandt und verpflichtet, sie soll erhöhen und nicht vertiefen.“ Solcher Ton war und ist diesseits des Rheins ziemlich selten. Nur gelegentlich hörte man auf die Musik der Franzosen: bei der Übernahme der französischen Ouvertüre im Barock etwa, oder Telemann in seinem Werk, oder Brahms bei der Revision der Erstausgabe der Klavier(!)-Werke François Couperins, oder Richard Strauss mit seiner „Tanzsuite“ und dem „Divertimento“ über dessen Cembalostücke. Andersherum war die Wertschätzung eine höhere, etwa die Bachs oder Beethovens, während man hierzulande öfters vom „französischen Quark“ sprach, was Haydn, den Napoleon so gerne für sich gewonnen hätte, auf die Klangmalereien seiner eigenen „Jahreszeiten“ bezog.

Bei diesem Gefälle an Zuneigung und selbst bloßer Aufmerksamkeit verwundert es nicht, dass Verkennungen und Verzerrungen notorisch waren. Das geographisch Nächste lag musikalisch fern, Unverständnis war gang und gäbe. Johann Friedrich Reichardt etwa nannte den, zwecks Unterscheidung vom Onkel François und Vater Louis, „Le Grand“ genannten François Couperin den „Bach der Franzosen“ – womit er freilich Carl Philipp Emanuel meinte und nicht Johann Sebastian und somit barockes Ebenmaß mit der Maßlosigkeit des Sturm und Drang schlicht kurzschloss. Daher verwundert es gleichfalls nicht, dass jetzt die erst zweite Monographie in Deutschland erschienen ist zu Leben und Werk des wohl tatsächlich „größten“ der französischen Clavecinisten. Die erste veröffentlichte 1939 Eta Harich-Schneider, Schülerin der großen Wanda Landowska und Doyenne des Cembalospiels und der Alten Musik hierzulande. Nach Vertreibung durch die Nazis und abenteuerlichen Umwegen über Japan und den dortigen Kaiserhof unterrichtete sie bis 1972 in Wien. Nun also liegt die zweite vor, von Johannes Menke, Professor für Historische Satzlehre an der Basler Schola Cantorum und Herausgeber von „Musik & Ästhetik“.

Hoher Genuss

Und es ist eine Freude, dieses Buch. Vor allem in Zeiten, in denen „Kultur“ zum Kampf- oder Schauplatz von allerlei Aneignungen und Aburteilungen geworden ist, ist es ein Segen, diese anhand der Musik des französischen Grand Siècle als etwas Fernes, Unverfügbares wahrzunehmen; etwas, was nicht „to go“ zu vereinnahmen oder zu verstehen ist, weil es seine ganz eigene Sprache spricht, eine, derer wir nicht mächtig sind. Also führt uns Menke gleichermaßen gelehrt wie eingängig in – um im Bild zu bleiben – die Grammatik und Syntax, den Wortschatz und Tonfall der Musik Couperins ein, auf dass wir sie hörend verstehen, diese linksrheinische Art der „Verflechtung von Geistigkeiten“ (Stuckenschmidt).

Johannes Menke: François Couperin und seine Zeit (Große Komponisten und ihre Zeit, Bd. 12), Laaber

Dass diese ihre Besonderheit vor allem aus der enormen funktionellen Bedeutung der Musik fürs höher-, ja höchstgestellte gesellschaftliche Leben unter Ludwig dem XIV. und dem XV. bezog, das nachzulesen und -zuerleben macht Menkes Buch so wertvoll. Musik stand (im Gegensatz zur deutschen Provinz) im kulturellen Fokus dieses absolutistischen Zentralstaats, ob als Kammer-, Kirchen-, Opern- oder Freiluftmusik. So entfalten die betreffenden Kapitel ein ebenso notwendiges wie prächtiges Panorama, um die Kunst Couperins in dessen Mitte zu platzieren; schließlich war er nicht nur Organist an einer der großen Pariser Kirchen, sondern auch königlicher Cembalist und Hoforganist.

Solcherlei Fokussierung jedoch, nicht nur, dass sie in der seinerzeitigen Metropole der Welt eine bedeutende Öffentlichkeit für die Musik schuf, erzeugte auch einen Druck, unter den professionellen Blicken der zahlreichen Kenner und Liebhaber exzellieren zu müssen. Menkes Lesarten der wenigen Orgel- und Vokalwerke Couperins, vor allem aber seiner „Pièces de Clavecin“ lassen uns eindringlich erfahren, wie das dem Komponisten auch exzellent gelang: als Bewahrer der besonderen französischen Tradition in Harmonik, Kontrapunkt und Spielkultur sowie als kühner Innovator, nicht zuletzt durch seine Hingabe an die Musik Corellis.

Seele eingehaucht

Den „Bach der Franzosen“, womit hier Johann Sebastian gemeint ist, kann man nun als ebenbürtige Jahrhundertgestalt der Tastenmusik begreifen; nicht als titanenhaften Beherrscher nahezu sämtlicher damaliger Musiktechniken, vielmehr als einen melancholisch-humorigen Feinmechaniker der getragenen Stimmungen und dezenten Nuancen. Mit 240 Piecen und seiner bescheidenen Spielanleitung, „L’Art de Toucher le Clavecin“, beabsichtigte Couperin nichts Geringeres als dem Instrument eine Seele zu geben. Dass er damit der französischen Musik einen gewaltigen Ruck vom formelhaft Zeremoniellen hin zum formvollendet Kontemplativen versetzte, macht ihn zum Ahnherren der Klavierzyklen Chopins, Debussys und, allein der Vögel wegen, Messiæns. Hierzulande war es also höchste Zeit für dieses Buch.

Weiterlesen mit nmz+

Sie haben bereits ein Online Abo? Hier einloggen.

Testen Sie das Digital Abo drei Monate lang für nur € 4,50

oder upgraden Sie Ihr bestehendes Print-Abo für nur € 10,00.

Ihr Account wird sofort freigeschaltet!