Richard Itter, Gründer und Direktor der Plattenfirma Lyrita, hat seit einem halben Jahrhundert ein untrügliches Gespür für verborgene Juwelen bewiesen, für all das, was das englische Musik-Establishment unter den Teppich kehrte, um die jüngere Musikgeschichte des Landes auf einige wenige Namen zu reduzieren: Elgar, Delius, Vaughan Williams, Holst, Tippett, Britten und so weiter – alles schön und gut, aber nur ein imposanter Ausschnitt aus einem unermesslichen Reichtum an kreativen Großtaten, deren Ruf kaum über die Landesgrenzen gedrungen ist.

Gut, später kamen auch andere, ließen uns mit Staunen die phänomenalen Qualitäten eines Robert Simpson, Havergal Brian, Bernard Stevens, Harold Truscott vernehmen. Itter begann 1959 mit seiner Lyrita, und nachdem in den neunziger Jahren das Geld ausgegangen war, nahm sich vor zwei Jahren der Wyastone Estate seiner teils kaum erhältlichen, überwiegend im Archiv auf die Digitalisierung wartenden Kulturgüter an und erstellte einen strikten Veröffentlichungsplan, der sämtliche Aufnahmen des Labels umfasst. Dem Kenner läuft das Wasser im Munde zusammen. Richard Itter ist der Entdecker von John Foulds (1880–1939), jenem Komponisten, der als erster im großen Stil „West meets East“ praktizierte, der indische Modi verwendete, in Kalkutta das Indo-European Orchestra gründete und dort an der Cholera starb. Einige Werke sind heute in besseren Aufnahmen unter Sakari Oramo zu haben (Warner), andere, wie die 2. „Pasquinade Symphonique“ oder die betörend archaisierende, schwerelos atmende Streicher-Suite „Hellas“, gibt es nur hier.

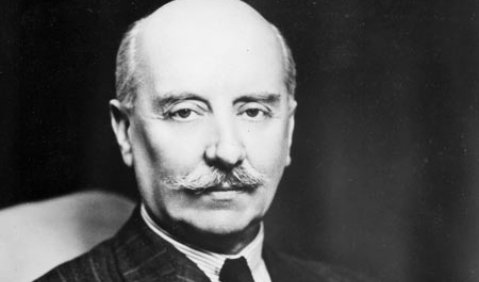

Dirigentisches Highlight bei Lyrita sind die zahlreichen unübertroffenen Aufnahmen unter dem großen Adrian Boult: die berühmtesten Tondichtungen von Arnold Bax, sehr Englisches von John Ireland, Stücke von Hubert Parry, Gustav Holst, Bridge, Butterworth und andere, schwungvollst präsentierte Light Music von Eric Coates und britische Märsche aus prominentesten Federn, die beiden Elgar-Symphonien, und dann vor allem Ernest John Moe-ran mit seiner herrlichen g-Moll-Symphonie, die Elemente von Sibelius und Tschaikowsky zu einem komplett eigenen, absolut fesselnden Drama transzendiert. Von Moeran gibt es, teils unter Boult, mehr: das höchst wertvolle Cellokonzert, das Violinkonzert mit dem sensiblen Musikanten John Georgiadis, die Sinfonietta, auch Kammermusik – ein freisinniger Lyriker ersten Ranges. Und zu dem Zyklus von 6 der 9 Symphonien von Edmund Rubbra trägt Boult die 7. bei. Rubbra ist einzigartig in der epischen Gelassenheit der thematischen Entwicklung. Lange bevor sie anderswo zu haben waren, offerierte Lyrita Symphonien von Arnold Bax, darunter die intensiv verdichtete 6. unter Norman Del Mar. Oder die drei Symphonien, die zwei Klavierkonzerte und weiteres von dem eigentümlichen Schostakowitsch-Zeitgenossen Alan Rawsthorne – etwas spröde und sehr ergiebig mit mehrfachem Hören. Unter Colin Davis gibt es sowohl Michael Tippetts prachtvolle Oper „A Midsummer Marriage“ und von dem katalanischen Schönberg-Schüler und London-Exilanten Roberto Gerhard die Vierte Symphonie und das Violinkonzert (mit Yfrah Neaman). Nicholas Braithwaite, einer der „Haus-Dirigenten“, erweckt Orchestrationen des legendären Maestro Henry Wood zum Leben, darunter von Mussorgskys „Bildern einer Ausstellung“, aber auch die Klavierkonzerte, Ouvertüren und die g-Moll-Symphonie des Mendelssohn-Freunds William Sterndale Bennett; das Dvorák-nahe, schwärmerische Violinkonzert des ersten erfolgreichen farbigen Komponisten Samuel Coleridge-Taylor (zusammen mit einer sehr schönen Violin-Rhapsodie des völlig unbekannten Julius Harrison), und kühne, raue konzertante Spätwerke von Frank Bridge.

John Ogdon und Bernard Herrmann widmen sich dem impressionistischen Zauber der Klavierkonzerte Cyril Scotts. Ergreifend intoniert das CBSO unter Hugo Rignold Arthur Bliss’ „Meditations on a Theme by John Blow“ und Music for Strings. Yo-Yo Ma macht aus Gerald Finzis 40-minütigem Cellokonzert ein Fest für alle unverbesserlichen Romantiker. Lennox Berkeley, William Walton, William Alwyn und Malcolm Arnold dirigieren eigene Werke, teils in umfangreichen Werkschauen. Margaret Kitchin spielt einfühlsam frühe Klaviersonaten von Michael Tippett, Iain Hamilton und William Wordsworth. Und jetzt ein kurzes Innehalten – das ist alles sozusagen noch das „Bekannte“ …

Wer kennt die visionären Symphonien des Walisers Daniel Jones (2 CDs)? Wer hat schon einmal von dem immensen inneren Reichtum der Symphonien George Lloyds gekostet (3CD-Box)? Havergal Brians 6. und 16. Symphonie, zwei seiner feinsten Werke, abenteuerlich in ihrer fantastischen Unvorhersehbarkeit, sind gleichfalls ein Muss für Freunde symphonischer Musik, ebenso wie die dunkle, eruptive Dramatik und Erfindungskraft in den Symphonien des Walisers Alun Hoddinott, eines wahrhaft großen Zeitgenossen. Dann ist da Geoffrey Bush, Sohn eines Krimi-Schriftstellers, und so ist denn auch die Dramaturgie seiner Symphonien. Oder die eigentümliche Sinfonia von Nicholas Maw unter Del Mar. Und die Reise geht weiter, zu einer der substantiellsten Komponistinnen der Geschichte, deren Musik von seltenem Glanz, Eleganz und farbenreicher Vielseitigkeit ist: Grace Williams (1906–77, gleichfalls aus Wales – für die Karriere scheint das nicht von Vorteil zu sein).

Auf gemischten Alben finden sich Trouvaillen wie Tippetts wunderbare Fitzwilliam-Adaption „Sellinger’s Round“, Piersons deutsch-erzromantische Macbeth-Tondichtung, und dann zwei Komponisten, deren Vernachlässigung jeder Beschreibung spottet: von Peter Racine Fricker (1920–90), dem in den 50er-Jahren neben Britten höchstgehandelten Briten (Schmidt-Isserstedt hat ihn in Hamburg rauf und runter gespielt), das 1. Violinkonzert, ein grandioses Dokument dissonanter klassischer Moderne; und ein Violinkonzert sowie – faszinierender Zwitter zwischen Symphonie und Orchesterkonzert – die „Contrasts“ von einem gewissen David Morgan (1933–88), von dem wir nicht wissen, wie man ihn vergessen konnte, so spannend und souverän ist seine Schreibe.

Zuguterletzt, da wir nun mal in Deutschland sind, seien zwei Komponisten genannt, die in den 20er-Jahren in Berlin bei Paul Hindemith studierten. Der eine besticht dadurch, dass er das erlernte Idiom verinnerlichte und große symphonische Entwicklungen darauf zu bauen verstand, die desto mehr in Bann ziehen, je öfter man sie hört: Arnold Cooke (1906–2005), von dessen 6 Symphonien hier die 1. und 3. vertreten sind. Und dann Walter Leigh (1905–42): viel einfacher und harmonischer, mit Charme und Liebe zum Detail. Auf der Leigh-Porträt-CD findet sich eine Suite zu Shakespeares „Sommernachtstraum“ von 1936, in Auftrag für Schulaufführungen unter freiem Himmel in Weimar, stilistisch unmittelbar an Purcell und – Mendelssohn orientiert. Mehr sagt das Booklet nicht über die Entstehungsumstände. Das Appeasement lief eben auch auf der kulturellen Schiene, und die Ironie wollte es, dass Leigh im Krieg gegen das Land seiner Auftraggeber in Nordafrika allzu früh sein Leben ließ …

Die Website www.lyrita.co.uk präsentiert den gesamten Katalog in übersichtlichster Form; er wird in Deutschland via Musikwelt vertrieben.