Künstler, Autoren, aber auch Organisatoren sollten – so heißt es – möglichst wenig öffentlich in Erscheinung treten, ja am besten fast unsichtbar bleiben. Aus ihrer Arbeit in der Abgeschiedenheit oder hinter den Kulissen erwüchsen Legitimität wie Effizienz ihres Tuns. Man mag dies als rigiden Asketismus empfinden, als abstraktes Ideal oder auch nur frommen Wunsch – zumal in einer visuell dominierten Medienwelt. Gleichwohl gibt es etwa Komponisten, Theoretiker, Literaten oder Publizisten, die man als leibhaftige Person – bei Talkshows, auf Podien oder Fotos – kaum kennt; sie wirken im Hintergrund. Während andere wieder schier ubiquitär im Bild auftauchen. Doch gibt es auch den Typus des Intellektuellen, der bei aller Zurückgezogenheit auf die Sache in bestimmten Situationen fast sprichwörtlich zeremoniell auftritt, die sachdienliche Mitteilung zur Szene macht. Und dies fast so sehr, dass man ihn fast mit einer Theaterfigur assoziiert, wenn nicht identifiziert; ja unter Gleichgesinnten die Lust entfacht, ihn entsprechend zu besetzen.

Eben diese Qualität zeichnete eine zentrale Figur der Neuen Musik aus. Denn wie eine zweite Existenzform – wenn auch nicht gerade à la Doctor Jekyll and Mr. Hyde – gehörte zu Josef Häusler, neben seinen eminenten Fähigkeiten als Musikpublizist, Übersetzer und vor allem Programmierer des wichtigsten Avantgarde-Festivals, die der bühnenreifen rhetorischen Präsentation. Und nicht wenige harrten regelrecht seiner Auftritte vor und auf den Donaueschinger Podien. Mit druckreif artifiziell elaborierten Sätzen, barockisierend gezirkelter Diktion verstand er es, Programmänderungen anzukündigen oder obligat die Fotografen zur Diskretion anzuhalten. Häusler genoss dies – und die ihn kannten mit ihm. Und manch einer konnte sich der Idee nicht erwehren: Ein Gastspiel als Haushofmeister in Hofmannsthal-Strauss’ „Ariadne auf Naxos“-Vorspiel wäre vermutlich das schönste Geschenk gewesen, das man ihm hätte machen können.

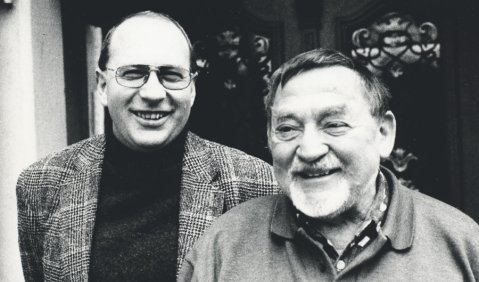

Dazu ist es nun leider nicht (mehr) gekommen: Ende Februar ist Josef Häusler dreiundachtzigjährig in Freiburg gestorben. Also muss man sich an seine vortheatralischen Leistungen erinnern, und die sind eminent. 1926 geboren, denkt er zunächst an eine Pianistenlaufbahn. Doch dann nimmt die Lust an der ästhetisch-intellektuellen, aber auch medialen Beschäftigung mit Musik überhand. Am Baden-Badener Südwestfunk gerät er unter den Einfluss Heinrich Strobels, des nahezu allmächtigen Initiators der Neuen Musik und Herrn über die Donau-eschinger Musiktage, eine Art Diaghilew der Nachkriegs-Avantgarde. Denn auch wenn er dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk diente, entsprach er doch weit eher dem charismatischen Impresario. Häusler, der Ende der fünfziger Jahre in die SWR-Musikredaktion eintrat, teilte mit Strobel das Faible für französische Kultur, Sprache, Literatur und Musik, das seine zunehmende Tätigkeit als Scout, Programm-Macher und -Autor, Organisator und Verfasser von Komponisten-Porträts stets produktiv ergänzte. Aus dem oft unmittelbaren Kontakt mit Komponisten wie Interpreten, den Proben- und Konzerterfahrungen, vielfältigen Vermittlerfunktionen resultierte nicht nur enorme Sachkompetenz, sondern 1969 bei dem homme de lettres auch das vorzügliche, so instruktive wie souverän geschriebene Buch „Musik im 20. Jahrhundert“.

Mehr und mehr wurde Häusler in die Donaueschingen-Planungen miteinbezogen; nach Strobels Tod 1970 schien es fast selbstverständlich, dass ihm 1975 die Leitung übertragen wurde, die er bis 1991 innehatte. Doch die Vaterfigur Strobel spielte auch weiter eine Rolle: nicht zuletzt in der Nähe zu Frankreich (Messiaen, Boulez, Xenakis), aber auch Stockhausen und Kagel. Auch manche Tabus blieben erhalten: Henze etwa; während es Häusler immerhin gelang, Luigi Nono wieder nach Donaueschingen zu holen. Der amerikanischen Musik begegnete Häusler mit Vorbehalt, und auch die sozialistischen Staaten, mit Ausnahme Polens, waren kaum vertreten, ebenso die Musik anderer Kontinente. Es war eine „abendländisch“ getönte Avantgarde. Aber dass das Donaueschinger Festival in den siebziger und achtziger Jahren außerordentlich attraktiv war, steht außer Frage. Häuslers Nachfolger Armin Köhler, aus Dresden kommend, hat programmatisch umakzentuiert auch andere Weltregionen präsentiert, überdies Tendenzen der Bildenden Kunst, Performance und Installation.

Eminent ist die Funktion Häuslers als musikästhetischer Vermittler, Übersetzer zumal. Sachkompetenz, perfekte Französischkenntnisse und unangestrengte sprachliche Subtilität zeichnen seine Arbeit aus.

So hat er die Essays und Kritiken Debussys (Monsieur Croche) mustergültig ins Deutsche übertragen, vor allem aber die Schriften und Interviews von Pierre Boulez, der, selber fließend deutsch sprechend, bekannte, sich keinen authentischeren Übersetzer vorstellen zu können. Sogar Boulez’ Buch über Paul Klee („Das Fruchtland“) hat Häusler dem deutschen Leser zugänglich gemacht. Dass er bei allen Vorlieben kein Dogmatiker war, belegt die von ihm edierte Sammlung der Texte Helmut Lachenmanns: „Musik als existentielle Erfahrung“.

Bald ein halbes Jahrhundert hat sich Häusler in vielfacher Weise für die Neue Musik engagiert, als selbständiger Intellektueller und als Mann kreativer Rundfunk-Praxis. Darin stand er für eine Epoche.