Ein „Ideenbuch eines Komponisten“ nennt Max Doehlemann seine circa 70 Din A4-Seiten umfassende Abhandlung. Ausgebreitet wird Grundlagen-Forschung zum europäischen Tonsystem und zu den Beziehungen der Töne. Ausgehend von einer kurzen Schilderung der persönlichen Vorgeschichte wird die sogenannte „Theorie der Quintschwerkraft“ vorgestellt. Auf dieser Grundlage werden dann Gehversuche in Richtung Musikanalyse, aber auch kreativem Eigen-Gebrauch unternommen, was auch mit eigenen Kompositions-Beispielen unterlegt wird. Die Gedankenführung beinhaltet auch mathematische Aspekte. Zu dem Vorgestellten wird auch eine Software mit dem Namen „Quintus 0.12“ auf der Website des Autors präsentiert.

Das Buchcover wurde gestaltet von Kurt Blank-Markard

Selbstbewusste Tonsprache im Hier und Jetzt

Walter Thomas Heyn: Warum ein neues Tonsystem?

Max Doehlemann:

„Als junger Mensch des Jahrgangs 1970, der elektrisiert war von der Musik der klassischen und zeitgenössischen Moderne im Sinne von Igor Strawinsky, Béla Bartók, Arnold Schönberg, Alban Berg, György Ligeti, Karlheinz Stockhausen oder Witold Lutosławski, begann der Autor bereits in der Jugendzeit zu komponieren. (..) Mit Beginn des Kompositionsstudiums 1990 an der Musikhochschule München beabsichtigte er einzutreten in einen spannenden Diskurs der zeitgenössischen Musik. Diese Hoffnung wurde erfüllt, aber es kam zu Enttäuschungen, als sich herausstellte, dass es dort in hohem Maße nur um Verbote und No-Gos ging. Von Interesse war für viele Dozenten und Studienkollegen offenbar vor allem das, was man vermeiden wollte. Geradezu obsessiv fragte man sich, was musikalisch „heute geht“ oder „heute so nicht mehr geht“. Die Antworten auf die Frage, was „heute geht“ waren oft ausgesprochen intellektuelle Konzeptionen, die auf Dekonstruktion von Vorhandenem und Umschiffung von vermeintlich Veraltetem hinausliefen. Aus Sicht des Autors wurde dabei zu wenig Augenmerk auf die Entwicklung einer selbstbewussten Tonsprache im Hier und Jetzt gerichtet.“

(Buchauszug)

Heyn: Unsere Anfänge (und wahrscheinlich die fast aller Autoren) ähneln sich erstaunlich: auch wir sehr wenigen jugendlichen Komponisten in Leipzig begannen zunächst in einer Art Bartok-Verschnitt zu schreiben. Dazu muss man aber ergänzend anmerken, dass damals in Leipzig Ende der 60er Jahre sogar das Spielen von Bartok-Stücken wegen „westlicher Dekadenz“ verboten war. Der alte Rektor schlich durch die Gänge und lauschte an den Türen der Klavierlehrer, ob da jemand nicht gar heimlich den verpönten Ungarn übte. Wer das tat, flog auf der Stelle raus…

Innerer Bruch

Doehlemann:

„Doch Musik, die um jeden Preis nur neuartig sein will, läuft Gefahr, am Ende vorhersehbarer und orthodoxer zu werden als alles, was sie gerade nicht sein wollte. Nicht auszuschließen, dass in solchen Haltungen auch intergenerationelle Traumata aus den gesellschaftlichen Katastrophen des 20. Jahrhunderts einen kulturellen Nachklang gefunden haben. Damals kam es für den Autor zu einem in mehreren Phasen durchlaufenen, schmerzhaften inneren Bruch mit der Neuen Musik, ohne selbst im Mindesten die Rückkehr zu naiv-historisierenden Stilwelten oder gar simplifizierenden Kitsch anzustreben.“

(Buchauszug)

Heyn: Trotzdem hatten Sie Glück in der Wahl des Geburtsortes und der Hochschule. Wir mussten erst über den bitteren Bitterfeld Weg stolpern, der darin bestand, dass alles, was der Künstler so hervorbrachte, der Arbeiter- und Bauernschaft gefälligst zu gefallen hatte, die aber mehr die Musik von Udo Jürgens und anderen aus dem Westfernsehen liebte. Und dann kam die „Neue Einfachheit“, die aber weder neu noch einfach, sondern ziemlich primitiv war und schnell wieder verschwand…

Doehlemann:

„Neben den noch stark prägenden Dogmen der Neuen Musik lag in der Luft, wie sehr die Tonkunst in den Bannkreis von elektronischen Technologien geraten sollte. Angesagter Sound der Alltagsmusik Anfang der 90er-Jahre war schon alles, was Synthesizer, Sampler und Sequenzer hergaben. Elektronische Klangsynthese war nichts Neues mehr, doch mit der Digitalisierung und der rasanten Steigerung der Rechenleistungen entstanden nun in großer Geschwindigkeit immer mehr Möglichkeiten, Klänge zu sampeln, digital zu erzeugen und zu bearbeiten. (..) Die Musikproduktions-Technologien entwickelten sich seither immer mehr in die Richtung atemberaubend verfeinerter digitaler „Baukästen“, die dem Komponisten oder Produzenten vorgefertigtes Material zur Verfügung stellen. Das geht heute so weit, dass künstliche Intelligenz in manchen Software-Umgebungen vollautomatisch Musik verschiedener Stilrichtungen erstellen kann – sicherlich können Algorithmen dabei nicht ‚kreativ‘ sein, doch wenn das entsprechend aufbereitete musikalische Baumaterial hinreichend komplex und die algorithmische Durchformung tiefgreifend genug angelegt ist, können die Ergebnisse verblüffen.

Durch die Digitalisierung haben sich Produktionsprozesse der Musik grundlegend verändert und damit auch ästhetische Vorstellungen. Lohnend ist es nachzudenken über die Paradigmen, die die Digitalisierung der Musik von Beginn an prägten: Zum einen spielte seit den ersten Sequenzern das Prinzip des Patterns eine zentrale Rolle, zum anderen kommt dem Konzept der Klang-Textur eine bis heute noch wachsende Rolle zu. Beide Strukturmodelle sind nicht von der Digitalisierung erfunden worden, sondern fanden vorher bereits zur künstlerischen Durchformung: Das Pattern-Prinzip etwa in den Ostinatos der Minimal Music und die Klangtextur in komponierten Klangbändern der damaligen Avantgarde-Musik, zum Beispiel in den Werken des mittleren Ligeti oder Penderecki. (...)

Eine wesentliche Stoßrichtung der einsetzenden Musik-Digitalisierung war ‚wie man frische Sounds mit neuen Technologien erzeugen und beeinflussen kann‘ – und das fand bei den ‚ernsten Komponisten‘ in der Studienzeit des Autors ein merkwürdiges Äquivalent: Hier wie dort schien sich die Vorstellung verfestigt zu haben, dass sich vor allem mit neuen Klängen eine zeitgemäße und gehaltvolle Ästhetik erreichen lässt. Bei den ‚E-Musikern‘ ging es um Stilmittel wie außergewöhnliche Spieltechniken, Montagen, Einbeziehung von geräuschhaften Elementen, letztlich um Klangtexturen – was eine konzeptuelle Nähe aufweist zum Sounddesign, wie es in den elektronisch-medialen Musikformen praktiziert wurde. Auch in der Filmmusik der Zeit wurden zunehmend Klangtexturen eingesetzt, etwa Drones oder andere sphärische Geräusche, als Ausdruck von Spannung oder psychischen Zuständen. (..)

Schönberg hatte in seiner frei-atonalen Phase selbst mit Klang- und Akkordfarben als musikalischem Strukturmodell experimentiert. Besonders deutlich erkennbar ist das beim dritten Satz der 1909 komponierten Orchesterstücke Op. 16, das explizit den Titel Farben trägt. Doch schien der Weg der freien Atonalität und Farben schon in seiner Sturm- und Drangzeit zu wenig ‚formbildende Tendenzen‘ freizulegen und er schlug den Weg eines radikalen musikalischen Konstruktivismus ein – so entstand die Zwölftontechnik. Diese neue Tonsprache erweckt er dann mit seiner expressiven, an der Spätromantik geschulten Musikalität zum Leben und ein weit verzweigter Schülerkreis folgte ihm darin.“

(Buchauszug)

Heyn: Hier war die DDR natürlich chancenlos. Technik, hardware, software, das war alles nicht vorhanden und wurde deshalb als Teufelszeug verdammt. Viel wichtiger war es offiziell, sich vom „Westen“ abzugrenzen, Schönberg und die Folgen, Serialität, Ligeti, Stockhausen, Tonstudios, elektronische Klangerzeugung, das war alles unser tägliches No-Go.

„Tonal – atonal“

Doehlemann:

„In den Diskussionen der frühen 90er-Jahre wurde erstaunlich wenig zum Thema gemacht, wie eine gehaltvolle zeitgenössische Tonsprache mit dem zeitlosen Grundmaterial von Musik, den Tönen, umgehen könnte. Natürlich kam die Thematik vor (serielle Konstrukte spielten etwa eine Rolle), dennoch schien die ‚Tonfindung‘ im Dickicht der zeitgenössischen Stilwelten eine geradezu peinliche Privatangelegenheit zu sein, über die man nicht so gern sprach.“

(Buchauszug)

Heyn: Sehr treffend beobachtet!!! Bei unserer einzigen Junge-Komponisten-Westreise 1988 zur Opernbiennale nach München fragte einer der jungen Komponisten den berühmten Hans-Werner Henze, der gerade Spaghetti kochte, wie er denn die Tonhöhen organisieren würde. Nach langem Schweigen und kräftigem Würzen kam die kurze Antwort: seriell. Dann kochte er weiter…

Doehlemann:

„Das Begriffspaar tonal-atonal als derart hoch gehängte Referenz wirkte Anfang der 1990er-Jahre angesichts der Vielfalt der vergangenen und zeitgenössischen Musikwelten wie hoffnungslos von der Gegenwart überholt und hatte etwas Erratisches und Verkrampftes an sich. Dieser Dualismus war mehr ein Nachklang überholter ästhetisch-ideologischer Konflikte und schien dem Autor kein praktischer Weg mehr zu sein, Musik der Gegenwart oder Zukunft zu denken.“

(Buchauszug)

Heyn: Der Nachklang überholter ästhetisch-ideologischer Konflikte, wie Sie das nennen, dauerte sehr, sehr lange. Ich gestehe, über viele Jahre hinweg ratlos gewesen zu sein…

Doehlemann: Für mich selber war es beim Komponieren immer eine

enorm zeitintensive Aufgabe, für ein Kompositionsprojekt erst einmal das Ausgangsmaterial zu entwickeln. Klar, man hat spontane Ideen, aber die müssen eben auch ein interessantes, weiterführendes harmonisch-melodisches Spannungsfeld eröffnen, wenn die Musik irgendwo „hinführen“ soll. Meine Erfahrungen vieler, vieler Versuche fließen da natürlich ein. Das, was ich jetzt hier entwickelt habe, ist eine Idee, die grundsätzlich neue systemische Perspektiven auftut. Und ich glaube auch, dass man daraus noch sehr viel machen kann – nicht nur bezogen auf die Art von Musik, die ich so komponiere. Dieses Buch ist für mich so eine Art „erster Rundumschlag“, wo alles in recht konzentrierter Form ausgebreitet wird, sozusagen Grundlagenforschung. Ich hoffe, dass ich in den nächsten Jahren dazu komme, die Inhalte auch auf verschiedene Art etwas mehr herunterzubrechen für die Praxis. Zum Beispiel: „Komponieren mit Quintschwerkraft“ oder „Quintschwerkraft für Jazz-Musiker“ – das wären für mich interessante weitere Buchprojekte. Das schöne ist, dass sich diese Ideen letztlich auf jede Art von Musik anwenden lassen, die aus zwölf Tönen gemacht ist.

Heyn: Das ist alles sehr interessant. Wir sollten unseren Dialog über Ihr neues Buch, über das Komponieren von uns, über Gott und die Welt in der nächsten Ausgabe fortsetzen.

Buch-Tipp

Max Doehlemann: Die Kraft der Quinten, Yeotone, ISBN-13: 978-3-944256-08-5

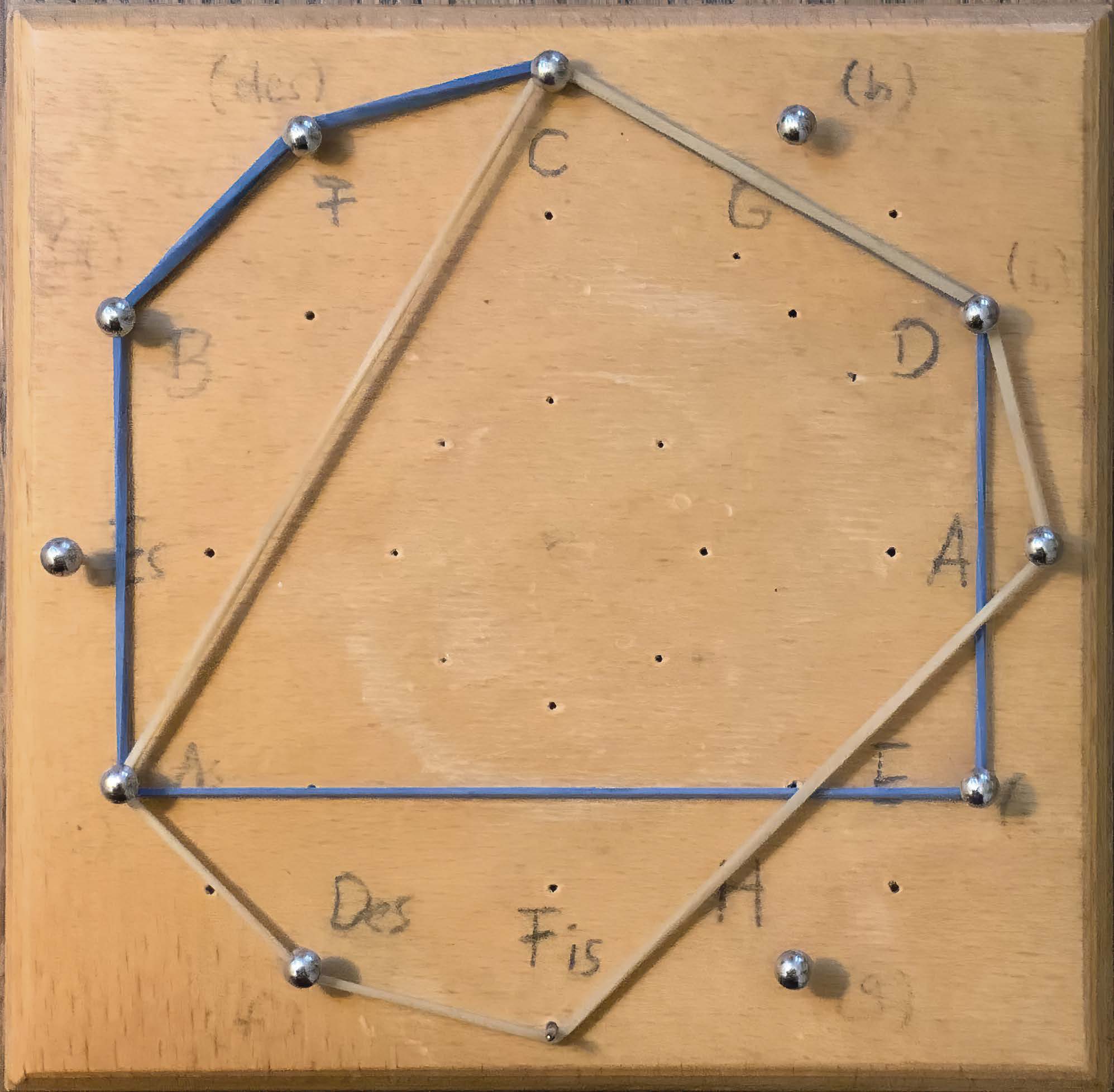

Quintenzirkel-Brettchen, gebastelt von Max Doehlemann im Alter von 13 Jahren und noch heute in Benutzung.

Foto: privat

- Share by mail

Share on