Das seit Anfang Mai im nmz-Netz geführte „Bad Blog of Musick“ hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem Forum kontroverser Diskussionen rund um die Neue-Musik-Szene entwickelt. Der im Folgenden abgedruckte Eintrag Moritz Eggerts sucht in der vermeintlichen Kulturprovinz nach neuen Perspektiven.

Hoyerswerda ist den meisten Deutschen nur durch negative Schlagzeilen bekannt (die mit den Bildern von vollgepissten Trainingshosen und gereckten Händen), weniger bekannt ist die Tatsache, dass es sich tatsächlich auch um eine „richtige“ Stadt handelt, eine Stadt unweit der Grenze, eine Stadt mit bewegter DDR-Historie, eine Stadt mit überaus lieben, mutigen und engagierten Menschen, mitten in der Oberlausitz’schen Landschaft fast idyllisch gelegen, ein seltsamer Widerspruch aus gescheiterter, aber irgendwie auch wiederbelebter und lebendiger sozialistischer Plattenbauästhetik und sorbischer „Krabat“-Romantik, lange Jahre Wohnort von Brigitte Reimann, einer der wichtigsten Autorinnen der ehemaligen DDR, deren Buch „Franziska Linkerhand“ Grundlage für meine Oper ist.

„Hoywoy“ hat 30.000 Einwohner und dennoch einen eigenen Fernsehkanal, einen von Brigitte Reimann mitgegründeten Kunstverein, der unter der Leitung von Martin Schmidt jetzt speziell zur Oper Rundgänge durch die Stadt anbietet, aber – da beißt die Maus keinen Faden ab: Wir sind hier fern, sehr fern von der Bayerischen Staatsoper, dem Konzerthaus Berlin und der Elbphilharmonie, sofern letztere überhaupt je einmal fertig gebaut wird …

Eigentlich müsste ich mich als Komponist hier sehr unwohl fühlen – obwohl auch hier engagiert Musik gemacht, Musik unterrichtet wird –, es ist nicht so, dass hier jemals ein Lachenmann, ein Rihm, ein Pintscher leibhaftig einmal aufgetaucht ist. Ich werde hier keinen „Szenepokal“ gewinnen, mich nicht an der Verbrauchtheit des Materials und dem Umgang desselben durch andere Kollegen abarbeiten können. Niemand wird mich bewundern, niemand mich hofieren. Aber ich lerne Demut – Demut vor Umständen, die einen ganz pragmatischen Umgang mit der „Machbarkeit“ von Musik erfordern, Demut vor Menschen, die gegen alle Widerstände finanzieller wie kulturpolitischer Art eben doch Kunst machen, dort, wo es nicht angenehm ist, wo einem kein Teppich ausgerollt wird, wo es härtere Arbeit ist als in den Kulturmetropolen.

Basisarbeit nennt man das. Für die, die hier leben, ist es harte, aber sehr lohnende Arbeit. Vielleicht die wichtigste Arbeit überhaupt, viel wichtiger als das eitle Posieren in den Großstädten, fernab der Aufmerksamkeit der großen Feuilletons.

Was ist anders als in München, Hamburg, Berlin? Zum Beispiel, dass die ganze Stadt Hoyerswerda dieser Aufführung geradezu entgegenfiebert. Schon seit Jahren hat man hier diesen Sonntag mit unglaublichem Enthusiasmus vorbereitet, es scheint fast, als sei diese Opernaufführung das wichtigste Ereignis der letzten Jahrzehnte hier (von der Wende mal abgesehen). All dies hat – gottseidank! – gar nichts mit mir zu tun. Es hat allein mit dem Thema der Oper zu tun, denn es ist eine Oper über „ihre“Autorin, „ihre“ Brigitte, diese mutige, schöne, faszinierende Frau, die auch Jahre nach ihrem zu frühen Tod den Menschen hier etwas zu sagen hat.

In der Zeitung lese ich, dass es für die Stadt eine Schande wäre, wenn die Lausitzhalle (fasst 840 Menschen) am Sonntag nicht bis auf den letzten Platz gefüllt ist. Seit diesem Appell ist die Aufführung ausverkauft. Natürlich ist es genauso eine Schande für München, wenn der Herkulessaal in München bei einem tollen Konzert nicht bis auf den letzten Platz gefüllt ist, aber einen solchen Appell würde man nie in der Zeitung lesen.

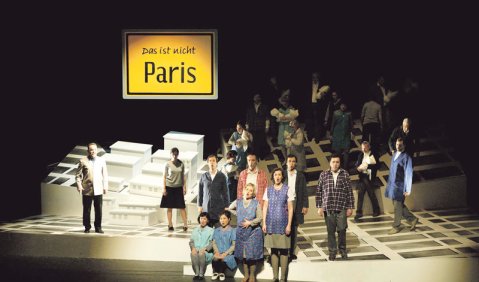

Sebastian Ritschel, der Regisseur, ist ein junger Dramaturg des Theaters Görlitz, der ganz kurzfristig die Regie dieses Stückes übernommen hat. Ritschel ist (noch) kein Neuenfels, kein Castorf, kein Guth. Und das ist in gewisser Weise gut, denn er muss keine Erwartungshaltung erfüllen, keine Kritiker befriedigen, keinen „Stil“ zelebrieren. Er ist an der Sache, er versucht, seine Sache gut zu machen, sie zu „seiner“ Sache zu machen, ohne Eitelkeit, gegen widrige Umstände, nie „gegen“ das Stück, pragmatisch aber liebevoll. Das ist eine große Leistung und er macht seine Sache sehr, sehr gut. Ein junges Team von Sängern und Schauspielern steht ihm zur Seite, alle wunderbar, auch der Chor, hier Einzelnamen herauszustellen wäre eine Sünde, denn es ist Teamarbeit, die hier gefragt ist. „Sie sind jung und werden ihren Weg machen“, wie es so schön heißt.

Mir geht hier vieles durch den Kopf – unter anderem, dass wir zu satt, zu selbstgefällig geworden sind. Kunst findet nicht allein in den großen Städten und den großen Festivals statt. Unsere Kunst dreht sich zu oft um sich selbst und selbstgemachte Probleme, arbeitet sich nicht an der Realität ab. Wir müssen auch in „der Provinz“ bestehen, ja sogar gerade dort, denn nirgendwo anders werden wir so ehrliche Antworten auf die Fragen bekommen, die wir mit unserer Musik stellen wollen. Und nirgendwo werden die Antworten so interessant sein.

Aber versuchen wir das? Um Klartext zu reden – wir alle wissen, dass das „Mädchen mit den Schwefelhölzern“ von Lachenmann ein wichtiges, gutes Stück war und ist (wichtig wurde es auch vor allem dadurch, dass die Szene in einem riesigen Umarmumgsakt diese Musik gegen die negative Kritik von Klaus Umbach im „Spiegel“ verteidigte, wir erinnern uns). Eine Aufführung dieser Oper erfordert höchste Ansprüche (und wir alle wissen, dass Helmut Lachenmann sehr, sehr kritisch ist, was die Umsetzung seiner Musik angeht). Sie erfordert höchst ausgebildete Sänger, Orchestermusiker, alle müssen umfassende Kenntnisse in schwierigsten Spieltechniken moderner Musik haben, die man nicht mal eben auf die Schnelle lernt. Schon mit den besten Orchestern dieses Landes stößt die-se Musik auf unglaubliche Schwierigkeiten und Widerstände, die gar nicht unbedingt etwas mit der Ästhetik, sondern mit rein spieltechnischen Anforderungen zu tun haben.

Ein Staatstheater Stuttgart kann dies leisten. Ein Ensemble Modern kann dies leisten. Ein Ensemble Intercontemporain kann dies leisten. Die Neue Lausitzer Philharmonie, ein überaus wackeres, fleißiges, aber eben auch unterbezahltes (zirka ein Zehntel der Gehälter von Kollegen in Berlin …) Häufchen, das Uraufführungsorchester meiner Oper, unter der Leitung des fantastischen Eckehard Stier, bestehend aus polnischen und deutschen Musikern mit stets unsicherer Finanzierungszukunft, könnte dies nicht.

Dies hat nichts damit zu tun, dass die Musiker dieses Orchesters irgendeinen Dünkel haben, gegen ein solches Stück wären oder unfähig sind, ganz im Gegenteil. Es würde an ganz pragmatischen Dingen scheitern – von der Größe des Orchestergrabens angefangen bis zu der Unmöglichkeit, für ein Stück wie „Mädchen mit den Schwefelhölzern“ und dessen besondere Probenanforderungen das ganze Theater monatelang lahmzulegen. Das Theater Görlitz, das die Uraufführung meines Stückes für Hoywoy produziert, kann nur überleben, wenn es eben auch „My Fair Lady“ spielt und einen möglichst abwechslungsreichen Spielplan aufrechterhält. Und das mit vollkommener Unterbesetzung – das ganze Haus hat nur eine Handvoll fest engagierter Sänger, die stets in mehreren Produktionen gleichzeitig spielen, unterbezahlt wie alle.

Das ist die ganz einfache Realität; ein Großteil der Werke Neuer Musik, vor allem Meisterwerke wie Zimmermanns „Die Soldaten“ etwa können nie an Orten wie Görlitz und Hoyerswerda aufgeführt werden, niemals, außer es ändern sich grundlegende Dinge. Dazu würde auch gehören, dass wir als Komponisten, Produzenten von Musik unseren Dünkel gegenüber dem „normalen“ Publikum und den pragmatischen Umständen verlieren (die man viel häufiger antrifft, als die „idealen Umstände“). Das Publikum ist nur so normal, wie wir es machen. Wir stufen es selber herab. Können wir es den Menschen in Hoyerswerda, in Görlitz zum Vorwurf machen, dass sie unsere Musik nicht kennen, wenn wir es selbst unmöglich machen, dass diese dorthin kommt? Dadurch, dass wir Musik von Experten für Experten schreiben, die auch nur noch von Experten gespielt werden kann? Kann das ewig gut gehen?

Ich habe keine Ahnung, ob die Aufführung am Sonntag ein Erfolg werden wird. Es kann gut sein, dass mir Buhstürme entgegenwallen werden, dass die Menschen hier nichts mit meiner Musik anfangen können. Ich will nicht pseudoidealistisch sein, scheitern kann man überall. Aber eines weiß ich, nach dieser Aufführung werde ich mehr wissen, mehr gelernt haben, mehr erfahren haben als bei tausend Aufführungen in Darmstadt, in Donaueschingen, in wasweißichwo. Hier spielt die eigentliche Musik, das weiß ich ganz genau. Hierhin müssen wir als Komponisten gehen, Hans Werner Henze hat es uns vorgemacht, als er für ein kleines Dorf in der Toskana seine vielleicht schönste und persönlichste Oper schrieb: „Pollicino“.

In Italien, dem Geburtsland der Oper, gab es einst in jedem kleinen Städtchen ein Opernhaus. Der Niedergang der Oper in Italien fällt zusammen mit dem Niedergang dieser Theater, der Konzentration auf einige wenige Vorzeigehäuser. Lasst es uns anders machen

Eine Kritik der Uraufführung von „Linkerhand“ und das „Bad Blog of Musick“ finden Sie Sie im Internet unter www.nmz.de