„Es geht nicht ums Reinhören. Es geht ums Zuhören.” Zwei knappe Sätze, mit denen Wolf Loeckle die Idee seiner Tätigkeit in der Redaktion „Musikfeature” auf Bayern2Radio beschreibt. Seit 1980 existiert in der E-Musikabteilung des BR neben so „klassischen” Redaktionen wie Symphonik, Neue Musik oder Kammermusik die Redaktion Musikfeature: in dieser Eigenständigkeit eine weithin einmalige Erscheinung in der Welt der ARD.

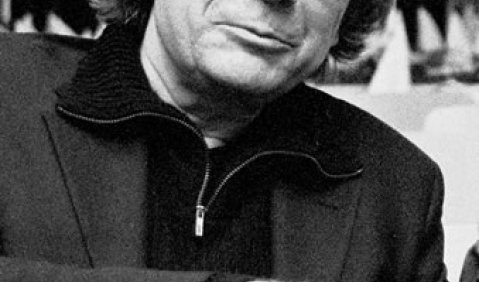

Die Gründung der Redaktion Musikfeature fällt nicht zufällig mit dem Eintritt Loeckles in den Bayerischen Rundfunk zusammen. Geboren 1943 in Berlin, aufgewachsen im Wechsel zwischen Wien und Frankfurt am Main, geprägt von Köln, fand er schließlich in München eine Heimat. Er selbst charakterisiert sich als „sozialisiert von und durch München, Otl Aicher, Theodor W. Adorno, Johann Sebastian Bach, John Cage, Joseph Beuys, Sean Scully, vom Bauhaus“. Loeckles Weg zum Rundfunk war kein direkter: Diverse Tätigkeiten im metallbildhauerischen Bereich, im Kunstmanagement, in der Werbung, in den Szenerien der Filmerie, im Theater, beim Hoch- und Tiefbau, in Musikverlag und Musikhandel wurden ergänzt durch ein auch musikwissenschaftliches Studium bei Thrasyboulos Georgiades in München.

Doch die Leidenschaft, die Faszination fürs Radio keimte schon lange in ihm. Wie alle großen Leidenschaften war sie in früher Jugend entstanden. Oft zu Besuch bei den Großeltern in Wien hörte der Teenager anstatt zu schlafen nachts das Detektorradio seines Großvaters mit Kopfhörer. „Es war die Zeit, wo die Rote Armee den Aufstand in Ungarn 1956 niederwalzte. Ich hatte in diesen Tagen mehr oder weniger immer die Kopfhörer auf und hörte die Reportagen von Radio ,Rot-Weiß-Rot’. Damals wurde mir klar, ich will zum Radio, ich will Reporter werden, ich will ein Frontschwein sein.”

Kriegsberichterstatter wurde Loeckle dann doch nicht, es war das Kulturradio, was ihn umtrieb. Die Faszination Radio führte ihn nach dem Studium direkt zum Bayerischen Rundfunk, wo Ende der 70er-Jahre der Bayerische Rundfunk nach französischem Vorbild eine eigene Klassikwelle – Bayern 4 Klassik – etablierte. Das Angebot von 1980, eine Redakteursstelle für Wort-Musiksendungen zu übernehmen, schlug er nicht aus.

In dieser Zeit – unter der Regierung von Franz Joseph Strauss – war der Bayerische Rundfunk im Kontrast zum vermeintlichen „Rotfunk“ WDR als „Schwarzfunk“ verschrien. Dass der BR damals auch junge Redakteure der 68er-Generation an der langen Leine der Liberalitas bavariae agieren ließ, schätzt Wolf Loeckle heute genauso wie damals. „Ich konnte von Beginn an meine Vorstellungen von der auratischen Kraft des Mediums Rundfunk umsetzen.“

Doch nicht nur das Musikfeature hatte es ihm angetan. Lange schon hatte Wolf Loeckle ein Konzept für eine Kultur-Talkrunde in der Schublade: Ende Januar 1993 war es dann so weit. Gemeinsam mit Brigitte von Welser vom Kulturreferat München und Albrecht Roeseler, Feuilletonchef der Süddeutschen Zeitung, hob er das Format „Thema Musik live“ aus der Taufe. Das Kulturreferat stellte die „Black Box“ im Gasteig zur Verfügung, die SZ ermöglichte die Infrastruktur und Anzeigen, die Redaktion Musikfeature sorgte für die Inhalte. Die erste Sendung ging im Januar 1993 über den Äther und hieß „Musikstadt München – so gut wie ihr Ruf?“. Moderiert wurde sie von August Everding, dem „genialen Moderator“.

Zu den Moderatoren und Gästen zählten Peter Girth, Intendant des Staatstheaters Darmstadt, Walter Levin vom ehemaligen LaSalle Quartett oder Dietrich Fischer-Dieskau. Deutlich vor dem Zeitalter der so genannten Postmoderne war es Loeckles Idee, so wie die Musik vielfältig ist, auch Angebote über Musik vielfältig anzubieten. Deshalb fanden Themen, die sich mit musikpolitischer Tagesaktualität beschäftigten genauso Platz wie kontemplative Runden zum „Thema Musik“: etwa Sendungen über Robert Schumann oder Anton Bruckner.

Von Anfang an gab es auch die kulturpolitischen Gesprächsrunden „Götterdämmerung für die Symphonieorchester?“, oder „Musik nach Euro-Norm“. „Ich bin bei der Konzeption immer von der Überzeugung ausgegangen, dass Musik das Ergebnis des Zusammenlebens von Menschen ist.“ Und: „Es war mir nie wichtig, dass prominente Namen da sitzen, sondern dass kluge Gespräche zustande kommen“. „Thema Musik live“ lebt noch heute, wenn auch mit verändertem Profil. Seit 1997 findet die Live-Sendung nicht mehr in der Black Box statt, sondern reist über Land: zu den Bachtagen in Ansbach, nach Nürnberg, wo in der Tafelhalle Weihnachtskitsch hinterfragt wurde, nach Salzburg, wo „Thema Musik live“ Mozarts 243. Geburtstag unter der süffisanten Überschrift „Mozart – der Göttliche?“ feierte. Es wurde in Wien die Frage „Schubert der Unvollendete?“ gestellt und in Tutzing am Starnberger See „Brahms der Fortschrittliche?“

Später kam die Live-Musik mit ins Programm: Die Besetzung reichte dabei vom Solo-Cellisten bis zu den Bamberger Symphonikern. Als ideales Moderatorenteam wurden der Dirigent und Geiger Christoph Poppen und die Kritikerin Christine Lemke-Matwey engagiert. In dieser Besetzung und gemeinsam mit dem Kooperationspartner Christiane Zentgraf von der BMW Cultural Communication präsentierte sich „Thema Musik live“ von der Endmontage des 3er-BMWs in Regensburg genauso wie im Konzertsaal der Bamberger Symphoniker, im Jahr 2000 sogar vom Gipfel der Zugspitze zum Thema „Utopie“.

Wolfe Loeckle erinnert sich aber auch an Projekte, die wieder verschwunden sind: Etwa die „Viererbande“ Anfang der 80er-Jahre. Das war ein Verbund von SFB, NDR, WDR und BR. Es taten sich die jeweiligen Redaktionen zusammen, um gemeinsam Dinge zu produzieren, die finanziell aus eigener Kraft heraus nicht möglich gewesen wären, etwa die musikalischen Städteporträts über Köln, München, Wien, New York, Paris, Rom, Tokyo, St. Petersburg unter dem Titel „Auf der Suche nach dem Klang“. „Wir wollten allerdings keinesfalls das Bundesmusikfeature etablieren.“

Oder 1989, zweihundert Jahre nach der französischen Revolution. Damals fanden sich neun Redaktionen der ARD zusammen und produzierten mit dem Autor Michael Stegemann ein vierstündiges Riesenhörspiel. Eine Herzensangelegenheit des BR-Featureredakteurs war das „Laboratorium Musik“, das Loeckle gemeinsam mit Kollegen und mit Joseph Anton Riedl ins Leben rief. Das Konzept – zwischen Radiokunst und avantgardistischem Musikfeature angesiedelt – entstand ursprünglich aus einer Art ästhetischer Reibung an der Arbeit des Musikpublizisten und BR-Redakteurs Ulrich Dibelius. Dessen „Radiophilosophie“ basierte damals auf der Erkenntnis, dass alles, was im Radio passiert, erklärt gehört. „Unsere Überzeugung“ – die teilte Wolf Loeckle mit Attila Csampai und Joe Kienemann – „war die des assoziativen Hörens, Gefühl und Geheimnis zu exponieren, um auf der Empfängerseite Eigen-Aktivität zu fördern.”

„taktlos“, das Musikmagazin des BR und der neuen musikzeitung entstand in gemeinsamen Gesprächen mit Theo Geißler, dem Herausgeber der neuen musikzeitung, und dessen damaligem Kompagnon Felix Maria Roehl aus der Idee heraus, dass man in der aktuellen Musikberichterstattung Themen oft nicht genug vertiefen kann und dass musikpolitische Fragestellungen nur am Rande behandelt werden.

Das neueste Produkt in der Themenvielfalt ist eine Koproduktion des Bayerischen Rundfunks, des Mitteldeutschen Rundfunks und des Goetheforums München. In dieser eineinhalbstündigen Sendung mit dem Titel „Contrapunkt“ spüren die Moderatoren Theo Geißler (BR) und Manfred Wagenbreth (MDR) europäischen Ost-West-Themen im Musikbetrieb und nicht nur dort auf. Kompetente Gesprächspartner und exponierte Musiker helfen bei dieser europäischen Aufklärungsarbeit.

Wie ja der Begriff Aufklärung in seiner, das alte und weise Europa definierenden Dimension auch das Musikfeature sowohl in Bayern2Radio als auch in Bayern 4 Klassik meint.