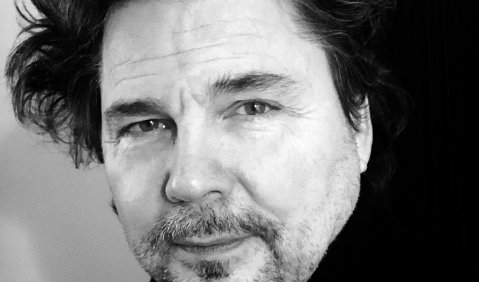

Ein Mann und eine Maschine vollenden eine Sinfonie, die vor rund 200 Jahren nur zur Hälfte fertig geschrieben wurde. Klingt nach einem Metropolis der klassischen Musik, heißt aber „Beethoven X – The AI Project“. Die Uraufführung fand am 9.10. in Bonn statt, eine weitere Aufführung geht am 27.10. in der Hamburger Elbphilharmonie über die Bühne. Ein Gespräch mit dem dem Komponisten und „Beethoven-Vollender“ Walter Werzowa.

Herr Werzowa, was genau war denn Ihre Aufgabe als Komponist neben der künstlichen Intelligenz? Wie genau haben Sie damit gearbeitet?

Es fängt schon damit an, dass wir ganz früh herausgefunden haben, wie wichtig es ist, der KI die richtigen Fragen zu stellen und sie auch richtig zu füttern. Wir hatten am Anfang die so genannten Feeds, das heißt, diese kleinen Teile, die wir von Beethoven bekommen haben, die Motive, die Skizzen, die er notiert hat. Für den dritten und vierten Satz der unvollendeten Zehnten sind das nur sehr wenige. Die haben wir eingelesen und der KI das Gesamtmusikmaterial, das zur Verfügung steht, gelehrt. Es war lustig, was dabei herauskam. Da haben einige Dinge ein bisschen nach Beethoven geklungen, einiges nach Coldplay, nach Schostakowitsch oder Prokofieff. Und da war es klar, dass die KI ein wahnsinnig toller Student ist, der sich alles merkt. Sie kann die Kunst der Fuge in einer halben Stunde studieren und verinnerlichen. Aber das kann natürlich verwirren. Bald wurden dann Fragen gestellt: Die KI hat ja nie Liebeskummer gehabt, war nie betrunken und hat nie an Topferl auf jemanden runtergschüttet oder sich Eis über den Kopf geleert. Alles Dinge, die wir von Beethoven wissen. Im Laufe der Zeit, als ich das Material bekommen und analysiert habe, ist mir bewusst geworden, dass das alles unseren Genius, den Beethoven ausgemacht hat. Die KI analysiert so genau und ohne Subjektivität, dass das wirklich eine absolute, hundertprozentige Essenz von Beethoven ist. Für mich war es klar: Kreativität ist Auswahl. Es ist sicher, dass Beethoven hunderte, wenn nicht gar tausende Einfälle gehabt hat. Was ihn ausgemacht hat ist, dass er die richtigen gewählt hat. Die KI hat jetzt quasi das Gleiche gemacht: Ich habe hunderte, wenn nicht tausende Möglichkeiten bekommen von einzelnen Teilen, aber die KI ist nicht so weit, dass sie da etwas Fertiges auswirft. Wir haben ihr sehr gut zureden und mithelfen müssen und sehr viel gemacht, dass wir da motivisch bleiben, Spannung weiter behalten und die Themen strategisch einsetzen.

Sie waren dann sozusagen der Strategiemaster mit dem Material, das ihnen die KI ausgespuckt hat?

Ja, und ich habe der KI auch streckenweise etwas Komponiertes zurückgegeben und gesehen, was der digitale Beethoven-Geist damit macht. Es war wie ein kreatives Lagerfeuer, wo wir uns gegenseitig Dinge zugespielt haben. So wurde die Zusammenarbeit immer intensiver und ausladender. Es hat Momente gegeben, wo ich verzweifelt war, weil es überhaupt nicht gepasst hat. Aber es gab auch Freudentränen, wenn es aufgegangen ist. Es war ein überwältigender Prozess.

Sie haben mit Audio Branding und Filmmusik gearbeitet und beschäftigen sich mit der heilenden Wirkung von Musik und Tönen. Wo würden Sie das Projekt bei Ihren bisherigen Erfahrungen einordnen? Haben Sie so etwas Ähnliches schon mal gemacht? Und was bedeutet es für Sie, dieses Projekt?

Es ist eine wahnsinnig tolle Möglichkeit. Ich habe mich immer sehr für Technologie und Kreativität interessiert. Ich sehe mich nicht als Komponist, sondern als ein Inventor of Sound und Melodies, weil ich immer daran denke, wie das zusammengesetzt wird. Ich glaube, dass dieses Wort „komponieren“ oft einen anderen Kontext hat. Diesbezüglich war es wirklich toll, dass dieses Projekt zu mir gekommen ist. Ich glaube, dass wir ein neues Publikum finden werden, weil die Klassik jetzt sehr viel interpretiert, und das ist auch gut so. Aber Werte werden oft mehr an der Interpretation gemessen als die Kreation selbst, und wir finden hier Möglichkeiten, kreativ zu sein. Ich denke, dass das Publikum hungrig ist, nicht wieder eine weitere Fassung von der Neunten zu hören, sondern wirklich etwas Neues zu bekommen. Dieses Projekt ist ganz frisch und aktuell, und das ist im Geiste Beethovens. Es ist eine innovative Möglichkeit, und ich finde es schön, dass die Welt etwas Neues von und mit Beethoven hören kann.

Wen erreicht man mit solchen Projekten? Sind es tatsächlich diejenigen, die sagen, dass ihnen die Neuinterpretationen der bekannten Stücke zu wenig sind?

Es gibt ein großes Interesse, mehr zu hören als nur eine Melodie. Die meisten wählen Musik aus wegen einer Geschichte, die das Werk oder den Komponisten betrifft – oder der Schaffung davon. Und hier haben wir eine super interessante Geschichte, die uns zum Leben Beethovens bringt, aber auch zum Schaffen der KI, zu Technologie, zu neuen Möglichkeiten und zum Regeln sprengen.

Um noch mal auf das Thema der künstlichen Intelligenz zu kommen: Welche Vorteile sehen Sie denn in so einer Maschine, kann man dadurch verhindern, dass eine Art zu persönlicher Ton von dem Komponisten reinschwingt? Kann ich damit ein möglichst neutrales Werk von Beethoven präsentieren?

Für mich ist es so, dass die KI sehr inspirierend sein kann. Was wir sehen und wollen damit – und Projektleiter Matthias Röder ist da sehr federführend – ist, der Menschheit ein Tool zu geben, um kreativer zu sein und vielleicht eine Schwellenangst zu überwinden. Dass jemand sagt: ich möchte einmal etwas machen, was ich mich vorher nie getraut habe. Etwas kreieren, was unmöglich war, zusammenarbeiten und sich gegenseitig inspirieren. Und das ist eine Möglichkeit. Es ist traurig zu sehen, dass nur zwei Prozent der Menschheit von Kreativität lebt und darin wirklich wirken darf und kann. Vielleicht können wir mit der KI, wenn sie allen zur Verfügung steht, helfen, dass mehr Menschen kreativ arbeiten. Und ich bin überzeugt, die Welt wird ein schönerer Platz damit.

Also, dass man Kreativität auch mithilfe von modernster Technik lernt, weil wir verlernt haben, kreativ zu sein?

Ja, unbedingt. Und ich denke, in diesem Sinne wäre es ein Beethoven-Gedanke, wo wir uns alle, die Menschheit, zusammenschließen, austauschen und Zusammenhänge finden können. Ich glaube, das sind philosophische Gedanken, die sehr „beethovenianisch“ sein können. Und uns mehr befreundet und menschlicher macht.

Wie lief das denn bei der Einspielung mit dem Orchester ab? War das Werk da schon komplett fertig und wurde dann wie in einer normalen Orchesterprobe eingespielt, geprobt und aufgenommen? Oder hat der Dirigent Dirk Kaftan da noch Input gegeben?

Das lief in Segmenten ab. Wir haben schon vor eineinhalb Jahren eine kleine Stelle vorgeführt, die ich für Klavier und Streichquartett ausgeschrieben hatte. Das ist dann immer mehr gewachsen. Es gab auch Momente, wo wir mit Musikern gearbeitet haben und es nicht gepasst hat, weil es zu waghalsig war. Da gab es auch eine Probe mit Kaftan, in der wir gemerkt haben, dass da schon einiges geändert werden muss, damit sich das für dieses Orchester eignet, da ja auch jedes Orchester seine eigene Seele hat.

Wieso wurde das Ganze von der Telekom initiiert?

Michael Schuld von der Deutschen Telekom und Matthias Röder haben das ausgesponnen. Das Projekt verschlang sehr viel Geld. Allein so viele Rechner laufen zu lassen, dass die KI funktioniert… Das hätte niemand sonst machen können. Es geht letztendlich darum, wie Technologie, Kreativität und Humanität zusammenspielen. Unser Statement ist: Die Technologie wird uns nicht ersetzen, da brauchen wir keine Angst haben. Wenn ich die KI heute etwas frage, werde ich morgen die gleiche Antwort bekommen. Das Tolle, Schöne und Verruchte beim Menschen ist ja: ich kann heute eine Frage stellen und werde schon in einer Stunde vielleicht eine andere Antwort kriegen als in zwei Tagen. Das ist ein Teil der Kreativität, und deshalb brauchen wir den Menschen.

Es war nicht eine Maschine, die einfach etwas ausgespuckt hat…

Es ist ein Tool, das es möglich gemacht hat, was sonst nur mit der Feder nicht denkbar gewesen wäre – oder zumindest nicht in diesem Maße. Natürlich kann man sich hinsetzen und sagen: „Ich schreibe jetzt wie ein Beethoven“. Aber das ist dann immer sehr subjektiv. Technologie ist wichtig. Ich glaube, dass sie etwas Tolles ist, wenn wir sie nicht spüren, sondern wenn sie uns hilft, neue Möglichkeiten in uns zu sehen.

Das Interview führte Verena Trottmann. Sie ist eine von fünf ersten Stipendiat*innen der 2021 ins Leben gerufenen nmzAkademie für Musikjournalismus von nmz und Jeunesses Musicales Deutschland