Die Zeitreise der Bayreuther Neuinszenierung des „Ring des Nibelungen“ hat einen Sprung nach hinten getan: Nach dem „Golden Motel“ der 70er-Jahre des 20. Jahrhunderts begegnet der Zuschauer den Personen der Handlung in der „Walküre“ in deutlich anderem Kostüm und neuer Maske zu Beginn des 20. Jahrhunderts wieder. Die Inkontinuität der szenischen Erzählweise gemahnt dabei an jenen Stuttgarter „Ring“-Zyklus, dessen vier Teile von unterschiedlichen Regisseuren ins Bild gesetzt worden waren. Zur dramaturgisch unklaren Szene musizierte das Festspielorchester unter Kirill Petrenko auf bestem Festspielniveau.

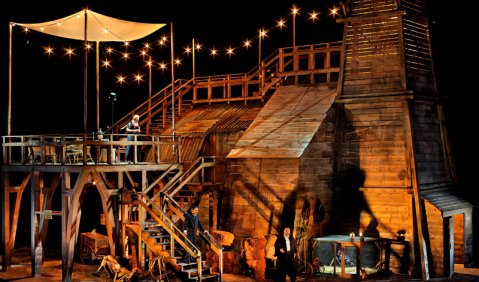

Frank Castorf siedelt die Handlung des ersten Tages des Bühnenfestspiels in Baku in Aserbaidschan an. Hierfür hat Aleksandar Denić die Drehbühne mit einem kathedralenartigen Bohrturm zur Erdölförderung, diversen Treppenbauten und einer großen Halle mit Bohrhammer auf Schienen, aber auch mit allerlei unnötigem Gerümpel angefüllt. In Hundings Hütte gibt es zwar keine Weltesche, aber einen Käfig mit Truthahn und als Hundings Trophäe einen Erschlagenen auf einem Schlitten. Das Schwert Nothung, welches keineswegs „bis zum Heft“, sondern nur mit der Spitze in einem Baumstumpf steckt, ist zunächst nur als Videoprojektion sichtbar. Die Projektionen erfolgen an diesem Abend auf verschiedenen weißen Tüchern, deutlich sparsamer eingesetzt als beim Vorabend und nun nur in Schwarzweiß, mit längeren historischen Spielfilmsequenzen zum Thema frühe Erdölförderung.

Auch das Spiel der Protagonisten ist stark reduziert und leider obendrein häufig arg beliebig. Bei Wotans langer Erzählung hört Brünnhilde ihm kaum zu, geht oft ab, füllt Nitroglyzerin für neue Sprengungen in Gläser und verlädt diese in eine quietschende Schubkarre. Erhellend ist die sonst nicht zu sehende Szene zwischen Sieglinde und Hunding im Schlafgemach als Videosequenz: sie verführt ihren Gatten nach allen Regeln der Weiblichkeit um ihn mit einem Schlaftrank schachmatt zu setzen. Aber – zum Monolog des Siegmund – erfolgen umfängliche Filmsequenzen einer Dame, die sich an Eistorte überfrisst und dabei telefoniert; diese ist im Personal der „Ring“-Handlung nicht zu orten.

Mag sein, dass einiges an Statik der Besetzung, insbesondere dem Siegmund von Johan Botha geschuldet ist, der aufgrund seiner Körperfülle über wenig Beweglichkeit verfügt. Dass aber auch Wotans Abschied szenisch uninszeniert erscheint, kann nicht auf den darstellungsintensiven Bariton Wolfgang Koch zurückgeführt werden. Hunding (Franz-Josef Selig) erscheint in der Maske Stalins und führt eine hohe Stange mit sich, auf welcher sein Zylinder aufgepflanzt wird. Wotan liest die Prawda, und diese Zeitung wird noch wiederholt ins Bild gesetzt. Dem Spruchband zur Produktionssteigerung folgen auf Wänden und Dächern revolutionäre Sprüche in russischer und aserbaidschanischer Sprache. Zwischen zwei Szenen des zweiten Aufzugs verliert Wotan seinen langen, russischen Vollbart; beim Mord an seinem Sohn Siegmund greift er zur Zigarette, die Brünnhilde ihm zuvor wegen Explosionsgefahr gelöscht hatte.

An Francis Ford Coppolas Film „Apokalypse now“ gemahnt die Vergiftung von sechs Kämpfern bei der Musik des Walkürenritts. Die Walküren-Szene ist als vorrevolutionäre Party gestaltet, mit einer roten Fahne als Tischdecke. Die Geißel schwingende Fricka (schön differenzierend: Claudia Mahnke), von einem Statisten auf die Szene getragen, sieht im Kostüm von Adriana Braga Peretzki aus, als sei sie eine Prinzessin aus einem aserbaidschanischen Märchenballett. Die Walküren sind gedresst, als kämen sie aus verschiedenen russischen Volksopern. Kurioserweise hat Brünnhilde während ihrer Flucht vor Wotan noch Zeit, ihren vordem schwarzen Anzug mit Cut gegen einen Prachtrock und Showhelm auszutauschen. Schließlich steigt sie in ein Etagenbett, beobachtet aber bis zuletzt mit offenen Augen (wenn auch nur in der Videoprojektion sichtbar) den von Wotan entzündeten Öltank.

Trotz aller Bezüge zur Zeitgeschichte des frühen 20. Jahrhunderts bleiben die politischen Funktionen der Haupthandlungsträger im Unklaren, deren karge Handlungsabläufe erscheinen bestenfalls als private Marginalien inmitten politisch verworrener Zeitläufte.

Dafür gewinnt Wagners Musik an diesem Abend um so mehr an Eigendynamik. Das beginnt schon mit dem klar strukturierten, dynamisch aufgepeitschten Vorspiel und den sehr differenziert eingesetzten Streichergruppen, insbesondere traumhaften Violoncello-Kantilenen. Den Walkürenritt nimmt Kirill Petrenko hingegen eher verhalten, auch die Dynamik des Feuerzaubers ist stark zurückgenommen. Der optisch nur durch den ersten Einsatz der Drehscheibe unterstützte Frühlingsbeginn erfolgte im Orchester sehr nuanciert, von Johan Botha auch trefflich schön im Piano intoniert. Dass der Tenor die von ihm oft gesungene Partie des Siegmund textlich noch immer nicht beherrscht, ist allerdings verwunderlich.

Heftigere rhythmische und Textprobleme hat Wolfgang Koch, der sich als Wotan gleichwohl deutlich mehr profilieren kann als am Vorabend. Nach dem zweiten Aufzug musste Catherine Foster als Brünnhilde Buhrufe einstecken – trotz merklicher Intonations- und Ausspracheprobleme zu Unrecht, denn der Unmut galt offenbar ihrer quasi kindlich leichten Tongebung. Das Walküren-Oktett war nicht ganz sicher und auch wenig homogen; hier fielen die Siegrune von Julia Rutigliano und die Schwertleite von Nadine Weissmann positiv auf. Die rundeste gesangliche Leistung bot Anja Kampe als Sieglinde mit satter Mittellage, strahlender Höhe und einem in Erinnerung bleibenden, gellenden Schrei beim Tod Siegmunds.

Da sich das Regieteam, wie heute in der Hauptversammlung der Gesellschaft der Freunde von Bayreuth verlautbart, erst am Ende der „Götterdämmerung“ verneigen wird, gab es am Ende des Premierenabends keinerlei Unmutsäußerungen, viele Bravos hingegen für den Dirigenten und die Solisten, und auch für Catherine Fosters Brünnhilde nur Zuspruch.

Die nächsten Aufführungen: 15. und 23. August 2013.