Neben Oxford, Washington und New York gehört die Staatsbibliothek zu Berlin zu den wichtigsten Sammelstätten für Musikautographe und andere Lebenszeugnisse von Felix Mendelssohn Bartholdy. Immerhin ist der große Komponist und Dirigent in Berlin aufgewachsen, hier wurde er auch begraben. Seine Erben stifteten im Jahr 1878 der Vorgängerinstitution der heutigen Staatsbibliothek den gesamten musikalischen Nachlass des Komponisten, soweit er noch in Familienbesitz war.

1964 übergab ein Urenkel Felix Mendelssohns der Staatsbibliothek das von ihm aufgebaute Archiv mit zahlreichen Schrift- und Bilddokumenten zur gesamten Familie Mendelssohn. Aus diesen reichen Beständen wählte Roland Schmidt-Hensel für eine große Ausstellung zum 200. Geburtstag des Komponisten 150 Exponate aus, die dessen Leben und Schaffen umfassend beleuchten.

Die luxuriösen Bedingungen, unter denen Felix Mendelssohn Bartholdy aufwuchs, haben Bewunderung wie Neid ausgelöst. Die reichen Eltern engagierten für ihn die besten Lehrer und ermöglichten ihm ausgedehnte Bildungsreisen, zu Goethe in Weimar oder nach Italien und Frankreich. Damit sorgten sie für einen glänzenden Start von Felix, dem Glücklichen. Die früheste gezeigte Komposition, eine Klaviersonate, datiert von 1820, als er gerade 11 Jahre alt war. Vier Jahre später hatte er neben 12 Sinfonien schon eine abendfüllende Oper („Die Hochzeit des Camacho“) geschaffen, die erfolgreich zur Aufführung kam. Mehrere Zeichnungen und Aquarelle zeugen von seiner weit über das Musikalische hinausreichenden Begabung.

Den raschen Schritten auf der Karriereleiter zum Gewandhauskapellmeister und Preußischen Generalmusikdirektor stehen aber auch Rückschläge gegenüber. Felix war durchaus nicht immer nur der Glücksprinz. Skizzen und Autographe belegen durch Streichungen, Änderungen und Einfügungen, dass ihm das Komponieren keineswegs so leicht von der Hand ging, wie diejenigen suggerierten, die seiner Musik oberflächliche Glätte vorwarfen. Bis zum Schluss hat Mendelssohn an seinen Werken noch gefeilt, etwa im 1. Satz seines e-Moll-Violinkonzerts oder in seinem Klaviertrio c-Moll, das er viermal revidierte. Im Revolutionsjahr 1830 wurde auch er als Spion verdächtigt: das Manuskript eines der berühmtesten „Lieder ohne Worte“, das in Venedig geschriebene „Venetianische Gondellied“, erreichte seine Münchner Adressatin nicht, weil der italienische Zoll die Noten für geheime politische Botschaften hielt und deshalb beschlagnahmte.

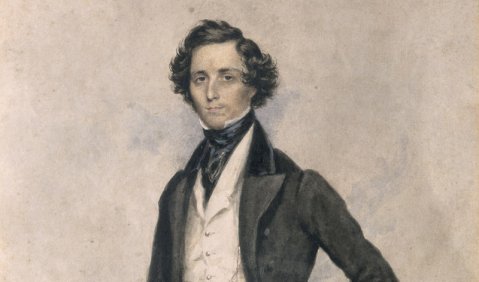

Zu den schmerzhaften Enttäuschungen des Komponisten gehörte, dass seine Bewerbung zum Leiter der Berliner Singakademie abgelehnt wurde und seine zahlreichen Bemühungen auf dem Gebiet der Oper scheiterten. Schwierigkeiten mit der Düsseldorfer Oper waren der wesentliche Grund, dass er seine dortige Musikdirektorenstelle so schnell wieder aufgab. In Leipzig engagierte er sich danach so sehr für Gewandhausorchester und Konservatorium, dass der 36-Jährige auf einem Porträt vom Winter 1845/46 deutlich gealtert wirkt. Den tiefsten Schock und einen psychischen Zusammenbruch löste aber der Tod seiner geliebten Schwester Fanny aus. Ihrem Tod im Mai 1847 folgte nur sechs Monate später sein eigener. Felix Mendelssohn Bartholdy war damals gerade 38 Jahre. Als Vorausblick auf sein nahes Ende hatte er kurz zuvor im Lied „Tröstung“, das im Autograph zu sehen ist, die Schlusszeile „Gottes Güt‘ ist nimmer fern“ dreimal wiederholt.

Auch andere Beispiele seines gewaltigen Werks, das er in dieser kurzen Lebenszeit schaffen konnte, sind in der Staatsbibliothek anhand von Autographen, Erstdrucken und Hörbeispielen zu bestaunen. Die sinnvoll gegliederte und fachkundig kommentierte Schau im Ausstellungsraum in der Potsdamer Straße 33 (gegenüber der Philharmonie) ist noch bis zum 14. März täglich geöffnet. Ebenfalls zu empfehlen ist der reich illustrierte Katalog (24,90 Euro, in der Ausstellung 19,90 Euro).