In der Berliner Wagner-Stätte Deutsche Oper gibt es zur Eröffnung der neuen Spielzeit „Feuerzauber – Welt[en]brand“ – aber nicht von Wagner. Dietmar Schwarz, der seine Intendanz in der vergangenen Spielzeit programmatisch mit Lachenmanns „Mädchen mit den Schwefelhölzern“ begonnen hatte, eröffnet seine zweite Saison mit einer „Begehbare[n] Oper in den Foyers “: Christian Steinhäusers „Eine Entortung“ als Auftragswerk schließt sich an Mauricio Kagels „Himmelsmechanik“ nahtlos an und scheitert – mit enormer technischer Ausstattung – auf hohem Niveau.

Schon in dem als Einlass einzig übrig bleibenden linken Treppenhaus und der Pausenrestauration des linken Parketts ist das Licht des verdunkelten Hauses so stark gedämpft, dass die Besucher das Studium des gut gemachten Programmheftes, in welchem Curt A. Roesler die wechselhaften Geschicke Mauricio Kagels an der Deutschen Oper Berlin aufzeigt, kaum lesen konnten.

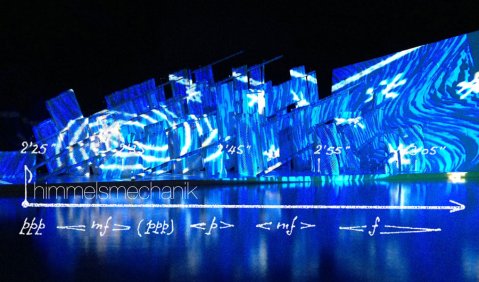

Die Charakterisierung von Kagels eigenwilligem Musiktheaterstück, „Die Sterne fallen herab und ein gewaltiger Feuerzauber-Weltbrand beendet das Stück“ stammt aus der Feder des Komponistenkollegen Dieter Schnebel. Die 1969 bei der Biennale in Venedig uraufgeführte „Komposition mit Bühnenbildern“ wird in der Inszenierung von Sven Sören Beyer zu einem aktuellen Musiktheaterstück aufgepeppt. Im oberen Foyer der Deutschen Oper, mit Live-Maler (Peter Gragert) und drei Schlagzeugern im Rücken der rund um eine durchlässige Leinwand stehenden Besucher, unterstützt von Bühnennebel, Schneemaschine und Wassertropfen in ein Bassin, wird Kagels graphische Partitur als Storyboard für einen Animationsfilm gedeutet.

Stärker als die von Hajo Rehm animierten Himmelskörper – Sonne, Halbmond und Pentagramm-Weihnachtssternchen –, als die gemalten Regenbogen, Regentropfen und Schneeflocken, wirkt die akustische Palette des 2008 verstorbenen Musikdramatikers, die immer noch erschreckenden Paukenschläge und die zarten Geräuschebenen der Natur, von Windmaschine und Donnerblech bis zum Regenrohr.

Die gut zehnminütigen Berliner Erstaufführung der „Himmelsmechanik“ mit der Infragestellung, ob das Universum noch zu retten sei, geht nahtlos über in Christian Steinhäusers „Dass die Welt verrückt sein mag“ – so der komplette Titel. Seine besten Momente verschießt das Libretto von Christiane Neudecker gleich zu Beginn, mit der Fiktion eines TV-Nachrichtensprechers (Henning Kober), der in vier sich unmittelbar anschließenden Textvarianten seiner Warnung vor einer „Verschwenkung des Himmels“ die Worte seiner Nachricht à la Loriot immer mehr verballhornt und ad absurdum führt.

Dabei wird er, von einer Livekamera gefilmt, durch das flimmernd verstrahlte Labyrinth einer Architektur aus 75 Lautsprechern getragen. Inmitten dieser optischen und – dank IOSONO des Fraunhofer-Instituts – beschallten Fronten lustwandelt auch das Publikum: Hier singen vier dramatische Solisten an wechselnden Standorten aus den Noten ihrer iPads, und eine Englischhornistin spielt sichtbar dazu, während Instrumentalisten hinter der Szene an einem mit Klangschalen präparierten Flügel, Celesta, Xylo- und Marimbaphon die analogen Klänge liefern, die mittels Wellenfeldsynthese (WFS) dreidimensional das Parkett-Foyer beschallen. Dabei verwendet Steinhäuser ebenso gerne Mittel der Minimal Music, wie vokale Kantilenen. Der Nachrichtensprecher leitet das Publikum sodann in eine „Maschine“ in der anderen Hälfte des Foyers.

Dank der Zusammenarbeit mit CERN haben deren Forschungsergebnisse als Klangschleifen ebenfalls Einfluss in die Partitur gefunden, und Softwarekünstler Frieder Weiss hat die realen Datenreihen des Teilchenbeschleunigers in Lichtgrafiken umgewandelt. Mit enormem Aufwand erstrahlt das Foyer der Deutschen Oper als multimediale Aufführungsstätte mit stark gebündeltem, kinetischem Licht. Was Dirigent Kevin McCutcheon an diesem Abend koordinierend vollbringt, ist dabei aller Achtung wert.

Doch trotz großartiger sängerischer Leistungen eines dramatischen Quartetts der Sopranistin Anna Schoeck, der Mezzosopranistin Dana Beth Miller, des Tenors Clemens Bieber (besonders schön singend) und des Bassbaritons Stephen Bronk (besonders ausdrucksstark im Spiel) ist dieser Teil viel zu redundant geraten. Das Publikum, inzwischen ebenfalls mit weißen Kitteln vereinheitlichend ausgestattet (Kostüme: Pedro Richter), harrt rund um vier wissenschaftliche Säulenheilige, die bisweilen von sich herbsenkenden Plastikzylindern eingehüllt werden, der ausbleibenden Entwicklung. Am stärksten in der szenischen Wirkung ist die im Parkettfoyer stets zu bewundernde, kinetische Skulptur „Alunos-Discus“ von George Baker, deren sich drehende Scheiben in der „Entortung“ mit sich selbst minimalistisch projiziert werden.

Überhaupt macht Beyers Inszenierung bewusst, welch architektonisch spannende, spielerisch ergiebige Räumlichkeiten dieses Opernhaus besitzt. So knüpft er im besten Sinne an Wilhelm Dieter Sieberts Stück „Der Untergang der Titanic“ an, das bereits im Jahre 1979 als Publikumsmitwandertheater von den Kellern bis aufs Dach der Deutschen Oper Berlin geführt hatte.

Der neue Doppelabend, ein Kooperationsprojekt mit dem Künstlernetzwerk phase7, beginnt jeweils erst um 21 Uhr. Nach gefühlten zwei Stunden – während realiter seit Beginn der zweiten Oper noch keine Stunde vergangen ist – verwandeln sich die vier singenden Wissenschaftler in ganz klassische Teilnehmer einer Expedition, die mit Karten bewaffnet aufbricht ,um die Begradigung der Weltmechanik vorzunehmen: über das blau ausgeleuchtete Treppenhaus entschwinden sie den Blicken der Zuschauer mit romantischen Klängen in lichte Höhen. Der Nachrichtensprecher gibt Entwarnung und geht zum Wetterbericht über. Am Ende dann ausschließlich Beifall für alle Beteiligten.

Weitere Aufführungen: 23., 24., 25., 26. August 2013.