Am 16. Juli lässt die Staatsoper Stuttgart wieder die Grenzen zwischen Performancekunst und Oper verschwimmen. «The Art of Deleting» gehört zu dem Opernprojekt «Zeitoper». Seit 2006 ist es die neunte Produktion, die auf die Bühne kommt und die an außergewöhnlichen Orten neue Musik mit aktuellen Themen verknüpft. In diesem Jahr ist die Wahl auf Innenräume in der Stuttgarter Altstadt gefallen. So will man auch dem «Innenleben der Menschen» näher kommen.

Lasziv tanzt Eva Leticia Padilla wie ein Showgirl an einer Stange zu den wummernden Beats. Disko-Nebel und Scheinwerfer umhüllen die Opernsängerin. Wenig später tanzen drei Gogo-Girls auf einem Tresen, bevor der verstörte Protagonist auftritt. Die Stuttgarter Staatsoper verlegt den Spielort des Stücks «The Art of Deleting» in diesem Jahr erstmals in einen Club. Die Spielstätte ist nicht zufällig gewählt: Es geht um einen jungen Mann, der durch Tablettenkonsum in immer neue Welten driftet und in verschiedene Rollen schlüpft. Das Stück basiert auf dem Selbstmord eines 21-jährigen Amerikaners, der in einem Chatroom vor laufenden Kameras stattfand. Das Musiktheaterstück feiert am Freitag (16. Juli) Premiere.

Die Themen Selbstinszenierung und Voyeurismus reizten die US-amerikanische Regisseurin Lydia Steier seit langem. 2004 stieß sie in einem Literaturmagazin auf Auszüge des Chatprotokolls, in dem sich ein 21-jähriger Mann vor Publikum durch eine Überdosis Medikamente umbrachte. «Die Leute haben darauf in der wildesten Art und Weise reagiert», beschreibt Steier. Die Kommentare seien trocken und beobachtend gewesen. Dennoch entdeckte sie in den Reaktionen der Chatteilnehmer eine «gewisse Poesie»: «Es war grauenvoll und großartig zugleich.»

Steier suchte Zitate aus dem zwei Stunden und vierzig Minuten langen Chat aus und arrangierte sie neu. Entstanden sind Fragmente, die im Zusammenspiel mit der Musik von Dennis DeSantis die Metamorphose des Hauptdarstellers erfahrbar machen. Dabei nahm DeSantis Anleihen aus zahlreichen Musikrichtungen, etwas House, ein wenig Calypso und auch klassische Stücke wie Franz Schuberts «Erlkönig».

Auch in der Musik dreht sich alles um Verfremdung. Während die Rhythmen zuerst erkennbar sind, transformiert sich die Musik und wird zerfahren. «Ich wollte Bezüge zur Tradition herstellen und diese Musik durch einen Verzerrungsfilter schicken», sagt DeSantis.

Bis heute ist unklar, ob der damals 21-Jährige wirklich Selbstmord begehen wollte oder erst durch die Anfeuerungen der anderen Teilnehmer dazu angestachelt wurde. Steier und DeSantis betonen, dass der Selbstmord des 21-Jährigen zwar «die düstere Grundlage» des Stücks sei, dennoch versuchten sie, nicht das Suizidthema, sondern das Spielen verschiedener Rollen zu thematisieren.

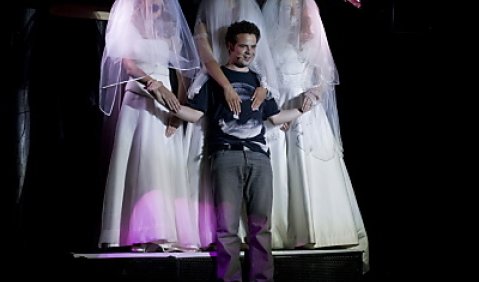

Millionen Internetnutzer bewegen sich täglich in Chaträumen, sozialen Netzwerken oder virtuellen Welten und nehmen andere Identitäten an. Die Clubwelt dient als Parallele zum Internet, denn dort findet ein ähnliches Rollenspiel statt. Der Protagonist Ripper driftet nach der Einnahme zahlreicher Tabletten in verschiedene Vorstellungswelten und verkörpert dort immer neue Identitäten. Mal wird er von drei Frauen umgarnt und ausgezogen, dann von seiner Mutter gejagt. In nahezu jeder Szene taucht der Tod auf, doch auch Leben und Geborenwerden spielen wichtige Rollen.

Steier und DeSantis zeigen Parallelen zwischen der virtuellen und der Club-Welt auf, in der viele versuchen, ihre wahre Identität hinter sich zu lassen, um sich neu zu definieren. Doch jeder Versuch, das eigene Ich gänzlich zu löschen (englisch: to delete) bringt nur eine Fälschung hervor. Dennoch möchten sie mit ihrer Arbeit keinen moralischen Zeigefinger erheben. «Es gibt kein gut, es gibt kein falsch», sagt Steier.

«The Art of Deleting» ist ein Beispiel dafür, wie im modernen Musiktheater die Grenzen zwischen Performancekunst und Oper verschwimmen. Es gibt zwar Anleihen aus klassischen Stücken und die Sänger Eva Leticia Padilla, Motti Kastón und Christoph Sökler gehören dem Opernensemble an. Doch das Gros der Musik, die Spielstätte und die Inszenierungselemente haben kaum etwas mit einer Oper im klassischen Sinne gemeinsam. Das Projekt passe in das Programm des Intendanten Albrecht Puhlmann, der die ganze Bandbreite von Oper zeigen und verschiedene Bevölkerungsgruppen an die Oper heranführen wolle, sagt Theatersprecherin Sara Hörr.

Uraufführung 16.07.2010 | Aer Club, Büchsenstraße 10 (Eingang Kronprinzenstraße)

Termine 17.07. | 21.07. | 23.07. | 24.07.