Mozarts „Don Giovanni“ darf ruhig auch einmal eine Zumutung fürs Publikum sein. Bei den Salzburger Festspielen sowieso. Und wenn sich Ausnahmekünstler wie Romeo Castellucci und Teodor Currentzis die Oper der Opern im Großen Festspielhaus zur Eröffnung der Opernschiene der Salzburger Festspiele szenisch und musikalisch vornehmen, dann ist ein Gesamtkunstwerk eigenen ästhetischen Rechts zu erwarten. Rätselhaftes und Triftiges. Verblüffendes und schönes. Auch Kitsch kann dabei vorkommen. Und genau diese Erwartungen haben sie in mehr als vier Stunden (samt Pause) erfüllt.

In Castelluccis Farbenkreis (von dem Italiener sind auch Bühne, Kostüme und Licht) ist Weiß offensichtlich die Farbe für Mozart. Zumindest ganz überwiegend. Mit der „Zauberflöte“ hat er das schon einmal in Brüssel durchexerziert. Zur genialen Musik liefert er jetzt einen optischen Rausch in Weiß bis an die Grenze des gerade noch Erkennbaren. Sieht man es vom Ende her, dann ist die Hölle, in die der Komtur Don Giovanni schickt, wohl auch weiß. Der sprichwörtliche Verführer und Störenfried der Ordnung der Gefühle ist in Salzburg von Anbeginn im weißen Anzug unterwegs. Ganz so wie sein spiegelbildliches Pendant für die niederen Geschäfte des Verführens Leporello auch. Die beiden sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Doch am Ende, wenn Don Giovanni (Davide Luciano) dem Kontur sein trotziges No entgegenruft, windet er sich splitternackt auf dem Boden in weißer Farbe. Wie Marmor könnte man sagen. Oder so wie die anderen nach seiner Höllen- (oder wohin auch immer) Fahrt ein paar Sekunden vor liegenden Skulpturen liegen, die an die ausgegossenen Opfer in Pompei erinnern. Zu erstarrten Schatten Ihrer selbst geworden, als das Leben gewichen ist. So wie Donna Anna (Nadezhda Pavlova) und Don Ottavio (Michael Spyres), Donna Elvira (Federica Lombardi) und Leporello (Vito Priante) und auch Masetto (David Steffens) und Zerlina (Anna Lucia Richter) nur noch Schatten ihrer selbst bleiben dürften, nachdem Don Giovanni und alle mit ihm verbundene Verunsicherung verschwunden ist. Diese Sicht auf das Finale ist nicht neu, aber hier gehört sie in eine ziemlich originelle Folge von szenischen Installationen, die Mozart und DaPonte eher stark, oft weiterführend oder auch verästelnd bebildern, als im klassischen Sinne erzählen.

Die Geschichte wird hier also nicht auf die atemlos hechelnde letzte Nacht mit Don Giovannis scheiternden Verführungsversuchen verdichtet, sondern ihr wird mit erstaunlicher Gelassenheit die Entfaltung in die Weite des Assoziativen, Reflektierenden gestattet. Ganz praktisch heißt das aber auch in die Riesenbühne des Großen Festspielhauses. Dort können zwar Massen von Salzburger Frauen aufmarschieren, die hier freilich kein Bürgertheater a la Lösch zelebrieren, sondern sich immer wieder neu formieren und das Weibliche an sich verkörpern. Hundertfach. In allen Facetten. Bis zum Kitsch, wen Donna Anna von ihnen wie eine Marienfigur umringt ist und ihre große Arie mit übertriebener Operngeste singt.

Zu den eindrucksvollen Bildern gehört es, wenn sich Don Giovanni wie ein Popstar rückwärts in diese Gruppe der Frauen fallen lässt und die hörbar lustvoll darauf reagieren, um sich dann wie die Bacchantinnen auf Masetto zu stürzen, als der gerade verkündet hat, Don Giovanni umbringen zu wollen. Zerlina kann da nur noch übrig gebliebene, pervers verknüpfte Gliedmaßen trösten. Das ist einer der dunklen Räume, in die Castelluccis Fantasie vorstößt. Das Pendant ist der erste Versuch Don Giovannis, Zerlina zu verführen. So erotisch knisternd, zärtlich und erfolgversprechend hat man das (Là ci darem la mano) selten gesehen. Geradezu paradiesisch wird es, wenn Giovanni einen goldenen Apfel an einem Baum befestigt, dessen Krone er zu sich und Zerlina herunterzieht. Wenn er sie anschmachtet, ist ein Zerlina-Double schon nackt mit von der Partie. Schließlich schwebt auch noch langsam eine (Traumhochzeits?-)Kutsche von oben in diese Szene. Für die Vertreibung daraus ist letztlich die auftauchende Elvira zuständig.

Überhaupt die Gegenstände, die der Szene erst entführt und dann wieder für Momente hinzugefügt werden: Zunächst mal demontieren Arbeiter in dem bühnenfüllenden Kirchenraum alles, was sakrale Bedeutung hat und den Ort zu einer Kirche macht. Dann läuft eine leibhaftige Ziege quer durch den Raum. Sie bleibt nicht das einzige Tier – der stets aufgedonnert stolzierende Don Ottavio ist Pudelliebhaber und bringt verschiedene davon mit. Was von der Kirche bleibt ist die architektonische Hülle, die irgendwann auch noch mit wehenden Vorhängen verdeckt wird. Don Giovannis postsakraler Basisstützpunkt sozusagen als XXL-White-Cube. In den krachen schon mal ein Pkw, ein Rollstuhl oder auch ein Klavier. Das hat alles einen mehr oder weniger erkennbaren Sinn. Es muss aber auch wieder weggeschafft werden. Wenn schwarz verhüllte Gestalten den Friedhof und die Gräber imaginieren, dann lässt sich das choreografieren. Sonst wird eben schlicht und einfach geschoben oder getragen. Magisch bleibt es dennoch durchweg.

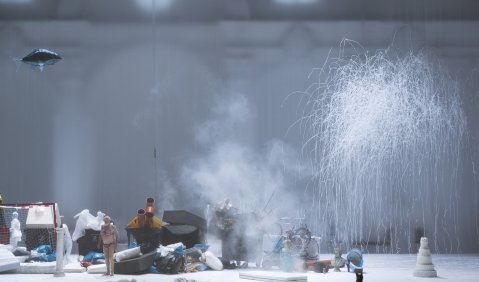

Bei diesen Aktionen merkt man erst einmal wie groß diese Bühne und wie weit es von einer Seite bis zur anderen eigentlich ist. (Der Kaiser hatte ja mal an Mozart zu viel Noten bemäkelt – hier sind es manchmal zu wenig.) Aufgefüllt wird freilich mit geschickt eingefügten Übergängen. All das ist auch im Saal, zumindest unter der FFP2-Maske, anstrengend. Zum Finale des zweiten Aktes gibt es sogar eine regelrechte Sperrmüllaktion mit den Insignien der Banalität jenseits des Rausches in Weiß, zu dem das Fest bei Don Giovanni ausgeartet war.

Teodor Currentzis legt mit den Musikern seines musicAeterna Orchestra in der Ouvertüre krachend und knarzend los und er macht aus der Champagnerarie mit hochgefahrenem Graben und stehenden Musikern eine Showeinlage, die sich gewaschen hat. Das musste auch sein. Schon als Gegengewicht zu dem reichlichen Pastell, das vom Farbregime bei den wehenden Gewändern und dem Versinken im Romeo-Mozart-Weiß oder Wolfgang Amadeus Castellucci Rausch auf den Graben abfärbte. Oder umgekehrt. Currentzis ist zwar wie immer eigensinnig mit seinen Tempi, aber diesmal ausgesprochen einfühlsam und geradezu zärtlich beim Umschmeicheln der Stimmen des durchweg vorzüglichen, wirklich miteinander singenden Ensembles.

Ihnen allen ist (mit Erfolg) um den harmonischen Gesamtklang zu tun, niemandem setzt auf Solistenbravour. Nicht mal bei der Registerarie, die mit einem Tête-à-tête von zwei Kopiergeräten bebildert wird. Das Publikum spendete an den richtigen Stellen Szenenapplaus, aber weil es das wollte und nicht, weil des Dirigenten oder der Protagonisten Eitelkeit darauf hingearbeitet hätten.

Erstaunlicherweise war der Jubel einhellig – das Premierenpublikum kennt die Akteure und erwartet auch das Rätselhafte. Keine schlechte Einstellung.