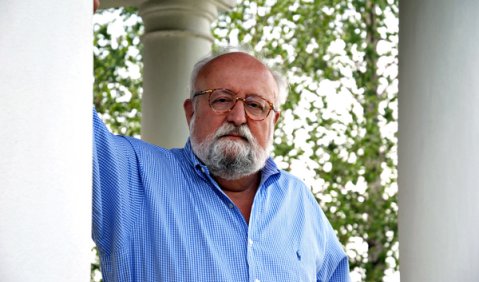

Wo auch immer der Komponist und Dirigent Krzysztof Penderecki als Gast bei einem Orchester arbeitet, dauert es nicht lange, bis ein Tubaspieler vorstellig wird und mit ihm über das 1980 entstandene Capriccio für Solo-Tuba reden will. Der Meister steckt dies ruhig weg, denn er weiß nur zu gut, wie rar Solostücke für dieses Instrument sind. Meistens wollen die Musiker Details der Interpretation mit ihm besprechen. Falls es ihn nervt, so zeigt er es nicht, sondern weist er den Bläser mit höflicher Noblesse ab. Dabei spricht der 1933 im polnischen Karpatenvorland geborene eigentlich ganz gern über seine Musik.

Am 26. und 27. Februar führt die Dresdner Philharmonie Pendereckis „Lukas-Passion“ auf. Während der Proben hatte Michael Ernst Gelegenheit, mit dem polnischen Weltbürger über dessen Werk und Wirken zu sprechen.

Maestro Penderecki, zählt die „Lukas-Passion“ nach 45 Jahren noch zur Moderne?

Krzysztof Penderecki: Unbedingt! Sie ist nicht nur die Synthese von meinen ersten zehn Schaffensjahren, sie ist in der Blütezeit der Avantgarde entstanden und äußert sich in einer fast allgemeinen Sprache, die später sehr viel von anderen benutzt worden ist. Viele Komponisten haben Elemente meiner Inventionen daraus abgeschrieben, vor allem in Polen.

Das Werk ist 1966 im Dom zu Münster uraufgeführt worden. Wie fügt sich die biblische Leidensgeschichte mit dem Ort des Westfälischen Friedens?

Ich lebte damals in Polen, wo geistliche Musik zu jener Zeit verboten war. Ich habe mich aber widersetzt und schrieb erste Teile wie das Stabat Mater schon in den 50er Jahren. Auch, als dann der Auftrag des WDR kam, stand für mich Polens Millenium des Christentums im Vordergrund. Und plötzlich war wegen des großen Erfolgs eine Aufführung auch in Krakau möglich, nur vier Wochen nach Münster.

Allerdings durfte, was aus heutiger Sicht albern ist, auf den Plakaten Lukas nicht als Heiliger geschrieben sein, wie es in der polnischen Sprache üblich wäre.

Mit dem Westfälischen Frieden hat das aber gar nichts zu tun, mir war der Ort aus akustischen Gründen wichtig. Dafür habe ich ihn mir sehr genau angeschaut. Die Passion ist für Kirchenakustik geschrieben, nicht für den trockenen Raum mancher Konzertsäle.

Am liebsten dirigieren Sie ihre Werke ja selbst, wie halten Sie sich für den Dirigentenberuf eigentlich fit?

Das weiß ich auch nicht. Vielleicht sollte ich mehr zu Hause sitzen? Aber das interessiert mich nicht, ich könnte das gar nicht. Ich will mit Orchestern arbeiten, um meine Musik so zu gestalten, wie ich sie mir vorgestellt habe. In einer Partitur, auch wenn sie ganz normal notiert ist, steht ja nur etwa 70 Prozent von allem. Da gebe ich den Dirigenten gewisse Freiheiten, etwa was die Dauer betrifft, da kann man nicht alles fixieren. Was man aus einem Werk wirklich rausholen kann, hat mit guter Chemie und Kontakt zum Orchester zu tun. Manchmal erreicht man das, aber nicht immer.

Auf manchen Opernbühnen fehlt mitunter der Mut, Ihre Werke herauszubringen. Betrübt Sie das?

Naja, man will natürlich, dass die eigenen Werke gespielt werden. Aber es ist doch klar, dass nicht alle Opernhäuser meine Musik machen können. Die „Teufel von Loudon“ wurden weltweit etwa 40mal inszeniert, das ist viel für Neue Musik. Gerade schreibe ich eine Fassung dieser Oper für kleineres Orchester, um sie an Häuser in Kopenhagen, Warschau, Vilnius und Wien anzupassen. Bei der Hamburger Uraufführung konnte ich dank Rolf Liebermann ja aus dem Vollen schöpfen, war absolut frei von Beschränkung, was den Orchesterapparat betraf. Jetzt bin ich mit Begeisterung dabei, zu meiner eigenen Musik zurückzukehren. In fast 50 Jahren hat mal ja doch eine Menge gelernt. Im Rückblick sehe ich, dass dies eine wichtige Zeit für mich gewesen ist.

Welche sonstigen Pläne und Projekte beschäftigen Sie, was macht beispielsweise die 6. Sinfonie?

Ich schreibe viel Kammermusik, das ist so etwas wie meine später Liebe. Die steht mir gegenwärtig am nächsten, ich schreibe jedes Jahr zwei, drei Sachen. Gerade ist ein Stück in skurriler Besetzung herausgekommen, das ich als Duo concertante für die Geigerin Anne-Sophie Mutter und den rumänischen Kontrabassisten Roman Patkoló geschrieben habe. Das 3. Streichquartett ist fertig, vor drei Tagen habe ich ein Pflichtstück für Cello solo zum Tschaikowski-Wettbewerb beendet. Das macht mir viel Spaß.

Daneben gibt es den Plan zu einer neuen Oper „Phedra“, die 2014 in Wroclaw herauskommen soll. Vielleicht gehe ich auch eine Johannes-Passion an? Texte dafür habe ich schon gesammelt. Inzwischen spüre ich aber die Angst, ob ich das schaffe – ein Gedanke, der mir früher fremd war. Doch ich finde, man muss an die Zukunft denken und nicht an das, was war. Und da beschäftigt mich tatsächlich die 6. Sinfonie, die schon so lange liegt und – nachdem die 7. und 8. längst fertig sind – als „Elegie auf den sterbenden Wald“ entstehen soll. Wirklich mit dieser Widmung, denn wissen Sie, die Bäume sterben überall auf der Welt, werden abgeholzt oder sind krank.

Mehrere Ihrer Kompositionen sind direkt auf brisante Ereignisse bezogen, „Threnos“ galt den Opfern von Hiroshima, „Resurrection“ dem 11. September 2001, um nur zwei Beispiele zu nennen. Jetzt wird Japan von einer neuen Atomkatastrophe heimgesucht, diesmal hausgemacht, und Flugzeugterror scheint zum Alltag zu gehören. Denken Sie an neue Musik, wenn Sie solche Nachrichten hören?

Ich schreibe keine Chronik. Als ich jung war, habe ich oft sehr direkt reagiert. Sicher liegt das mit daran, dass ich in einer grausamen Zeit gelebt habe und schon mit fünf Jahren die ersten Toten auf der Straße liegen sah. Wäre ich in Neuseeland geboren, würde ich gewiss andere Musik schreiben, vielleicht keine geistliche Musik. Doch man ist ein Zeuge seiner Zeit, auch wenn ich keine Ereignisse direkt in Musik beschreiben möchte. Die Musik ist eine vom Alltag reine Struktur, wäre allerdings ohne Emotion und Odem etwas Leeres. Den 11. September habe ich aus den Nachrichten von CNN erlebt und war so erschüttert, dass ich diesen Choral zur Auferstehung schreiben musste. Aber ich werde nicht zu jedem Tsunami oder Terrorangriff etwas schreiben, sondern hoffe, dass das gar nicht nötig ist.

In zwei Jahren werden Sie 80. Woraus konnten Sie in Ihrem an Grausamkeiten und Unrecht nicht eben armen Leben Kraft schöpfen?

Ich glaube an die Kunst. Früher war ich da sehr idealistisch. Da dachte ich noch, Kunst würde die Menschen, Musik würde die Welt besser machen. Obwohl ich das längst nicht mehr glaube, versuche ich es doch immer wieder. Die Themen meiner Musik sind so universell wie diese Passion. Auch mein Interesse für geistliche Musik war sehr idealistisch. Aber ist das eine Antwort? Ich kann nicht sagen, wieso ich Komponist geworden bin und mein Bruder oder meine Schwester nicht. Eigentlich wollte ich Geiger werden, Virtuose, doch nachdem ich mit sechs Jahren mein erstes Stück schrieb, wurden es immer mehr.

Gibt es Pläne zum bevorstehenden runden Geburtstag?

Ja, meine Frau organisiert ein einwöchiges Festival in Warschau. Und natürlich denkt man bei so einer Zahl an die Zeit. Wie Sie vielleicht wissen, habe ich ein eigenes Arboretum, mit 1.700 Arten von Bäumen, etwa hundert Kilometer südöstlich von Krakau. Das ist so etwas wie mein Asyl, da komponiere ich am liebsten. Ein Lebenswerk, diese dendrologische Projekt, das dauert Jahrzehnte.

Konzerttermin:

Sa 26. 03. 2011 19:30 Uhr

So 27. 03. 2011 19:30 Uhr

Kulturpalast Dresden , Festsaal

Der Konzertmitschnitt wird am 18. Aprill 2011, 20.03 Uhr, im Deutschlandradio Kultur gesendet.

Penderecki, zu Gast in der Reihe »Künstler im Gespräch«:

So 27. 03. 2011 18:30 Uhr

Kulturpalast, 2. Obergeschoss, Salon »Altmarkt«