Kinder werden in der Kindertagesstätte bereits singend und rhythmisierend an die Musik herangeführt. Zur Grundschule gehört der sauber intonierte Gesang. Das Notenlesen und erste musiktheoretische Kenntnisse wurden bereits vor dem Übergang an die weiterführende Schule erlernt. Klassische Standardwerke sind Unterrichtsgegenstand bis in die Oberstufe hinein. Musik-Leistungskurse sind beliebt und die Ensemblearbeit sowie Konzertbesuche bereichern den schulischen Alltag.

IQB-Bildungstrend 2021. Quelle: www.deutsches-schulportal. Grafik: H. Anders

Zur Zukunft musikalischer Bildung

Die Musikschule bietet Instrumental- und Ensembleunterricht im fortgeschrittenen Hobbybereich sowie im Hinblick auf eine musikalische Berufswahl. Aus einem breiten Spektrum an gutem Leistungsstand entscheiden sich etliche Schülerinnen und Schüler für den Studienwunsch der Instrumentalpädagogik oder der Schulmusik und erhalten dafür eine zusätzliche Förderung. Diejenigen, die ein künstlerisches Hauptfachstudium anstreben, werden an einer Musikschule und in spezialisierter Form an einem Musikgymnasium oder einem Frühförderinstitut, deren Ausbildungskanon ebenfalls eine mögliche Profilierung im Bereich der Pädagogik umfasst, adäquat darauf vorbereitet. Die Musikhochschulen bilden arbeitsmarktorientiert aus und stellen eine ausreichende Anzahl an Studienplätzen für zukünftige Pädagoginnen und Pädagogen bereit. Die Absolventinnen und Absolventen der Künstlerischen Ausbildung sind für eine solistische Laufbahn oder etwa als Kammer- oder Orchestermusiker qualifiziert und verfügen bestenfalls darüber hinaus über eine testierte Lehrbefähigung.

Diese Darstellung bildet zugegebenermaßen ein Ideal ab. Ein immenser Nachwuchsmangel im pädagogischen Bereich ist allen Kolleginnen und Kollegen völlig bewusst, die Ursache allerdings wird nur selten im eigenen Arbeitsbereich vermutet. Zudem bestehen zwischen den Ebenen der Musikschule und der Musikhochschule mitunter Vorurteile und Berührungsängste. Die vielzitierte Begegnung auf Augenhöhe aller Akteure im Musikalischen Bildungskreislauf ist jedoch die Basis für eine zukunftsfähige Zusammenarbeit.

Die Musikschule

Es ist mittlerweile üblich, das Musizieren über eine willkommene Begleiterscheinung zu legitimieren: die Transfereffekte. Wer ein Instrument spielt, lernt besser zu lesen, zu schreiben, zu rechnen. Durch die Beschäftigung mit der Musik werden die Gedächtnisleistung und die Aufmerksamkeit stärker ausgeprägt. Gemeinsames Musizieren befördert die soziale Kompetenz. Man stelle sich, nebenbei bemerkt, unter einem Musiker vornehmlich einen tiefsinnigen, gebildeten, ausgeglichenen, umgänglichen und friedvollen Menschen vor. Jede Orchestermusikerin, jeder Hochschuldozent kann sich dabei ein kopfschüttelndes Lächeln möglicherweise nicht verkneifen. Die positiven Auswirkungen des Musizierens auf andere Lernbereiche jedenfalls durchdrangen im Weiteren die Arbeitsfelder zunächst der Integration, später der Inklusion. Die Motivation, ein Instrument zu erlernen, ist nicht mehr vorrangig, etwa eine Beethoven-Sonate oder ein Wieniawski-Konzert ansprechend vorzutragen. Das Instrument ist nunmehr ein Hobby – häufig eines unter mehreren – welches einen eher allgemeinen, weder für die Schülerin noch die Lehrkraft ganz eindeutigen Zweck erfüllt.

Seit etwa dem Jahre 2000 zeigt sich im Nachgang verschiedener Studien (IGLU, PISA, QuaSUM u.a.) zur Befähigung der Schülerinnen und Schüler mit grundlegenden Kulturwerkzeugen starker Korrekturbedarf. Es wechselten Methoden, der lehrerzentrierte Unterricht geriet in allseits begrüßten, im Nachgang zweifelhaften Verruf, Anforderungen wurden herabgesenkt und soziale sowie emotionale Kompetenzen – eher im Verantwortungsbereich des Privaten verortet – rückten zunehmend in den Fokus der Wissensvermittlung. Der Erwerb einer fehlerfreien Rechtschreibung, zielgerichtete Lösungswege für Mathematikaufgaben und eine halbwegs aussagekräftige, den Deutschunterricht ergänzende Lektüreauswahl an der weiterführenden Schule gingen hingegen in die Verantwortung des häuslichen Rahmens über. Dennoch haben sich die Stundenpläne der allgemeinbildenden Schulen weit in den Nachmittag vorgeschoben. Der Unterricht an der Musikschule wird vor allem für Schülerinnen und Schüler des Allheilmittels, der Ganztagsschule, in einen Zeitrahmen zwischen 16:30 Uhr und 19 Uhr gedrängt. Von den Schwierigkeiten der Unterrichtsverteilung bei vor allem freischaffenden Kolleginnen und Kollegen abgesehen, findet sich Zeit zum Üben meist nur noch am Abend nach den Hausaufgaben.

Nicht zuletzt deshalb sind in der Breite einer Musikschule die Ergebnisse vor allem auf übe-intensiven Instrumenten wie der Geige, dem Klavier oder dem Cello oft dürftig. Wer eines dieser Instrumente wählt, sollte sich in den ersten Jahren eine halbe bis eine, später zwei Stunden am Tag Zeit nehmen, um Werke fortgeschrittenen Schwierigkeitsgrades zu bewältigen. Bei der Vergabepraxis von Unterrichtsplätzen müssten Fachbereichsleitungen die Bereitschaft zu erhöhtem Zeitaufwand berücksichtigen und die Wartelistenplätze dahingehend priorisieren. In der berufsbedingten Kenntnis vieler gegenteiliger Beispiele von überaus engagierten Lehrkräften mit leistungsstarken Klassen und besten Wettbewerbsergebnissen: Ein Großteil der Geigenschülerinnen und -schüler beispielsweise lernt dieses schwierige Instrument nicht ansatzweise kennen, was für alle Beteiligten (Lehrkraft, Schülerin, Eltern, Publikum) eigentlich sehr unbefriedigend sein sollte.

Neben der Instrumentalisierung des Instrumentalunterrichts und der starken zeitlichen Beanspruchung durch die allgemeinbildende Schule ist andererseits in Vergessenheit geraten, dass Schule einen Plan impliziert, nach dem gelernt wird, der regelmäßige Leistungsstandüberprüfungen beinhaltet und einen strukturierten Aufbau von Kenntnissen und Fähigkeiten anstrebt. An die Musikschulen werden qualitative Anforderungen dieser Art von keiner Seite mehr offen gestellt. Eine im Unterrichtsvertrag geregelte Zusicherung der Eltern, für eine durchschnittliche tägliche Übezeit x des Kindes zu sorgen und einige verbindliche Vorspielteilnahmen im Schuljahr wären jedoch wesentliche Schritte hin zu verlässlicher Entwicklung. Das Lehrplanwerk des VdM als Leitlinie der Musikschulen und unzählige bewährte Lehrwerke, sämtlich auf der Annahme beruhend, ein Instrument würde vor allem durch regelmäßiges Üben erlernt, sind grundlegend für stetigen Fortschritt. Begabung oder Talent bleiben hier bewusst unerwähnt.

Im Zuge der Gewichtung einer Musikschule eben als Schule ist es zudem dringend geboten, die unwürdige Diskussion um den Status und die Löhne der Lehrkräfte dahingehend zu beenden, sie als Hochschulabsolventen mit einer überaus verantwortungsvollen Tätigkeit flächendeckend in mindestens E 11 (TVöD) einzugruppieren und sich bei Honorarverträgen mit geringer Stundenzahl an dieser Gehaltsgruppe zu orientieren.

Die Musikhochschule

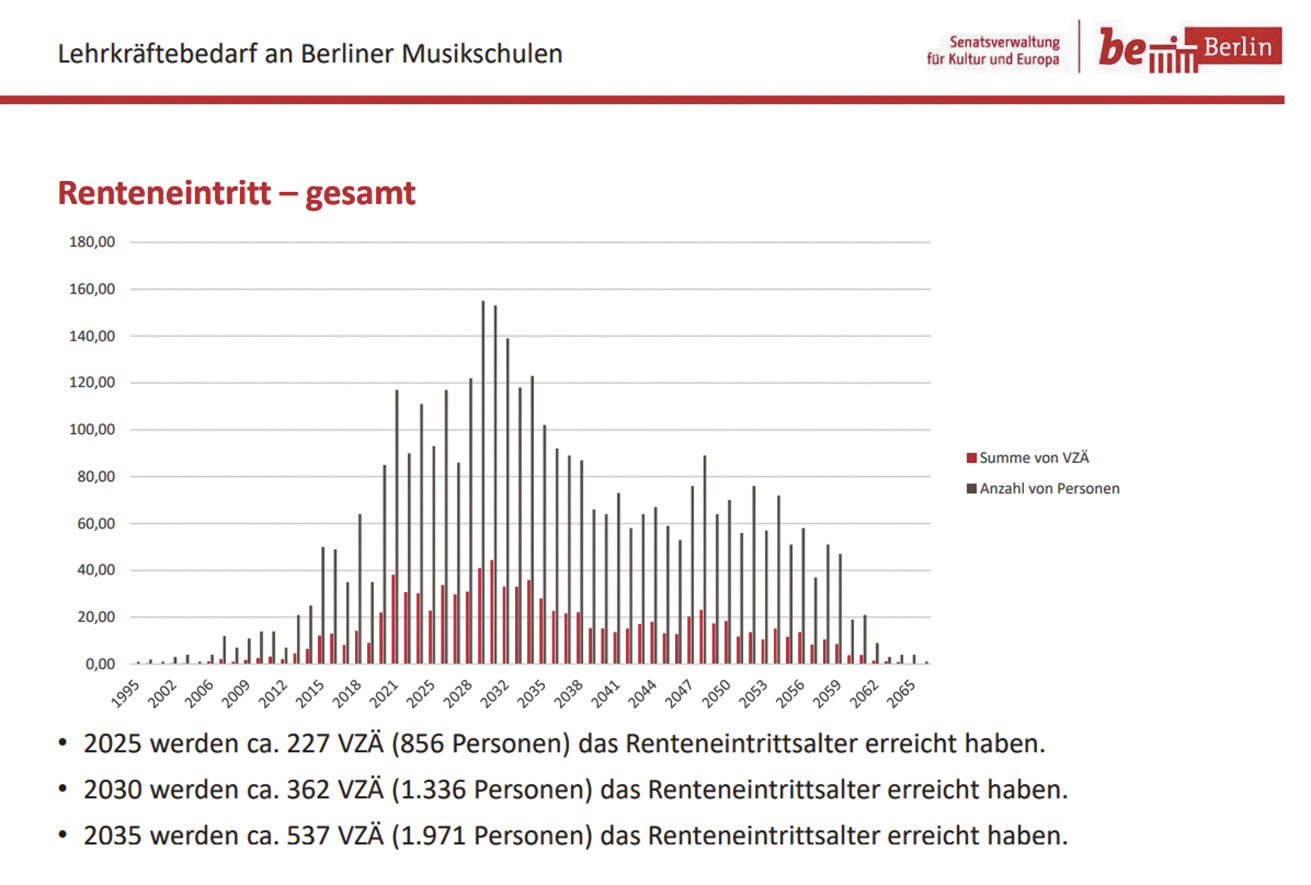

Der Landesmusikrat Berlin „fordert ausdrücklich“ in einem Präsidiumsbeschluss vom Februar 2023 eine „umgehende Verdreifachung“ der Studienplätze im Bereich der Künstlerisch-Pädagogischen Ausbildung, um dem eklatanten Lehrkräftemangel an den Musikschulen der Stadt in den kommenden Jahren zu begegnen. Das Verhältnis von Ausbildungsplätzen (18 Bachelor, 8 Master) zu in absehbarer Zeit altersbedingt ausscheidenden Kolleginnen und Kollegen (Grafik) legt diese Forderung mehr als nahe. Die Zukunft des Musikunterrichts an den Grundschulen Berlins liest sich in einer Erhebung des Deutschen Musikrats, der Konferenz der Landesmusikräte und der Bertelsmann-Stiftung (2020) folgendermaßen: „Um alle Klassen mit fachgerechtem Musikunterricht zu versorgen, entsteht im Jahr 2028 ein Bedarf an 3.213 Musiklehrkräften. Von den 960 Musiklehrkräften an öffentlichen und privaten Grundschulen scheiden 311 altersbedingt aus. 110 Musiklehrkräfte werden über das Zweite Staatsexamen, rund 90 Personen zusätzlich über den Seiteneinstieg in den Schuldienst eintreten. Damit ist im Jahr 2028 mit 849 Musiklehrkräften zu rechnen, so dass 2.364 Musiklehrkräfte fehlen werden. Es ist davon auszugehen, dass 26,4 Prozent des Musikunterrichts fachgerecht abgedeckt werden kann – dementsprechend werden 73,6 Prozent fachfremd unterrichtet.“

Ein kurzer Einschub: Der Musikunterricht an Grund- und weiterführenden Schulen hat sich in den letzten Jahrzehnten inhaltlich stark verändert. Es sind einzelne Kolleginnen und Kollegen, die herausragende Arbeit leisten und der allgemeinen Banalisierung der Lehrinhalte entgegenwirken. Oft dient der Musikunterricht aber der Präsentation von Lieblingssongs, Referaten über Stars oder fällt aus. Ein zukünftiges Konzertpublikum jedenfalls wird auf diesem Wege nicht herangebildet.

Doch angenommen also, es würde auf politischer Seite der Brisanz des Themas mit der Bereitstellung der erforderlichen Mittel für zusätzliche Studienplätze Rechnung getragen, so werden ausreichend geeignete Bewerberinnen und Bewerber nur durch eine Ausweitung der leistungsorientierten Ausbildung an Musikschulen, Musikgymnasien und Frühförderinstituten zu erwarten sein, welche sich wiederum aus einer Vielzahl solide ausgebildeter Musikschulschülerinnen und -schülern für diesen Berufsweg entscheiden.

Die Musikhochschulen widmeten sich zuletzt hauptsächlich der Künstlerischen Ausbildung mitunter vieler ausländischer Studentinnen und Studenten, deren Leistungsniveau vermutlich über Standards in hoher Anzahl erzielt wurde, von denen sich die hiesige Instrumentalpädagogik mehr und mehr verabschiedet hat. Das Studienplatzverhältnis KA/Pädagogik entspricht nicht mehr den Laufbahnmöglichkeiten im Berufsleben, die Internationalisierungsstrategie steht zudem immer offensichtlicher in deutlichem Gegensatz zu den Bedürfnissen des regionalen Arbeitsmarktes. Viele qualifizierte Absolventinnen bewerben sich um wenige Orchesterstellen, ziehen die engagierte Arbeit an einer Musikschule meist leider nicht Erwägung und verfügen nur selten über eine pädagogische Zusatzqualifikation.

Seit einigen Jahren wächst an den Musikhochschulen das Bewusstsein für eigenes Engagement im Bereich der Nachwuchsförderung. Neben den Musikgymnasien aus DDR-Zeiten entstanden Frühförderinstitute und spezielle Gymnasialzweige. Auch diese leiden wie Musikschulen unter einem Mangel an Fachpersonal und Anbindungsmöglichkeiten zu attraktiven Beschäftigungskonditionen. Die Selbstverwaltung eigener Haushalte ermöglicht den Hochschulen, eine ausgeglichene Beschäftigungsstruktur anzustreben und die finanziellen Mittel dahingehend klug und vorausschauend einzusetzen. Fatal wäre beispielsweise eine Bindung großer finanzieller Ressourcen an wenige hochdotierte Stellen mit opulenten Nebenabreden, was eine hohe Zahl an Lehraufträgen - ursprünglich in den Beruf, mitunter in die Rente hineinführend - und endloses Gezerre um kleinste Stellenanteile im Mittelbau nach sich zöge. Der große Mangel an zukünftigen Pädagoginnen und der Bedarf an geeigneten Lehrkräften in der Nachwuchsförderung sollte für jede Hochschule Anlass sein, den Pool an Mittelbaustellen auszuweiten, um den Unterricht in diesen Bereichen weitgehend durch festangestelltes Personal zu gewährleisten. Die Attraktivität des Lehrberufes wird in diesem Zuge, wie auch bei finanzieller und statusgemäßer Aufwertung der Musikschullehrkräfte, enorm erhöht.

Die Musik

Die Vermittlung der Klassischen Musik ist zunehmend schwieriger. Es wird bemerkenswert viel über die Art, Weise und Förmlichkeiten nachgedacht, was angesichts der allgemeinen Entwicklung allerdings wenig überrascht. Fuhr ich in den 80er Jahren aus dem Umland in die Hauptstadt, waren zwar nie die begehrten Noten oder Schallplatten vorrätig, dafür manchmal anderes, oft aber auch einfach nichts. Heute können sich Kinder und Jugendliche jederzeit gebührenfrei ein Werk mit der Wunschinterpretin bei Ansicht des Notentextes auf dem Tablet anhören oder in einer Stadt wie Berlin nahezu allabendlich hochkarätige Konzerte besuchen. Aber sie tun es nicht so recht. Sicher ist es ein alles durchziehendes Phänomen, dass eine Dauerverfügbarkeit Interesse lähmt und umgekehrt. Zudem bietet ein Tablet jede Menge Varietäten an Zerstreuungen, deren Sinnhaftigkeit dringend gesellschaftlich hinterfragt werden muss.

Wie lässt sich aber das klassische Erbe für die jüngere und auch zukünftige Generationen lebendig und attraktiv erhalten? Die Bemühungen erstrecken sich derzeit von Vermittlungskonzepten großer Sinfonierochester über verkaufsorientierte CD-Cover bis hin zur Pianistin im verdammt knappen Konzertkleid. Überhaupt wird in der Fokussierung auf die Künstler ein großes Dilemma offenbar: es fehlt an Inhaltlichem, vielleicht neuen Werken, die ein größeres Publikum herausfordernd anziehen und der finalen Verflachung des klassischen Musikbetriebes entgegenwirken. Uraufführungen oder Werke der Neuen Wiener Schule etwa werden nach wie vor in arrivierte Programme eingestreut. Die Neue Musik als Publikumsmagnet? In den Kompositionsabteilungen der Hochschulen könnten Impulse zur Vergemeinschaftung durch Musik gesetzt werden. Was etwas verbraucht daherkommt, ist ohne Zweifel der Ursprung und die Intention aller Formen der musikalischen Äußerung. Einladende Opern, Orchester-, Kammer- und Instrumentalmusik auch für Kinder und Jugendliche, Werke, deren Aussagekraft sich vornehmlich über musikalische Parameter entfaltet und nicht fachspezifischer Vorbildung oder ausschweifender Erklärungen bedarf, wird die eine oder der andere als eigentliche Nivellierung abtun. Ohne jedoch der kompositorischen Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte zu nahe zu treten, bleibt ein anziehender Effekt auf eine weiter gefasste Zuhörerschaft häufig aus, was keinesfalls als qualitatives Bewertungskriterium verstanden werden darf. Dennoch war den Komponisten des 18. und 19. Jahrhunderts daran gelegen, ihre Werke zu etablieren. So wurden uns unzählige Beispiele hinterlassen, die höchste künstlerische Qualität mit allseitiger Zugänglichkeit brillant verbinden.

Das tiefere Verständnis von Musik in der Breite der Gesellschaft ist ein Ziel allgemeiner wie auch spezialisierter musikalischer Bildung. Die Maßnahmen während der Corona-Zeit haben verdeutlicht, dass Kultur von politischer Seite als verzichtbares Beiwerk gesehen wird, unterstreichend, wie wenig den Entscheidungsträgern einer der großen Kulturnationen am Bedeutsamsten gelegen ist. Der Schlüsselbegriff dafür lautete: Systemrelevanz. Dass Corona dabei im Konzertleben einen bereits laufenden Prozess lediglich verstärkte, ist beklagenswert. Gut situierte Orchestermitglieder und festangestelltes Lehrpersonal verstanden sich in dieser Zeit mehr denn je in einer komfortablen Lage, befolgten in der Regel nicht nur jede noch so abwegige Einschränkung ihres Aktionsradius’ und solidarisierten sich häufig nur öffentlichkeitswirksam mit freiberuflichen Musikerinnen und Musikern, von denen etwa 30 Prozent in Berlin schließlich das Tätigkeitsfeld wechselten. Das kann nicht genug bedauert werden.

Um abschließend im Bild zu bleiben, bedarf das Immunsystem des gesamten musikalischen Bildungswesens einer umfassenden inneren und äußeren Kräftigung. Nicht nur im Hinblick auf nächste Krisen, sondern fundamental. Gelingt es in Zukunft, gegenseitige Würdigung und Wertschätzung sowie hohe Qualitätsansprüche aller Kolleginnen und Kollegen mit stabilen Beschäftigungsverhältnissen und einer inhaltlichen Erneuerung und Offenheit zu verbinden, können die musikalische Bildung und das kulturelle Leben der Gesellschaft insgesamt auf ein anderes Niveau gehoben werden.

Quelle: www.landesmusikrat-berlin.de

- Share by mail

Share on